パーキンソン病治療薬の連続フロー合成を実現

高付加価値品の柔軟な生産技術として応用が期待

ポイント

・ 高付加価値品である医薬品に対し、連続フロープロセスを適用した革新的な製造技術を開発

・ 多段階反応において従来法では避けられなかった中間体の単離・精製工程が不要になるので、迅速かつ効率的な連続合成を実現

・ パーキンソン病治療薬「サフィナミドメシル酸塩」の生産効率を従来技術よりも3.4倍向上、廃棄物を20%削減

概 要

国立研究開発法人 産業技術総合研究所(以下「産総研」という)触媒化学研究部門 フロー化学研究グループ 小林 貴範 研究員、デジタル駆動化学研究グループ 矢田 陽 研究グループ長らは、多段階連続反応および抽出操作を組み合わせることにより、パーキンソン病治療薬「サフィナミドメシル酸塩」の連続フロープロセスの構築に成功しました。従来のバッチ法による製造では、各反応段階において中間体の単離・精製が必要であり、製造に時間を要するほか、廃棄物の発生量も多いという課題がありました。今回開発された技術では、連続フロープロセスを適用することで、これらの単離・精製工程を省略し、迅速かつ連続的にサフィナミドメシル酸塩を合成することが可能であることを実証しました。本フロープロセス全体は、従来法と比較して3.4倍の反応効率を達成するとともに、廃棄物発生量を20%削減する効果も確認されており、医薬品製造における生産性向上および環境負荷低減に大きく貢献するものと期待されます。

なお、この技術の詳細は、2025年9月3日に「ACS Sustainable Chemistry & Engineering」に掲載されました。

下線部は【用語解説】参照

開発の社会的背景

高齢化が進行する中、神経変性疾患の患者数は年々増加傾向にあり、特にパーキンソン病の患者数は日本国内で約20万人に達すると推定されています(日本神経学会 パーキンソン病診療ガイドライン2018より)。パーキンソン病治療の第一選択肢としては医薬品が広く用いられており、その中でも「サフィナミドメシル酸塩(商品名:エクフィナ、エーザイ社製)」は、NDBオープンデータによればパーキンソン病患者の約10%が日常的に服用している重要な治療薬です。

現在、サフィナミドメシル酸塩はバッチ法によって製造されていますが、この方法では製造に最低でも3日以上を要し、また工程中に多量の廃棄物が発生するため、環境負荷および生産効率の面で課題を抱えています。一方、近年、原料溶液を反応ユニットに送液し続けて、目的物質を連続的に合成する「連続フロー法」が注目を集めています。サフィナミドメシル酸塩は複数の反応段階を経て製造され、各段階で中間体の単離・精製や反応に適した溶媒を使用するための溶媒交換が必要でした。しかし、連続フロー法は、溶液を送液し続けるため反応と反応の間での中間体の単離・精製や溶媒交換が困難であり、連続フロー法による製造が望まれていながらも、これまで実現には至っていませんでした。

研究の経緯

産総研は、機能性化学品の製造プロセス革新を目的として、2015年よりフロー精密合成(FlowST)コンソーシアムを運営し、連続フロー法による製造技術の基盤構築に取り組んできました。これまでに、連続化されたフロー反応システムを用いて、機能性化学品原料の連続合成を実証するなど成果を積み重ねてきました(2024年6月27日 産総研プレス発表)。

本研究では、サフィナミドメシル酸塩の連続フロー合成を実現するため、各反応段階で使用する溶媒を統一し、中間体の単離・精製を省略する連続的なプロセスの構築に挑戦しました。そのためには、反応溶媒の選定、温度や流速などの反応条件の最適化、さらに各反応を連結する際の不純物除去技術の確立が不可欠でした。これらの技術的課題に対して、各反応の最適化と最終生成物であるサフィナミドメシル酸塩の単離精製法の開発を進めた結果、迅速かつ効率的な連続フロー合成法の構築に成功しました。

なお、本研究は、国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の委託事業「機能性化学品の連続精密生産プロセス技術の開発(2019~2025年度、プロジェクトコードP19004)」の支援を受けて実施されたものです。

研究の内容

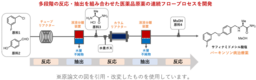

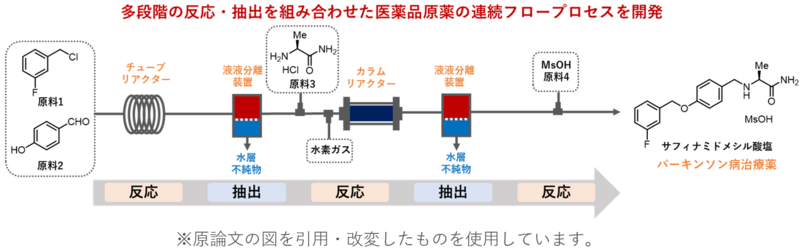

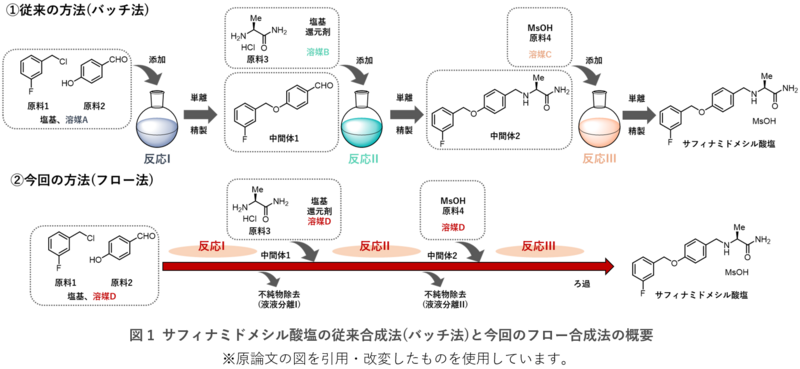

本研究では、パーキンソン病治療薬であるサフィナミドメシル酸塩の連続フロー合成プロセスの構築を目指しました。サフィナミドメシル酸塩の合成は、以下の3段階の反応から構成されます。

反応 I:原料1および原料2から中間体1を合成

反応 II:中間体1と原料3から中間体2を合成

反応 III:中間体2と原料4から最終生成物であるサフィナミドメシル酸塩を合成

特許や学術論文で公表されている従来のバッチ法では、各反応段階においてフラスコを用い、中間体の単離・精製を行った後、次の反応に適した溶媒に溶解させて段階的に反応を進める必要がありました(図1-①)。一方、今回開発した連続フロープロセスでは、すべての反応段階において溶媒を統一し、各段階で不純物を除去しながら順次反応剤を混合することで、サフィナミドメシル酸塩を連続的にかつ短時間で合成することが可能になりました(図1-②)。

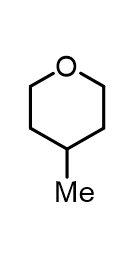

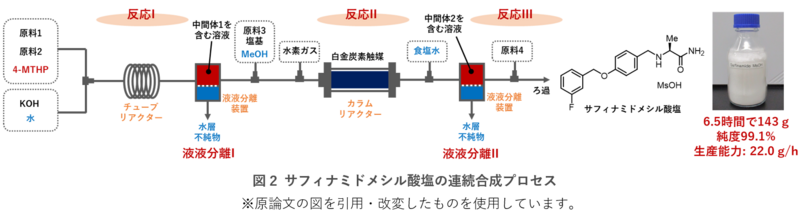

本プロセスにおいて使用した溶媒は、4-メチルテトラヒドロピラン(4-MTHP)です。4-MTHPはエーテル系溶媒の一種であり、化合物の溶解性、水との分離性、比較的高い沸点などの特性を有しており、連続フロー反応に適した溶媒として選定しました(図2)。

反応I: 中間体1 の合成

原料1および原料2を4-MTHPに溶解し、水酸化カリウム(KOH)水溶液とともにポンプで送液・混合し、加熱されたチューブリアクターに導入します。チューブリアクターは狭小な流路を持つコイル型の反応ユニットであり、有機層と水層の二相系反応を効率的に進行させることで、中間体1を含む4-MTHP溶液を得ることができます。

反応II: 中間体2の合成

図1中の「液液分離I」から反応IIでは、反応Iの水層が反応効率に悪影響を及ぼすため、液液分離装置を用いて有機層と水層を連続的に分離し、不純物を含む水層を除去しました。その後、中間体1を含む有機層に、原料3を溶解したメタノール(MeOH)溶液および水素ガスを合流させ、反応IIを実施しました。

この反応には、白金を担持した活性炭(白金炭素触媒)を充填したカラムリアクターを使用しました。カラムリアクターは、固体触媒と反応液が効率的に接触することで高い反応性を示し、特に気液反応に適した装置です。これにより、中間体2を高効率で得ることができました。

反応III: 最終生成物の合成

図1中の「液液分離II」から反応IIIでは、最終生成物であるサフィナミドメシル酸塩を結晶として得ることを目的とします。反応IIで使用したMeOHは結晶のサフィナミドメシル酸を溶解させてしまい、共存するとサフィナミドメシル酸塩を結晶として得ることができないため、MeOHを連続的に除去する必要があります。そこで、反応IIの溶液に食塩水を合流させ有機層と水層に分離して連続的にMeOHを除去することで、中間体3を含む溶液を得ました。最後にこの溶液に原料4を合流させることで、サフィナミドメシル酸塩の連続合成を実現しました。反応I、IIを運転し続けている状態で、反応IIIの工程を6.5時間連続運転することで、143 gのサフィナミドメシル酸塩の合成に成功しています。

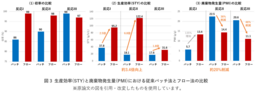

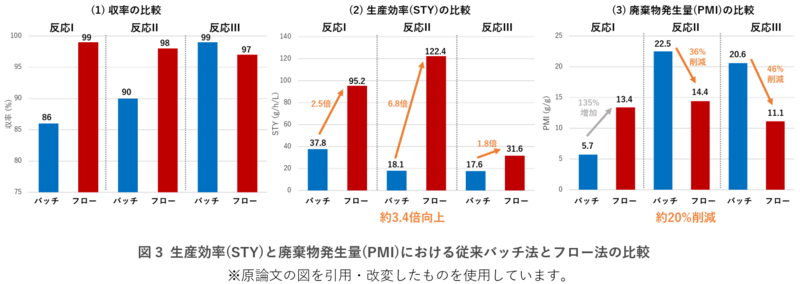

今回開発した連続フロープロセスと従来のバッチ法について、生産効率(STY)および廃棄物発生量(PMI)の観点から比較を行いました(図3)。

収率

各反応における目的物質の回収率(収率)を比較すると反応IとIIは格段に向上し、反応IIIでもほぼ同等の結果が得られました。高い反応効率を有するフロープロセスで実施することで収率を改善することができます。

生産効率: 空間時間収率(STY, Space Time Yield)

各反応において、スケールアップする上で重要なパラメータであるSTYで比較しました。連続フロー法はバッチ法に比べてSTYは1.8–6.8倍、プロセス全体として約3.4倍の効率向上が認められました。これはフロー法特有の狭小な反応空間による高い接触効率に起因すると考えられます。

廃棄物発生量: プロセス質量強度(PMI, Process Mass Intensity)

フロー法で反応Iを行うと、原料を完全に溶解させる必要があるため使用する溶媒量が多くなり、結果として廃棄物発生量が増加しました。一方、反応IIおよびIIIでは連続フロー法により36–46%削減でき、プロセス全体として約20%の廃棄物削減が達成されました。これは連続プロセス化したことで中間体の単離・精製を回避できたことに起因すると考えられます。

NDBオープンデータによると、国内で処方されているサフィナミドメシル酸塩(50mg錠)は年間で約780万錠にのぼり、一日あたり約1 kgのサフィナミドメシル酸塩が処方されます。今回のフロープロセスの生産能力は22.0 g/hであり、一日で約500 g生産することができます。試算では、今回使用した装置が2基あれば、国内のサフィナミドメシル酸塩の製造を賄うことができることになります。

今後の予定

本研究により構築されたサフィナミドメシル酸塩の連続フロープロセスは、従来のバッチ法に比べて高い生産効率と環境負荷の低減を両立する技術として、医薬品製造分野における新たな可能性を示すものです。今後は、他の多段階反応を要する医薬品への応用展開を進めてまいります。また、連続フロー技術の社会実装に向けては、製造設備の標準化や運用ノウハウの蓄積、規制対応など、多方面での検討が必要です。産総研では、これらの課題に対して産学官連携を強化し、持続可能かつ柔軟な医薬品製造体制の構築を目指して研究開発を継続してまいります。

論文情報

掲載誌:ACS Sustainable Chemistry & Engineering

論文タイトル:Continuous Synthesis of Safinamide Mesylate using Flow Reactions, Inline Extraction, and Crystallization

著者:小林貴範、木村武徳、椿卓也、小松﨑真吾、矢田陽

DOI:https://doi.org/10.1021/acssuschemeng.5c07441

用語解説

多段階連続反応

段階的に分かれた反応を連続して目的物質を合成する方法です。複雑な化合物は単独の反応で合成することは困難で、さまざまな反応を組み合わせて実施します。それらの反応を連続して実施する技術です。

抽出操作

反応後の溶液から不純物を除去して、目的物質を含む溶液にする操作です。多くの場合は、有機層と水層を混合して目的物質は水を混和しない有機層に、不純物は水層に移行させる方法です。

バッチ法

反応に用いる出発原料や溶媒、試薬などをフラスコや反応釜に入れ、目的の反応が完結するまで進行させた後に、生成物などをまとめて排出させる反応方法です。

連続フロープロセス

機能性化学品のような複雑な有機化合物を連続生産するためのプロセス技術です。フロー法によって連続化された反応プロセスや抽出分離プロセスといった複数のプロセスを適切に組み合わせた連結型プロセスであり、複雑な多段階合成にも対応することができます。

NDBオープンデータ

厚生労働省が公開している「National Database(NDB)」の一部で、医療機関での診療や薬剤の処方に関する統計情報を一般向けに提供するデータベースです。

機能性化学品

医薬品、農薬、香料、電子材料のように特別な物性や複雑な化学構造を持った有機化合物の総称です。高付加価値で重要な化学品である一方、多段階で複雑なプロセスを経て生産されるため、製造時に大量の廃棄物やCO2を発生させることが大きな問題となっています。

フロー精密合成(FlowST)コンソーシアム

産総研などで開発されたフロー精密合成に関わる技術をいち早く実生産に結びつけるため、産学官の連携、情報交換を通じ、大学や公的研究機関と企業間での新たなイノベーションの創出、日本産業界の新たな強みとして発展させていくことを目指し、産総研に「フロー精密合成(FlowST)コンソーシアム (https://flowst.cons.aist.go.jp/about-us/)」を設立しました。

4-メチルテトラヒドロピラン(4-MTHP)

エーテル系溶媒の一種であり、化合物の溶解性に優れ、水との分離が容易である特性を持ちます。比較的高い沸点を有しており、加熱を伴う反応にも安定して使用できます。

チューブリアクター

細い管(チューブ)の中で化学反応を行う装置です。液体を流しながら加熱したり混ぜたりすることで、短時間で効率よく反応を進めることができます。医薬品や機能性材料の製造など、精密な化学反応が求められる場面で活用されています。

カラムリアクター

円筒状の容器(カラム)の中に触媒などの固体材料を詰めて、液体や気体を通すことで化学反応を起こす装置です。特に、液体と気体が一緒に反応するような場面で高い性能を発揮し、連続的な製造プロセスに適しています。

空間時間収率:STY, Space Time Yield

化学プロセスの生産効率を示す指標の一つです。反応装置の単位内容積・単位時間あたりの目的生成物の収量で表されます。

プロセス質量強度:PMI, Process Mass Intensity

化学反応でできる廃棄物の量の指標です。一定質量の製品を製造するために使用された原材料の総質量で表すことができます。数値が小さいほど、廃棄物発生量が少ないことになります。

プレスリリースURL

https://www.aist.go.jp/aist_j/press_release/pr2025/pr20250917/pr20250917.html

本プレスリリースは発表元が入力した原稿をそのまま掲載しております。また、プレスリリースへのお問い合わせは発表元に直接お願いいたします。

このプレスリリースには、報道機関向けの情報があります。

プレス会員登録を行うと、広報担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など、報道機関だけに公開する情報が閲覧できるようになります。

このプレスリリースを配信した企業・団体

- 名称 国立研究開発法人産業技術総合研究所

- 所在地 茨城県

- 業種 政府・官公庁

- URL https://www.aist.go.jp/

過去に配信したプレスリリース

ダイヤモンドデバイス用の大面積ウエハー実現に向けた新手法

2/2 14:00

素早く手軽に操作できる多段階調光ブラインドを開発

1/27 14:00

茨城県北部、棚倉断層帯沿いの新たな地質図を刊行

1/26 14:00

わずか2塩基でRNA切断を触媒する世界最小DNA酵素

1/21 14:00

AIが導くカーボンナノチューブ分散プロセスの最適化

1/21 14:00

膵がんの免疫回避能力を糖鎖でコントロール

1/13 14:00

シナプスの機能をナノサイズの磁気メモリスタで模倣

1/9 16:00

北海道太平洋沿岸地域で繰り返してきた多様な津波

1/7 14:00

マイクロマシンを用いて生体内に望みのパターンで細胞を配置

2025/12/23

建設機械の使いやすさを効率的に改善

2025/12/10

使用済タイヤを化成品原料に

2025/12/4

深海における海山間の生態系のつながりを明らかに

2025/11/27