京セラ、全国有権者を対象とした「投票に関する意識調査」を実施

~若年層から高齢者まで電子投票へ高い関心、主権者教育の重要性も浮き彫りに~

京セラ株式会社(以下:京セラ)は、投票がより確実に実施でき、かつ、開票作業の負担軽減に貢献する電子投開票システム「デジ選®」を展開しています。このたび、全国47都道府県の有権者を対象に「投票に関する意識調査」を実施しましたので、レポートを公開いたします。

【調査概要】

調査期間:2025年7月18日(金)~7月28日(月)

有効回答:予備調査:18,008人/本調査:11,059人

調査方法:インターネット調査

調査対象者:47都道府県の18歳以上の男女

■「投票に関する意識調査」の結果

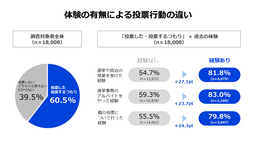

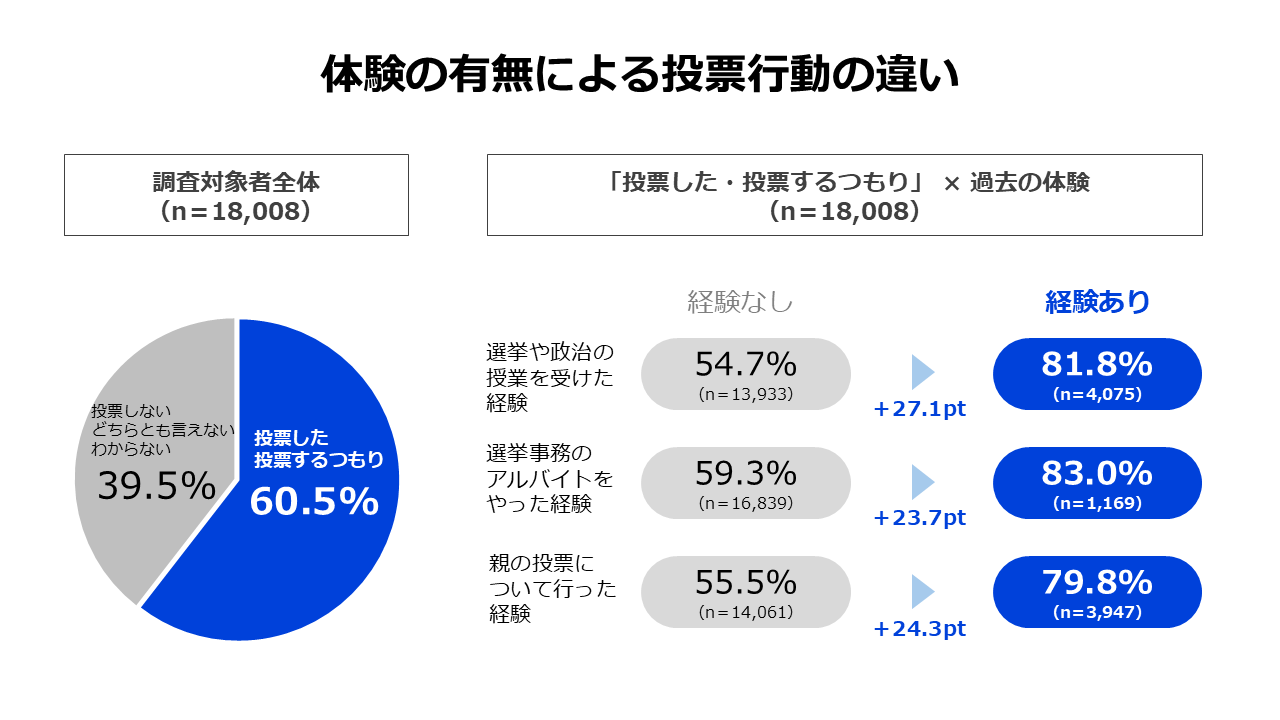

本調査では、2025年7月20日執行の第27回参議院選挙の投票行動(投票した・投票するつもり)について、まずは意識調査を実施しました。過去に親と一緒に投票所へ行った経験や、学校で選挙・政治に関する授業を受けた経験がある人は、そうでない人に比べて投票行動が20ポイント以上高い傾向が見られ、主権者教育などの重要性が浮き彫りとなりました。

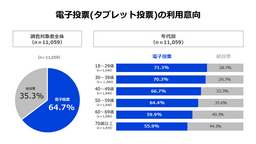

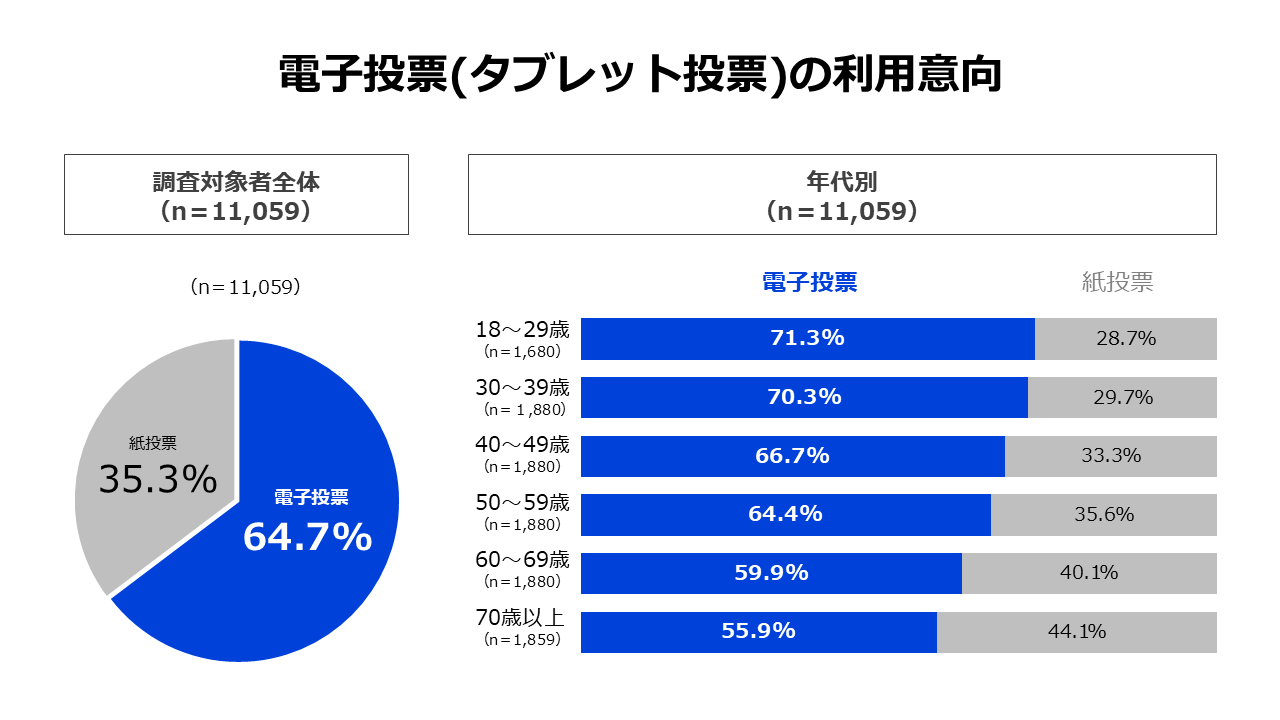

また、投票所で紙とタブレットによる電子投票の両方が選択可能な場合、64.7%が電子投票を選ぶと回答しました。若年層では7割を超える支持があり、高齢層でも半数以上が電子投票を選ぶ傾向が確認されました。

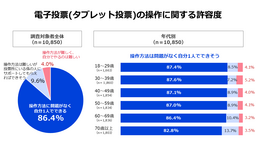

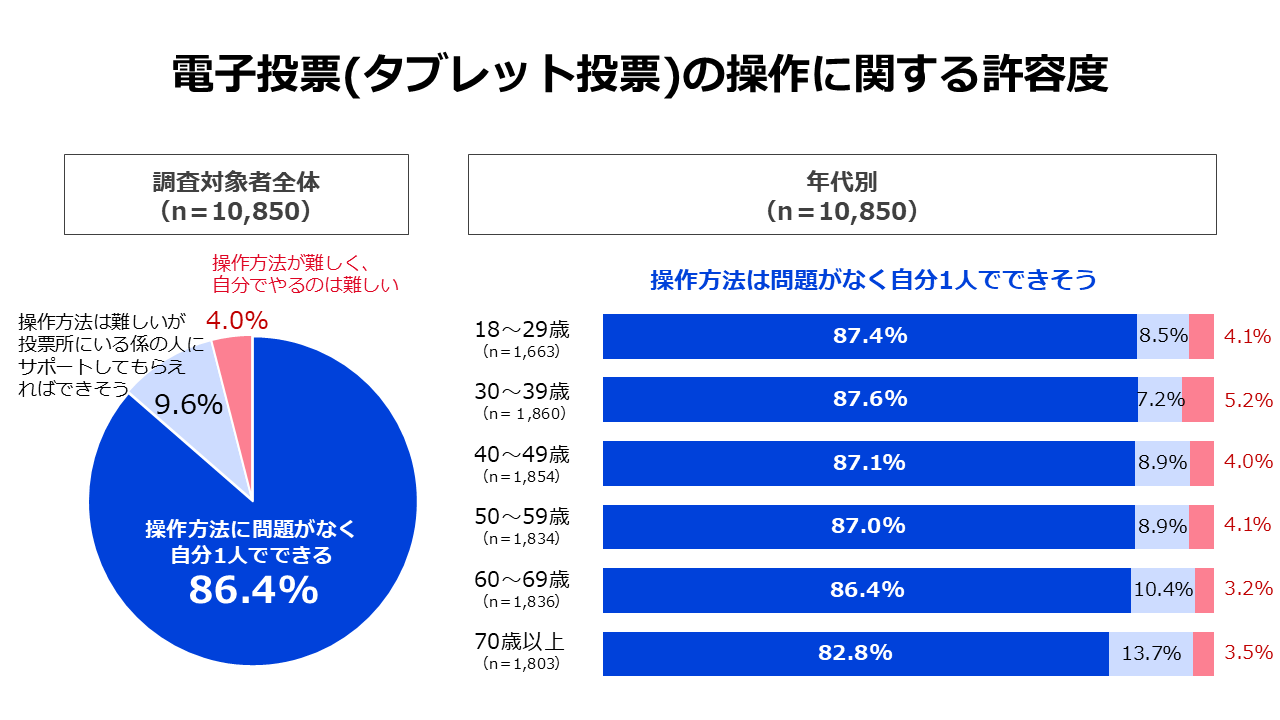

さらに、京セラが提案するタブレットを使った電子投票の操作性に関しても、86.4%が「自分一人で操作できる」と回答しており、70歳以上でも82.8%が問題なく操作できるとしています。年齢を問わず電子投票が受け入れられる可能性が高いことに加え、操作に不安を感じる層には模擬体験会などのサポートが有効であると考えます。

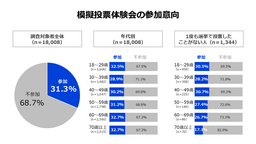

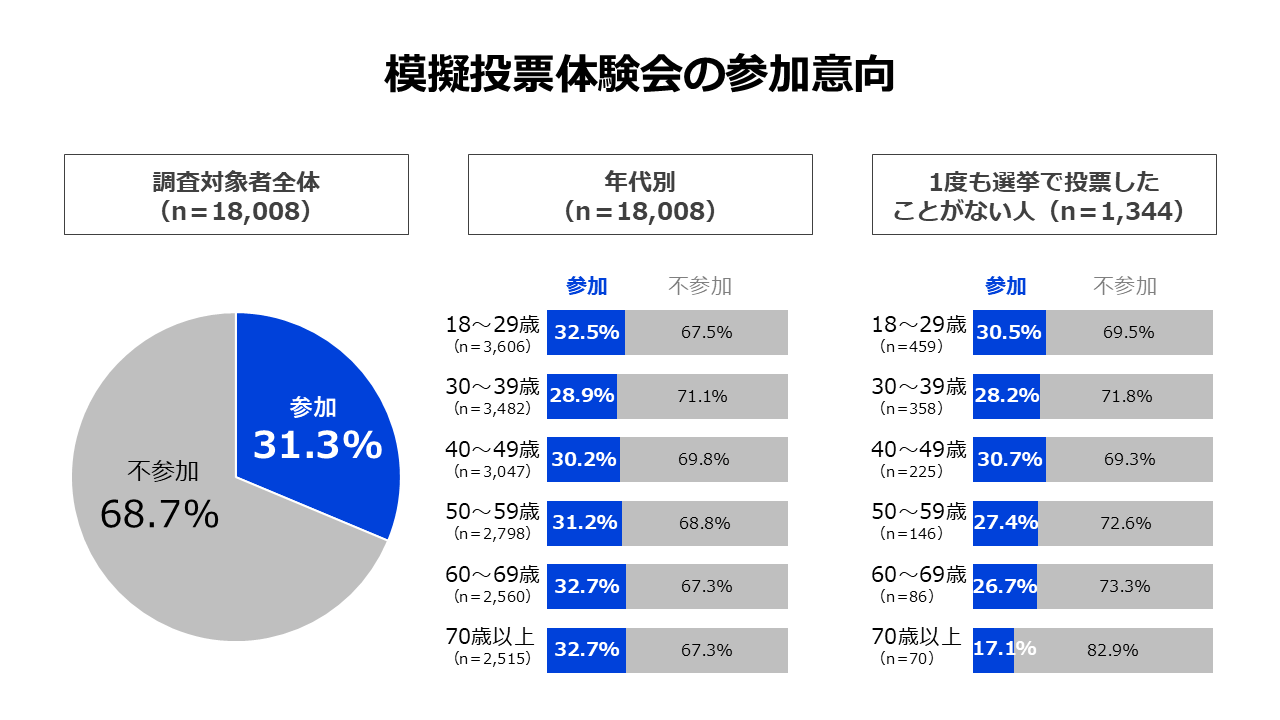

そして、電子投票(タブレット投票)の模擬投票体験会への参加意向が全体で31.3%と高いことも明らかになりました。特に「これまで一度も選挙に行ったことがない」18~29歳の若年層でも30.5%が参加に前向きであり、体験を通じた理解促進が、投票行動の第一歩につながる可能性が示唆されています

■京セラの電子投開票システム 「デジ選」について

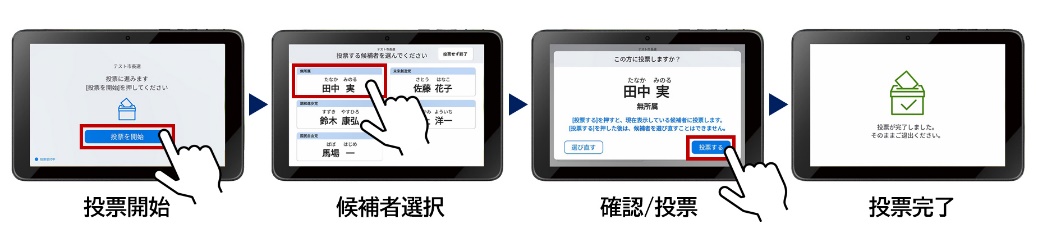

有権者は、投票所に設置されたタブレットを使用し、画面上に表示される候補者名や選択肢を確認し投票を行います。これにより、誤記による無効票が無くなるほか、投票内容はデジタル形式で記録されるため、迅速な集計や、開票作業の自動化による紙や人件費などのコスト削減にも貢献します。

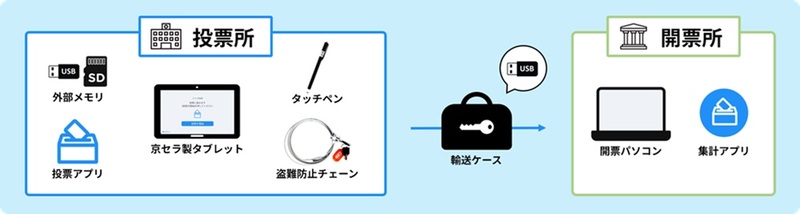

過去に実施されたことがある電子投票では、サーバーの加熱により保護機能が作動し、サーバーが応答できない状態となるなどの不具合もありました。京セラの「デジ選」では、ネットワークを経由せず、タブレット本体に接続した記録媒体に全て保存するため、発熱やネットワーク障害に対するリスクを低減します。

デジ選使用イメージ

デジ選のパッケージイメージ

■「デジ選」の詳細はこちら:

https://www.kyocera.co.jp/prdct/telecom/office/phone/app-service/app/digi-sen/

■自治体職員さま向けウェビナー開催について

このたび、自治体職員の方々向けに、本調査データに関する内容について、拓殖大学の河村和徳教授をお招きし、専門家の解説を通して詳しく読み解くウェビナーを開催します。投票率の低下などにお悩みの自治体関係者の皆さまは、ぜひご参加ください。

| テーマ |

有権者1万人調査から見えた投票率アップ戦略と選挙DX ~電子化で変わる選挙運営、意識調査で見えた課題を徹底解説~ |

| 開催日時 |

2025年8月27日(水)14:00~14:45 |

| 参加費 |

無料 |

| 開催場所 |

オンライン(Zoom) |

| 申込締切 |

2025年8月25日(月)17:00迄 |

| 申込URL |

https://kyocera.zoom.us/webinar/register/1017538566165/WN_PaMnkQktQNKL_Jgyga1hvQ |

※本セミナーは自治体職員さまを対象としております。自治体職員さま以外の方や競合企業の方からのお申し込みは、お断りさせていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。

※ 「デジ選」は、京セラ株式会社の登録商標です。

本プレスリリースは発表元が入力した原稿をそのまま掲載しております。また、プレスリリースへのお問い合わせは発表元に直接お願いいたします。

このプレスリリースには、報道機関向けの情報があります。

プレス会員登録を行うと、広報担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など、報道機関だけに公開する情報が閲覧できるようになります。

このプレスリリースを配信した企業・団体

- 名称 京セラ株式会社

- 所在地 京都府

- 業種 電気機器

- URL https://www.kyocera.co.jp/

過去に配信したプレスリリース

京セラ、リテールテックJAPAN 2026に出展

2/18 14:00

「第7回からだケアEXPO 東京 ‘26健康施術産業展」に出展

2/16 14:00

野洲市、京セラ㈱及び京セラコミュニケーションシステム㈱との包括連携協定の締結について

2/12 11:15

京セラ、差動クロック用水晶発振器を量産開始

2/10 14:15

京セラ製スマホ「DIGNO® SX5 KC-S306」登場

2/10 10:15

「第54回 国際ホテル・レストランショー」に出展

2/5 11:00

ENEOS Power、京セラの蓄電池定額サービスを活用したキャンペーン実施

2/3 15:30

人事異動と組織体制について

2/3 11:15

監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ

2/2 17:25

代表取締役の異動に関するお知らせ

2/2 17:15