【注意喚起】住宅用の太陽電池発電設備の事故に注意

~事故を発生させないための対策、事故発生後の対応、ともに大事です~

独立行政法人製品評価技術基盤機構[NITE(ナイト)、理事長:長谷川史彦、本所:東京都渋谷区西原]は、9月1日防災の日を機会に、住宅用の太陽電池モジュール(太陽光パネル、ソーラーパネル)や関連機器等を含む太陽電池発電設備について、台風や地震など自然災害に対する対策や破損・浸水した太陽電池モジュールや断線したケーブルからの感電などの二次被害を防止するため、住宅用太陽電池発電設備の事故を起こさないための注意喚起を行います。

具体的には、9月は台風シーズン真っ盛りであり、暴風で太陽電池モジュールが飛ばされたり、台風後に不具合を放置したりすることで、火災事故が発生しています。台風が来る前や台風がとおり過ぎた後に、太陽電池発電設備に不具合がないか確認することで事故の発生を未然に防ぐことにつながります。また、発電モニターの前年同月の発電量と比較することで事故発生の前触れを察知できる場合など、日々の確認で事故発生を防ぐことができる対策もあります。

また、国は、これまで再生可能エネルギーの「主力電源化」を掲げ、脱炭素社会の実現に向けて、太陽光、風力といった再生可能エネルギーを、日本の主要な電力源とすることを目指す取り組みを行っており、東京都では本年4月より戸建て住宅・マンションなど新築住宅への太陽電池発電設備の設置を義務付ける制度が開始される(※1)など、各自治体におかれましても地球温暖化対策として住宅用太陽電池発電設備の導入を促進しています。電気事業法では太陽電池モジュール(太陽光パネル)の合計出力10kW未満を設置する場合でも、発電用太陽電池設備に関する技術基準を定める省令(※2)(以下「技術基準」という。)の適合義務(電気事業法第56条)が課せられていますので、新設の際は、必ず技術基準に適合させるようお願い致します。

防災の日を機会に、台風や地震などからの自然災害対策や、日々の確認で事故発生を防ぐ対策についても併せて確認しましょう。

※1太陽光パネルの設置についての改正条例の詳細は、東京都庁環境局のホームページ「制度改正に関する情報」に掲載されています。(https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/climate/solar_portal/program)

※2 経済産業省HP 太陽電池発電設備を設置する場合の手引きより(https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/electric/detail/taiyoudenchi.html)

(※)本資料中の全ての画像はイメージであり、実際の事故とは関係ありません。

住宅用の太陽電池発電設備について

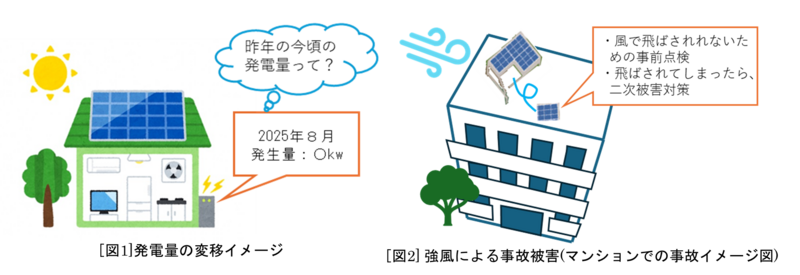

住宅・マンションに設置されている出力10kW未満の太陽電池発電設備の場合、設備は下記のイメージ図のような構成になります。NITE製品安全センターに報告された事故は、図中の、太陽電池モジュール、接続箱、配線系(茶色部の配線:パワーコンディショナから太陽電池モジュール間)、パワーコンディショナに関する事案になります。

太陽電池発電設備の出力は、『原則、太陽電池モジュールの合計出力』で判断します。出力10kW未満の太陽電池発電設備は、電気主任技術者の選任や国への保安規程の届出は免除されますが、技術基準の適合義務が課せられております。(※3)。

※3 経済産業省HP 太陽電池発電設備を設置する場合の手引きより

【用語解説】

太陽電池モジュール

:太陽光を電気(直流電気)に変換するパネル。太陽光パネル、ソーラーパネルとも呼称されている。

パワーコンディショナ

:太陽電池モジュール(太陽光パネル)で生成された電気エネルギー(直流)を交流に変換する装置。PCSもしくは逆変換装置とも呼称されている。住宅用途においては、ブレーカーを通してAC100V又はAC200Vを家屋内に流す。余剰電力を電力会社に売電するための制御もここで行われる。屋内設置タイプと、屋外設置タイプがある。

接続箱(集電箱)

:屋根に複数枚設置される太陽電池モジュールの各配線を1系統に集約して、パワーコンディショナに太陽電池モジュールで発生した電気を送る装置。

住宅・マンションで使用されている出力10kW未満の太陽電池発電設備を使用/所有/設置されている皆様へ

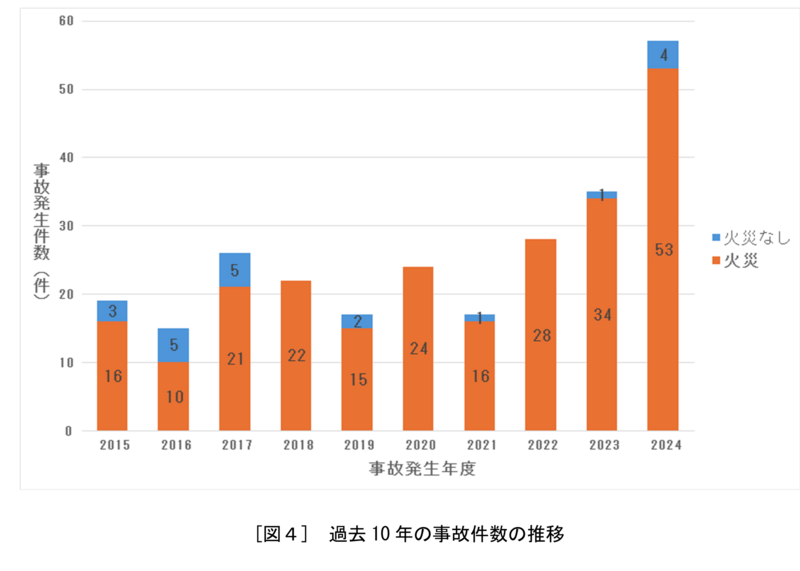

戸建て住宅にお住まいで太陽電池モジュール(太陽光パネル)を設置されている方や、新築・改築・新規購入で住宅に太陽電池モジュール(太陽光パネル)の設置を検討されている方は多いと思います。日々の電気代が節約でき、CO2の削減にも寄与できるエコな太陽電池発電設備ですが、毎年事故が発生し、近年は事故件数が上昇傾向になっています。

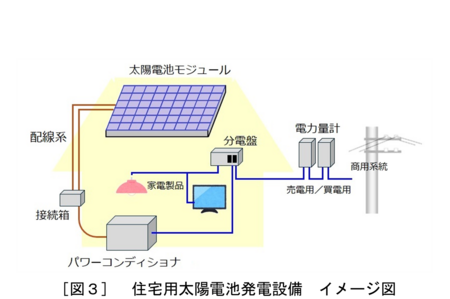

NITE製品安全センターが受け付けた製品事故情報では、2015年度から2024年度までの10年間に太陽電池発電設備の事故は260件発生しています。そのうち約9割の239件が火災となっています。

事故発生の設備ごとの内訳は、パワーコンディショナが170件で約7割、太陽電池モジュールが41件で2割弱、接続ケーブルが18件、蓄電池が14件、その他の設備が17件となっています。

パワーコンディショナの場合、施工不良に起因するものを除けば、設置環境(温度、湿度、水分、ほこり)などの要因による電気回路基板などのトラッキング現象(※4)による発煙が多く見られます。太陽電池モジュールの場合、飛来物などの外的な要因でパネルが破損して通電異常から発熱し、太陽電池モジュール裏の端子ボックスから、配線系、接続箱が影響を受け、発火延焼しています。

※4 付着したほこりや水分によりトラック(電気の通り道)が生成され、異常発熱する現象。

気を付けるポイント

①太陽電池モジュール

・発電モニターの電力量をこまめにチェックしましょう。前年同月の発電量と比較することで事故の前触れを察知できる場合があります。また台風などが来て、飛来物などによりパネルに損傷が出た場合でも、その後の発電電力量が大きく変わっていた場合、異常の可能性があるので、販売店・工務店・メーカーに相談しましょう(ユーザー・所有者)。

②パワーコンディショナ、接続箱など

・屋外設置タイプの場合、設置している場所が雨や砂塵の侵入や、虫の侵入などを受けやすい状態になっていないか周囲の環境に注意を払いましょう(ユーザー・所有者、設置施工業者)。

・可能な範囲で機器の外観異常や異音・異臭がないかチェックしましょう(ユーザー・所有者)。

・新規導入の場合、屋外設置、屋内設置ともに、雨や水分、湿気ホコリの多い場所に設置されないように施工業者との事前の打ち合わせの際に確認しましょう(ユーザー・所有者、設置施工業者)。

③定期点検について

・設置後1年目、その後は住宅用では4年に1度の定期点検が推奨されています(※5)(ユーザー・所有者)。

・点検項目は、設置後の年数やその間の使用・故障状況により異なります。販売店・工務店・メーカーなど専門業者に相談してください(ユーザー・所有者)。

※5 点検については、一般社団法人太陽光発電協会(JPEA)で紹介されています。

(住宅用システム>長く使っていただくために)をご参照ください。https://www.jpea.gr.jp/house/longuser/

④製品寿命について

・太陽電池モジュールは20年以上、パワーコンディショナは10~15年と言われています(※6)(ユーザー・所有者、設置施工業者)。

・太陽電池モジュールと同じ寿命間隔で、パワーコンディショナなどの設備を長期使用していると、基板や電子部品などの劣化から事故の発生率も高くなります。交換時期には注意が必要です(ユーザー・所有者、設置施工業者)。

※6 JPEAのホームページFAQから引用 https://www.jpea.gr.jp/faq/583/

⑤破損した発電設備を見かけた場合の対応

・損壊した発電設備は大変危険です。けがや感電のおそれがありますので、むやみに近づかないでください(ユーザー・所有者)。

・対処にあたっては、電気工事士や、販売施工業者等の電気の知見のある者が作業を行うようにしてください(設置施工業者)。

・特に、太陽電池発電設備は破損や浸水した場合であっても光が当たれば発電することがあり、破損箇所やケーブルに接触した際に感電する危険性があります。このような場合、関係者以外が不用意に立ち入らないような対策を行ってください。また、破損した設備が飛散しないようにシートで覆うなど、二次被害の発生防止にも努めていただきますようお願いいたします(設置施工業者)。

⑥緊急対応の事前準備について

・破損した発電設備の対処にあたっては、事前に販売店・工務店・メーカーなど専門業者先を確認しておき、破損事故発生時には迅速な連絡や処置ができるよう事前に準備をお願いします(ユーザー・所有者)。

⑦出力10kW未満の太陽電池発電設備の新設について

・住宅・マンションで使用されている出力10kW未満の太陽電池発電設備(※7)について、経済産業大臣が技術基準に適合していないと認めるときは、その所有者等に対し、技術基準適合命令を行う場合があります設置者(電気事業法第56条)。新規に設置する場合は、ご注意頂けますようお願いします(ユーザー・所有者、設置施工業者)。

・出力10kW未満の太陽電池発電設備についても、電気事業法に基づく立入検査を受けることがあります。ユーザー・所有者におかれましては、普段から適切な管理を心がけて下さい(ユーザー・所有者)。

※7 (参考)電気事業法における太陽電池発電設備の設置について

電気事業法では、出力50kW以上又は高圧設備と電気的に接続している太陽電池発電設備は、発電用の電気工作物(太陽電池発電所)となります。また、出力によって電気事業法の保安規制(技術基準適合義務や届出義務など)や設置に係る法制上の取り扱いなどが異なりますのでご注意願います。

1.出力50kW以上又は高圧設備と電気的に接続している太陽電池発電設備

電気事業法上は発電用の電気工作物(発電所)となり、「自家用電気工作物」になります。(電力会社等の電気事業用のものは除きます。)

2.出力10kW以上50kW未満の太陽電池発電設備

電気事業法上は「小規模事業用電気工作物」になります。

3.出力10kW未満の太陽電池発電設備

電気事業法上では「一般用電気工作物」になります(※8)。主な対象は【住宅用】用途で取り扱われるものになります。なお、電気主任技術者の選任や保安規程の届出は不要ですが、経済産業大臣が技術基準に適合していないと認めるときは、その所有者等に対し、技術基準適合命令を行う場合があります(電気事業法第56条)。

※8 経済産業省HP 「一需要場所・複数引込」及び「複数需要場所・一引込」の電気事業法上の取扱い(電気保安)より

:出力10kW未満の太陽電池発電設備であっても、自家用電気工作物と当該10KW未満の太陽電池発電設備の間に電気的な接続がある場合、「自家用電気工作物」の扱いになる場合もあります。

(https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/law/files/juyoubasyohikikomi.pdf)

NITE SAFE-Lite(ナイト セーフ・ライト)のご紹介

NITEはホームページで製品事故に特化したウェブ検索ツール「NITE SAFE-Lite(ナイト セーフ・ライト)」のサービスを行っています。製品の利用者が慣れ親しんだ名称で製品名を入力すると、その名称(製品)に関連する事故の情報やリコール情報を検索することができます。

また、事故事例の【SAFE-Lite検索キーワード例】で例示されたキーワードで検索することで、類似した事故が表示されます。

https://www.nite.go.jp/jiko/jikojohou/safe-lite.html

独立行政法人 製品評価技術基盤機構(NITE) 製品安全センターの概要

NITE 製品安全センターには、消費生活用製品安全法などの法律に基づき、一般消費者が購入する消費生活用製品(家庭用電気製品やガス・石油機器、身の回り品など)を対象に毎年1千件以上の事故情報が寄せられます。製品安全センターでは、こうして収集した事故情報を公平かつ中立な立場で調査・分析して原因究明やリスク評価を行っています。原因究明調査の結果を公表することで、製品事故の再発・未然防止に役立てています。

本プレスリリースは発表元が入力した原稿をそのまま掲載しております。また、プレスリリースへのお問い合わせは発表元に直接お願いいたします。

このプレスリリースには、報道機関向けの情報があります。

プレス会員登録を行うと、広報担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など、報道機関だけに公開する情報が閲覧できるようになります。

このプレスリリースを配信した企業・団体

- 名称 独立行政法人製品評価技術基盤機構

- 所在地 東京都

- 業種 政府・官公庁

- URL https://www.nite.go.jp/

過去に配信したプレスリリース

安全な蓄電池システムの調達に役立つガイドラインを公表

2025/12/24

NITE 海洋生分解性プラスチックの微生物分解を見える化

2025/12/11

【注意喚起】除雪機の事故を防ぐために気を付けるポイント ~除雪の前に、危険を排除~

2025/11/27

NITEと産総研が量子技術分野の国際標準化の共同研究を開始

2025/11/25

NITE、「2024年度 事故情報解析報告書」を公表しました

2025/11/21

太陽電池発電所での氷雪事故、9割以上が豪雪地帯で発生

2025/11/20

【大人気講座】「NITE講座2025 化学物質管理」を動画配信にて開催

2025/11/13