その原動力になっているのが、社会や人々の生活に直結する実践的な研究成果の追求と、積極的な情報発信力です。

PRワイヤーの導入によっていっそう力強さを増した広報戦略の実際と、今後、広報に求められる課題まで広報課長のご経験もある企画部次長の志鷹英男様にお話を伺いました。

全国の受験生や高校の進路指導の先生方の心をとらえるため

研究成果の広報を「もっと圧倒的に」と導入

-ニュースリリースなど広報の活動は企画部で?

志鷹 企画部の中に入試事務室、CS室(顧客満足度推進室)と並んで広報課があり、ニュースリリースもその部署でやっています。広報課は8名なのですが、学生募集企画やオープンキャンパスもありますので、実際にリリースを書いている人間は3名ほどです。

-PRワイヤー導入以前はどのように広報をされていたのですか?

志鷹 石川県庁の記者クラブまでリリースを届けていましたが、FAXに切り替えました。全国的に知らせたい話題の時は発送業者を使っていました。その後は「大学プレスセンター」というサービスが2008年の4月にできたので、そこと契約し、郵送することは少なくなりました。当時はそれでなんとかなっていました。ものづくりを支える設備を備えた「夢考房」という施設があり、ソーラーカーレースやNHKのロボコンに出場するなどいろいろ話題がありましたから、メディアからの問い合わせは少なくは無かったのです。

広大な敷地に建つ教育研究施設。(左)12階建ての工学系専門図書館「ライブラリーセンター」

(右)学部・学年に関係なく利用できる「夢考房」には、3D樹脂プリンタなど各種工作機械を設置

-そんな中でPRワイヤーを知ったきっかけは?

志鷹 私はパブリックリレーションズ協会が認定するPRプランナー資格の第1期生で、その指定参考書でも紹介されていましたから知ってはいました。ただ自分がそのサービスを使って広報するというイメージが湧かなかったんです。でも、ある時「もっと圧倒的なことをしたい」と思うようになりました。というのも、金沢工大は国立大との併願が多く、県外からの入学者も私立としては珍しく全体の7割強を占める大学です。そのため全国の受験生や進路指導をされる高校の先生の心をとらえるために「研究の面ももっとどんどん発信できたらいいな」と考えたからです。そういう時にPRワイヤーが目に留まりました。

-2015年の導入後、どういうところにメリットを感じていただけていますか?

志鷹 一番は郵送しなくてもいいことです(笑)。もうひとつはリリースが届く業種にセグメント(最適化するための分類)を掛けられること。いままでの名簿ではセグメントはなかなか見えず、それが広報の課題の一つでした。PRワイヤーなら、システム上159カテゴリのメディアリストから選びリリースすると、業界紙も含めて今まで接触がなかったところからも問い合わせがあったり記事になったりし始めた。これは行けると思いました。露出が増えると、教員からも「今度こういう研究成果があったから、大々的に広報したい」という相談が来るようになりました。今までのやり方では限界があったと思います。

-導入の翌年には、リリースを年50本に増加されました。広報戦略や学内の雰囲気に見えた変化は?

志鷹 去年は91本出しています(笑)。要するに「話題があったらPRワイヤーで配信しよう」という雰囲気になり、「全国発信」するのが普通になっているということです。ある大学が関西の「関関同立」クラスのリリースを調べたら、だいたい年間80本だったそうです。こういう地方の小さな大学ですけど、それなりに情報発信はできているのかなと思います。

情報発信力の強化が大学ランキングの上昇に直結

メディアからの注目で産学連携も促進

-学習室の感染防止対策など学内的なことも広報発信されていますね。

志鷹 受験生を獲得しなければならないという状況において、受験生や保護者、高校の進路指導の先生が抱くであろう不安の払拭のためです。こういう信頼感は非常に重要なんです。

-社会と共有するということですか?

志鷹 情報発信しないと理解もされません。金沢工大は「第1回 ジャパンSDGsアワード」の内閣官房長官賞をいただいているんですが、学内にあるSDGs推進センターでの学生の活動の紹介など地道な情報発信にも、やはりPRワイヤーが非常に役立っています。

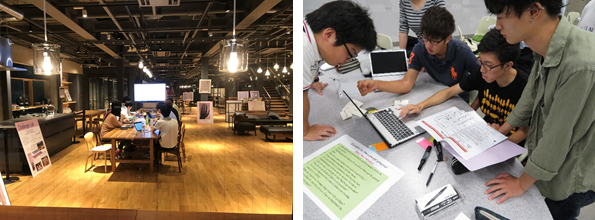

(左)米国MITのメディアラボをヒントに2017年開設した「Challenge Lab」

(右)社会課題の解決を図るプロジェクトデザイン教育がカリキュラムの柱

-ネット社会で思うことはありますか?

志鷹 面白いのは、地元新聞社のニュースサイトに載ると、Yahoo!ニュースに載ることもあること。そういうバズりは、手応えあります。他にも先日、マイクロ波を使った電力の無線伝送で、世界最高の電力変換効率を達成した研究成果を名古屋大学と共同で発表した際は、朝日新聞デジタルに出た記事がlivedoorニュースに転載され、そこからlivedoorのTwitterに出たところでバズったんですよ。それをまたこちらで紹介したりしました。

-「こんなメディアから?」と驚いたケースはありましたか。

志鷹 PRワイヤーを始めたころに、情報工学科の中沢実教授が「目的地を思い浮かべるだけで車いすが自動的に走行する」という脳波を用いた研究成果を出したので、PRワイヤーでリリースしたんです。すると「めざましテレビ」からすぐに電話があり、記者発表会にもいらっしゃいました。その後も、中沢教授は明石家さんまさんの番組に呼ばれたりしてあちこちで話題になり、それがそのまま学科の学生募集に結びつくことも実感されたようです。ネット社会なので、テレビ局も話題を探すときにネット検索されるのでしょう。

-リリース配信後の効果に手応えがあると?

志鷹 ええ。朝日新聞出版の大学ランキングで金沢工大は、教育分野では2013年以降、2位、1位、2位と安定した評価をいただいていますが、研究分野では24位、14位、19位あたり。それが2020年4月25日の最新のランキングでは10位とすごく上がったんです。高等学校からの評価ランキングでは2013年以降の3年は18位、17位、16位だったのが最新では東北大学、東京大学、明治大学、早稲田大学などに続く6位でした。高校の先生方も金沢工大なら「面白いことができそうだ。お前に向いているかもしれない」と生徒さんに受験を勧めていただけるようになったのかと思います。そういう立ち位置に来ているのは、やはり、コンスタントに毎年80回前後リリースしたことで、金沢工大について興味・関心を持っていただけるようになってきたのかと思います。

-強い発信力を身に着けたとことが影響していると?

志鷹 そうですね。金沢工大は、研究成果の発信力を研究部門も強みにしています。つまり「金沢工業大学と共同研究すると、こういうメリットがあります。独自ブランド価値の創出を共に目指しましょう」と企業に持ち掛けるときのアピールになります。

「社会実装型研究」の実証実験と

コーオプ教育につなげる研究成果の発信が課題

-研究者の方にも励みになりますね。

志鷹 特殊な研究分野でも一般の方が分かるようなリリースに変えていくと、すごく興味・関心を持っていただけます。中沢教授はその後、脳波を指紋認証の代わりに使うという研究のリリースもいろんなところで紹介されました。将来は頭さえあれば認証できるのかと、一般の方も夢を語れるようになってきますよね。今年1月には卒業論文で「遠距離恋愛支援システム 心拍と体温でつながる抱き枕」を開発した学生がいまして、このリリースはすごく話題になりました。

-教員の方が描く未来をのぞき込んでいるような気持ちになって、楽しいですよね。

志鷹 ええ、すごい社会が来るなあと感じてもらえます。

-今後の広報の課題は?

志鷹 金沢工大は教育で培った問題解決力をアイデアに終わらせず、実際にかたちにして、可能なら社会に組み込んで運用してもらうことで、より研究を深めていく「社会実装型」の教育研究を追究しています。その実証実験ができるように白山麓キャンパスを新たに作り、そこで直流電力網を構築したり、温室効果ガスを出さないイチゴ栽培のハウスを作ったりしています。その先にあるものは企業との産学協同研究。その象徴的なものが、コーオプ教育(学内の授業と学外での就労経験型学修を組み合わせた教育プログラム)。学生でありながら企業で給料をいただきながら、4カ月以上、自分の研究の延長線上にある業務で働いて、自分がそれまで培ったものを活かしていく。今年4月にNTT西日本で始めています。

AI、IoT、ビッグデータ、ロボット技術、エネルギーマネジメント等の先端技術を駆使して

地方創生を進める実証実験キャンパスとして開設された白山麓キャンパス

志鷹 もうひとつ、グローバル企業と有力大学16大学が加盟する「C-ENGINE」という産学協同の大学院生の研究開発型インターンシップがあります。数カ月にわたって、企業の実際の業務に従事して、研究開発していくもので、金沢工業大学は17番目の加盟大学となりました。その成果を発信することで「金沢工大と組めば何か面白いものを開発してくれそうだ」と感じていただけると連携企業も増え、学生が教育実践できるフィールドも広がります。情報発信する上では、そういうことも意識してやっていきたいと思っています。一緒にソサエティ5.0(仮想空間と現実空間を高度に融合させたシステムによって経済発展と社会的課題の解決を両立する人間中心の社会)とSDGsを共に進めていきましょうということになっていけばいいなと。そういう意味でも、研究成果の発表というのはますます重要になっていくと思います。

金沢工業大学

| Webサイト | https://www.kanazawa-it.ac.jp |

| 物語の始まりへ | https://kitnet.jp/monogatari/ |

| @KIT.CampusNews | |

| @KIT_CampusNews |