自治体が工夫すべきプレスリリースのポイントを解説した自治体PR事例集

自治体が工夫すべきプレスリリースのポイントを解説した自治体PR事例集ダウンロードはこちら

プレスリリースとSNSを上手く併用

重視するのは情報鮮度や発信スピード

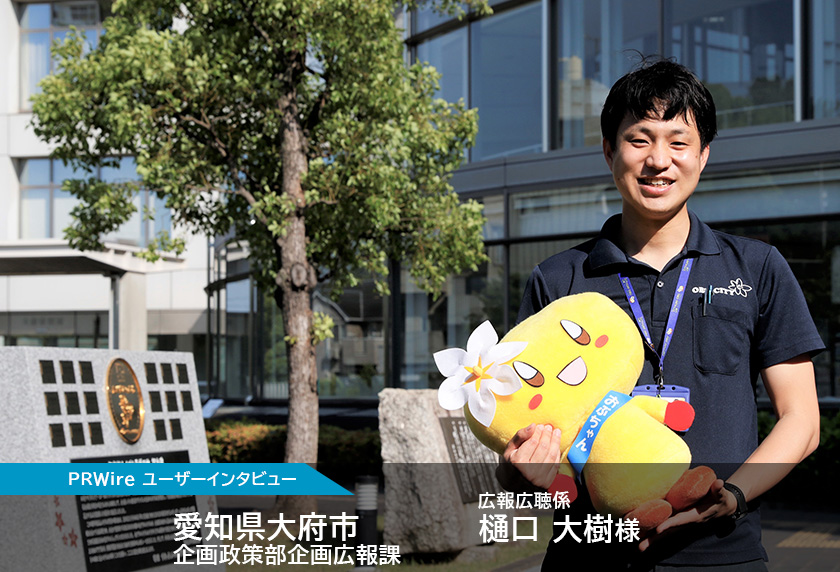

―大府市の広報の概要について教えてください

樋口 中日新聞などの新聞社とNHKの6社にプレスリリースを送っています。地元のケーブルテレビ「知多メディアスネットワーク」にも行事のお知らせをするほか、話題に応じて名古屋の放送局にも情報を提供しています。年間6回、市長の記者会見も開催しています。自治体の広報紙「広報おおぶ」では市民の方に、市ウェブサイトではより広く多くの方々に大府市の話題を発信しています。Facebook、Instagram、Twitter、LINEなどのSNSも活用しています。

―広報の位置づけは?

樋口 2021(令和3)年の組織改正で、市民の方の意見を広く吸い上げる「広聴」と市民に施策を広く知らせる「広報」の2つの機能を持った広報広聴課と、企画を立案する企画政策係が一体化し、企画広報課が創設されました。これによって、市民の方から意見を吸い上げ、スピード感をもって政策を立案し、広く情報発信するまでの対応がひとつの課で可能になりました。

―プレスリリースに力を入れていらっしゃいますね。

樋口 非常に大事だと認識しています。市議会で「市民が知らなければ、行政としてやっていないのと同じである」という答弁をしているほど、市全体で適切なタイミングで情報発信できるよう心掛けています。

―自治体にとっては、メディアの反響をどう良くするかは工夫のしどころですね。

樋口 時機を見た話題の選定がすごく大事です。話題の鮮度や発信のスピード感にもかなり注意をしています。それに、プレスリリースを配信して終わりというのは、すごくもったいないですから、取り上げていただけるように積極的にこちらからプロモーションすることも心掛けています。

―プレスリリースとSNSはどのような関係ですか?

樋口 プレスリリースはあくまでも記者向けですから、一般の方向けにSNSも活用しています。SNSごとの特性もあるので、各SNSごとに文章の書き方も変えています。例えばLINEでは、長い文章はスクロールしないと読めませんので、スマートフォンの画面におさまる文章量や画像にアレンジしています。他にもInstagramは映え重視なので、スマホサイズの16対9の専用画像を作ったり、比較的、長文が投稿できるFacebookでは詳しく書いたりしています。

導入の決め手は効果測定の見える化

新たな発信先開拓で社会的認知度もアップ

―共同通信PRワイヤーに関心を持っていただいたのは、なぜですか?

樋口 スマホが普及しネットでも見てもらいたいので、共同通信PRワイヤーを使えば、既存のメディアだけでなく、Yahoo!ニュースやニコニコニュースなどでもご覧いただける機会が生まれます。その効果も非常に高いと思いました。ワイヤーサービスを使うことで発信先の新たな開拓となり、大府市の社会的認知度が高まっていくのではないかと考えました。共同通信のグループ会社として信頼度が高い上、多ければ2,000カ所のメディアに発信できる点や専門的な情報誌にも届けられる点、基本的に提携サイトには転載される点の3点が決め手となって令和3年度から利用に至りました。あくまで試行でしたが、広告換算値付きのクリッピング機能もあり効果も実感できたので、令和4年度に本格的な利用を始めました。

―効果測定で出た数字が、導入の決断に大きく影響したということですか?

樋口 はい、見える化がきちんとできていたことが良かったですね。感覚的な部分でも、大府の公園の桜からとれた酵母を使った清酒「桜舞(おおぶ)」をプレスリリースした時には、市民の方が共同通信のニュースを見て桜舞を購入してくださったり、市外の人からも「買えるのですか?」という問い合わせがあったりして、プレスリリースの効果を実感しました。

―使い勝手はどうですか?

樋口 ウェブサイトのページを作るような感覚で原稿が入力できるので、非常に使いやすかったです。PRワイヤーのサイト上で、大府市のリリース一覧ページを見たときに、どうすればきれいに見えるかも意識して写真を撮りました。一覧ページ用に特別に用意した画像を使っている時もあります。

―庁内の意識も変わって来たのではないですか?

樋口 そうですね。大府市には各課に「広報主任」がいますが、広報紙の校正やウェブサイトの内容確認などだけではなく、情報発信の中心的な存在として各事業のPRに努めています。

―年間5回という配信枠は現時点では適度ですか?

樋口 はい。それに何か追加で配信する必要が生じた場合にも、超過配信単価という設定があるので、6件目、7件目があれば追加で利用しようという議論は内部でしています。今年もすでに3件配信しました。

まちづくりのキーワードは「健康都市」

市民の地域愛醸成にも情報発信は不可欠

―フォローアップについてはいかがですか?

樋口 サクラ清酒「桜舞」を発表する際も、ベストな発信時期について事前相談にのっていただきました。他にも広報紙「広報おおぶ」5月号の表紙に「#pray for peace」(平和を願う)と描いて発行した際は、PRワイヤーが社会貢献として取り組む「ウクライナ支援に関連する国内プレスリリース無料配信」に該当するリリースとして、スピーディーに適用してくださいました。ウクライナからの避難民を総合的に支援するため「大府市ウクライナ支援連絡会議」を立ち上げた直後の発行でしたので、とてもありがたかったです。

―その広報紙の表紙には、どんな反響がありましたか?

樋口 アンケートでは、「表紙の写真だけで何かが伝わる」「自分がウクライナのために何をしなきゃいけないかについて考えさせられた」という声をいただきました。リリースを配信して良かったなと思っています。

―ほかに手応えを感じたリリースはありますか?

樋口 「都市鉱山メダル発祥の地」記念碑設置のプレスリリースです。東京五輪・パラリンピックで使われた約5000個のメダルは小型家電や携帯電話などに含まれる金属を使った「都市鉱山メダル」が採用されました。大府市では採用前から都市鉱山メダルの使用を全国に呼び掛けており、都市鉱山メダル発祥の地として記念碑を設置しました。企業から贈呈された記念碑の除幕式を開催した際、市ゆかりの吉田沙保里さんにも出席いただきまして、リリースにも大きな反響がありました。「小型家電をリサイクルしたいが、どこで受け取ってもらえるのか」などのお問い合わせが寄せられました。

―「バイオリンの里」構想もユニークですね。

樋口 もともと国産バイオリンの製造をされていた鈴木政吉(1859-1944)という方が、1935(昭和10)年に大府に工場を建てたご縁で、昨年4月には「鈴木バイオリン」の本社が名古屋市から大府市に移転しました。そのつながりを大事にしようと、市民にバイオリンを身近に感じてもらうための取り組みとして、小学校に40挺のバイオリンを整備し、バイオリン演奏を体験する企画や野外コンサートの実施などを考えています。

―イメージ作りやブランディングがお上手ですね。

樋口 各課の主要事業の中から、広報の観点で重要な取り組みをピックアップするため、毎年2月ごろ各課とヒアリングをして情報発信の時期についてアドバイスをしています。情報発信にまで意識をおいた事業の遂行が大事だと思っています。

―これからの広報の課題はありますか?

樋口 1970年の市制施行当時からまちづくりの基本理念を「健康都市」というキーワードで展開してきています。その実現のためにいかに市民に情報を伝達して、落とし込んでいけるかがポイントです。市民には市を誇りに、市外の方には憧れに感じていただけるよう、今後もしっかり情報を発信し続けなくてはならないと思っています。

| Webサイト | https://www.city.obu.aichi.jp/ |

| @city.OBU | |

| X | @obu_city |

| obu_city_official | |

| LINE | @obucity |

| YouTube | obucityoffice |