生成AIの登場により、サイトへのアクセスが減少しているという話が、広報・マーケティング領域でも話題になっています。ユーザーの検索体験が変化する今、自社のコンテンツ作りをする広報やマーケティング担当者が意識しておくべきこと、AI時代に勝つデジタル施策について解説していきます。

※この記事の初版は2025年9月の公開ですが、関連記事やFAQを2025年11月に更新しています。

「AI Overviews」の台頭により、サイトへのアクセスが急減

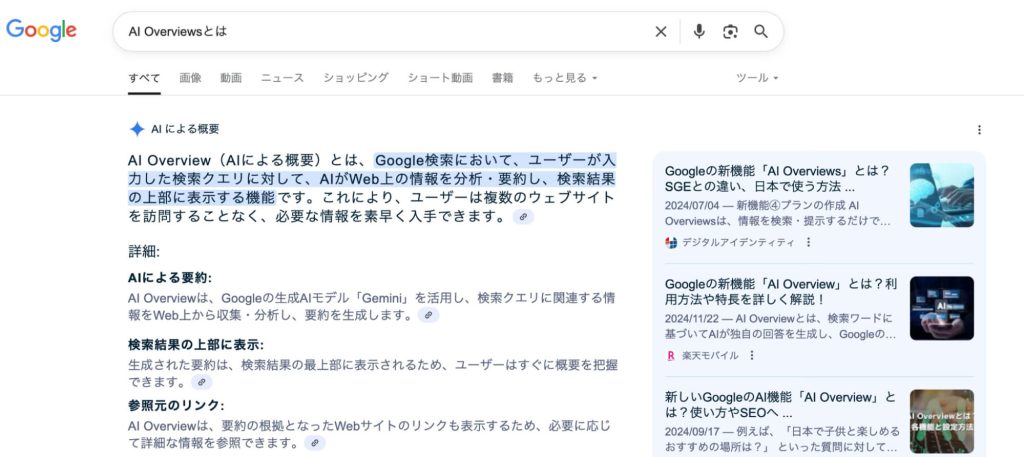

Google検索をした際に、上部に「AI Overviews」が表示されることによって、サイトへのアクセスが急減しているという話題が増えました。

2024年8月から始まったGoogleの「AI Overviews」は、Googleの検索結果に表示されるAIが生成する要約機能のことで、「AIによる概要」と表示された箇所を指します。「◯◯とは」と検索した際に、「AIによる概要」と上部に表示された経験がある方も多いのではないでしょうか。2025年現在では、検索結果の約42%に「AI Overviews」が表示されています。

調べものをしているユーザーにとっては「AI Overviews」によって簡潔にまとめられた結果を得ることができるので、わざわざWebサイトを訪れる必要がないシチュエーション、いわゆる「ゼロクリック検索」が増えているのです。

では、実際にどれほどの影響力があるのかを見てみましょう。

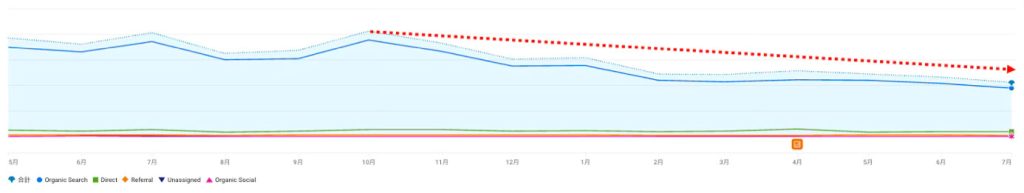

こちらは、共同通信PRワイヤーが運営する「汐留PR塾」のアクセス数の推移です。「AI Overviews」が徐々に浸透してきた2024年11月〜2025年の7月にかけて、アクセス数が徐々に減少していることが分かります。

「AI Overviews」の影響が出る前と比較すると、検索結果からのアクセス数が月間で約40%ほど減少していることがわかります。

これまでは、Googleなどの検索エンジンに上位表示されるためにSEOを重視してきましたが、今後はAI検索に対してのLLMO(大規模言語モデル最適化)が重要視されると言われています。

LLMO(Large Language Model Optimization、大規模言語モデルの最適化)とは、ChatGPTやGoogleのAI Overviewsなどの生成AIが回答を生成する際に、自社のコンテンツが引用・参照されることを目的として最適化する手法です。LLMO対策と呼ばれるケースもありますが、日本では同様の意味合いでGEO対策やAIO対策と呼ばれることもあります。※厳密には意味が異なりますが、本稿では省略します。

Googleが品質ガイドラインを改定。質の低いAIコンテンツは低評価に

生成AIの登場は、検索だけでなくテキストコンテンツの作成にも大きな影響を与えています。ChatGPTなどの生成AIに「プレスリリースの優位性について、2000ワードでまとめて欲しい」というプロンプトを入力すれば数秒でまとめてくれるため、簡単にテキストコンテンツを作成できて便利だという方もいるでしょう。

しかし、Googleは最新の検索品質評価ガイドラインにおいて、AIなどの自動生成ツールによって作成された品質の低いコンテンツに対し、最低評価を付ける可能性があることを明確にしました。

出典:Search Engine Land「Google quality raters now assess whether content is AI-generated」(https://searchengineland.com/google-quality-raters-content-ai-generated-454161)

テキストのコピー、言い換え、埋め込み、自動生成、再投稿などにより、付加価値を持たない状態となっているページは、最低評価の対象とされます。

また、

- 一般的に知られた事実のみを含む。

- Wikipediaやその他の著名なサイトと内容がほとんど重複。

- ニュース記事や掲示板などを要約しただけで、独自性や価値がない。

- 生成AIツールによる出力に見られる表現が含まれている。

などと判断された際もページの低評価につながるというのです。

生成AIが登場したから、コンテンツが大量に作成できて便利という単純な問題ではなく、より専門性・独自性のあるコンテンツが検索では高い評価が得られるという状況には変わりはないようです。

広報担当者が押さえておくべきポイント

- プレスリリースやオウンドメディアの記事も、独自の視点や一次情報を入れることが重要になる。

- 専門家による監修・コメント、独自のデータを盛り込むことで、AIが生成したコンテンツとの差別化を図ることが重要。

Google検索の半分近くが「ブランド名」を含んでいる

出典:ahrefs blog「Almost Half of Google Searches Are Branded. Here’s Why That Matters」(https://ahrefs.com/blog/almost-half-of-google-searches-are-branded-study/)

※画像は同記事より引用

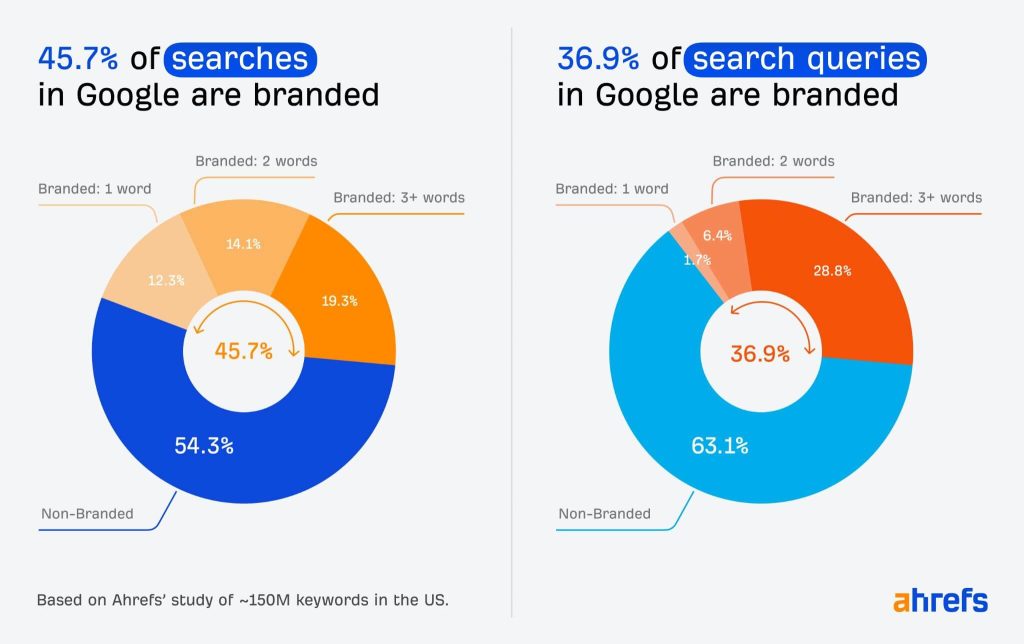

2025年5月に、Google検索に関する興味深いニュースがありました。SEO業界で有名なツール「Ahrefs(エイチレフス)」が2025年5月に発表した記事によると、現在のGoogle検索の約半数は、ブランド名などを含んだ「指名検索」になっているそうです。

つまり「おすすめ Tシャツ」ではなく「ユニクロ Tシャツ」など、ブランド名を含んだ検索が半数近くだということ。実際の検索体験を想像してみても「Tシャツ メンズ」「おすすめ コーヒー」などの漠然とした検索でショッピングをすることは少ないでしょう。コンテンツや広告が溢れているGoogle検索では、「知らない商品を見つける場所」ではなく、「すでに知っている商品を詳しく調べる場所」になっているのです。

ですから、従来のSEOだけで自社の商品やサービスを見つけてもらうことが、かなり難しくなっていると言えるでしょう。

広報担当者が押さえておくべきポイント

- 継続したプレスリリースの配信やWeb露出によって、ブランド名を認知・定着させ、指名検索につなげることが重要。

今後のAI時代を見据えたデジタル施策の解決策とは?

生成AIの台頭により、検索体験が変化している今。自社のコンテンツを見てもらい、ブランド価値を高めていくためにはどのような対応をすれば良いのでしょうか。主な対策ポイントは3つです。

①「AI Overviews」に引用される簡潔・明確なコンテンツ作り

上記でAI検索に対してのLLMO(大規模言語モデル最適化)が重要だということを紹介しましたが、AIは信頼性が高く読み取りやすい情報を優先する傾向があります。

特に、「◯◯とは、◯◯である」というような用語を定義する文章や、質問と回答を明確に表記した「FAQ形式」など、段落ごとに情報が整理されていることも重要だと言われています。

企業コンテンツとしては、FAQを拡充するというのも1つの大きな施策になるでしょう。

広報担当者が押さえておくべきポイント

- LLMOを意識した企業コンテンツとして、用語集やFAQを拡充するというのも大きな施策になる。

②AIが高く評価するために必要な「E-E-A-T」の要素

Google検索で高い評価を得るためには、AIなどの自動生成ツールによって作成された低品質のコンテンツではなく、Googleの品質評価ガイドラインに基づき、コンテンツと作成者の信頼性を評価する「E-E-A-T」の要素が大切になります。これはSEOの考え方とも通ずるものです。

「E-E-A-T」とは、Experience(経験)、Expertise(専門性)、Authoritativeness(権威性)、Trustworthiness(信頼性)という4つの要素を重視したGoogleの品質評価ガイドラインです。

Experience(経験)

コンテンツ作成者が、そのトピックに対して実際に経験を持っているかどうか。製品レビューであれば、実際に製品を使用した人が書いていれば、より信頼性が高いと評価されます。

Expertise(専門性)

コンテンツ作成者がトピックについて、どの程度の知識・スキルを持っているかです。医療に関する情報であれば、医師や医療関係者が記事を書く、法律関係の情報であれば弁護士や司法書士が書いていれば情報の深さと正確さが評価されます。

Authoritativeness(権威性)

コンテンツ作成者やウェブサイトが、その分野でどの程度「頼れる情報源」として認識されているかです。業界団体や公的機関が発表している情報であるか、また他の権威あるサイトから被リンクされることにより権威性が高いと評価されます。

Trustworthiness(信頼性)

ウェブサイトやコンテンツが、どの程度正確で安全、そして信頼できるかです。ウェブサイトの透明性やセキュリティも含まれます。

広報担当者が押さえておくべきポイント

- プレスリリースの場合は、「誰のコメントを入れるか」「他社にないオリジナル要素は何か」「どの媒体に届けるか」を意識して作成しましょう。

③「指名検索」を獲得するために、プレスリリースなど他チャンネルでの認知拡大

Google検索において指名検索を獲得するためには、認知拡大が必要になります。そのためには、広告やSNSとの連携、プレスリリースの活用など、届けたい顧客に対して積極的にアプローチすることが重要。届けるべき人にきちんと情報を届けるには、プレスリリースも有効な手段になります。

プレスリリースが有効な理由

プレスリリースのWeb掲載は、信頼性のある企業の公式情報と認識されるため、高品質なコンテンツとして生成AIに学習されやすいと言えます。また、プレスリリースの配信後、大手メディアやニュースサイトでの拡散があると、露出の拡大はもちろん、第三者評価としての信用が蓄積され生成AIの引用対象としての認識もアップするでしょう。

関連記事:生成AIの回答はアーンドメディアを引用!? アーンドメディアに強い、プレスリリース配信サービスとは?

こちらの記事では、実際にどのような対策をすればいいのか、広報やマーケティング担当者はどのように自社コンテンツを作成・運用していくべきなのか、実証結果も加えながら解説しています。

継続的にプレスリリースを発信することで、企業ブランディングが向上

プレスリリースを配信して単なるアクセス数を増やすだけでなく、プレスリリースが第三者メディアによって記事化されることで信頼性や評価が高まり、ブランド価値の向上につながります。

共同通信PRワイヤーでは、業界No.1の記事化率70%を誇っており、独自のプレスリリース配信サービスを展開しています。

POINT① 情報が埋もれることなく、届けたいメディアに届く仕組み

メディアが記事にする際に重視するのは、プレスリリースの「発信元」の信頼性です。

PRワイヤーでは、会員登録時に「メディア視点」での審査を実施し、信頼性を担保するため、闇雲に登録企業数を増やすことはしていません。結果として、1日に配信されるプレスリリースの情報量が適切に保たれ、メディアが一つひとつチェックしやすい環境を実現。情報が埋もれず、「届けたいメディアへ、しっかり届く」仕組みを整えています。

POINT② 確実に受け取ってもらえる「活きたメディアリスト」

プレスリリースを配信するメディアリストは、受信の申し込みがあったメディアのみを登録。報道機関としてきちんと運営しているメディアであるか、フリーのジャーナリストやライターなら寄稿している媒体はどこか、などをしっかりと確認・審査した上で登録しています。また、年に1回配信メディアの連絡先などの情報更新を行い、プレスリリースを確実に受け取ってもらえるメディアとの関係性、配信ネットワークを構築しています。

POINT③「取り上げられる」上で必要な平均1,500のメディアに配信

配信先はWebメディア・新聞・雑誌・テレビ・ラジオはもちろん、編集プロダクションや番組制作会社やジャーナリストなど「取り上げられる」上で必要な配信先を網羅。農業や食品、環境や繊維など業界専門メディアもフォローしています。プレスリリースとメディアをマッチングさせるための「配信カテゴリ」は、159種類に分類。プレスリリースの内容にあうカテゴリを選択するだけで、簡単に最適なメディアに配信できます。

生成AI時代に必要なコンテンツ作りとブランド認知拡大について

生成AI検索時代のコンテンツ制作の方向性と、googleの指名検索に対応した認知拡大方法についてご紹介しました。生成AI時代になったからといって、大量のコンテンツが必要になるのではなく、よりオリジナルの専門性・信頼性の高いコンテンツが重要となります。また、SEO対策だけではブランドの正しい認知は得られないため、プレスリリース配信やSNSとの連携など積極的な認知拡大に向けたアプローチも必要となるでしょう。

よくあるQ&A

Q1. AI Overviewsとは何ですか?

A. Googleが検索結果上部に導入しているAI要約機能で、検索キーワードに対する情報を自動的にまとめて表示します。ユーザーがサイトを訪問せずに概要を得られるため、サイトのアクセス減少(ゼロクリック検索)につながるケースがあります。

Q2. LLMO(大規模言語モデル最適化)とは何を指しますか?

A. ChatGPTやGoogleのAI Overviewsなど、生成AIが回答を生成する際に、自社サイトの情報が引用・参照されやすくするための最適化手法です。※厳密には意味が異なりますが、本稿では省略します。

Q3. 生成AI時代に有効な広報・デジタル施策は?

A. AIに読み取られやすい構造化コンテンツ(FAQ・用語集など)の整備、E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)を意識した一次情報の発信、そしてプレスリリースによる第三者評価の獲得が有効です。これらはAIにも人にも信頼される情報設計につながります。

Q4. なぜプレスリリースがAI時代に効果的なのですか?

A. プレスリリースは「企業の一次情報」としてAIに学習されやすく、生成AIの回答に引用される可能性が高いコンテンツです。また、メディア掲載や転載によって第三者評価が積み重なるため、SEO・LLMOの両面でブランド価値向上に寄与します。