教員不足が深刻化するなか、「教育の担い手をどう増やすか」は全国共通の課題だ。東京学芸大学は、社会人が教育現場で学び・働く道を拓く「教員・教育支援人材育成リカレント事業」を2021年に立ち上げた。制度設計の背景には、教育の現場に多様な人材を迎え入れたいという強い意志がある。そして、その意志を“必要とする人”にどう届けるか──大学の広報が挑んだのは、人の行動をそっと後押しする設計だった。その試みの背景と工夫を、本稿でたどっていく。

1:社会課題と大学の挑戦──「社会人が教育現場に関わる文化をつくる」

全国の学校では、教員不足が続いている。新規採用の減少、働き方改革による業務負担の見直し、長時間労働の是正などが進む一方、現場の担い手は追いつかない。教育の質や子どもたちの学びの機会に影響が出かねない状況だ。

東京学芸大学は、こうした社会課題に正面から向き合う教育機関のひとつだ。

同大学ではこれまで教育学部を中心に教員免許取得を前提とした学生教育を担ってきたが、近年は社会人経験を経て教育に携わりたいという声をすくい上げる仕組みにも取り組んでいる。

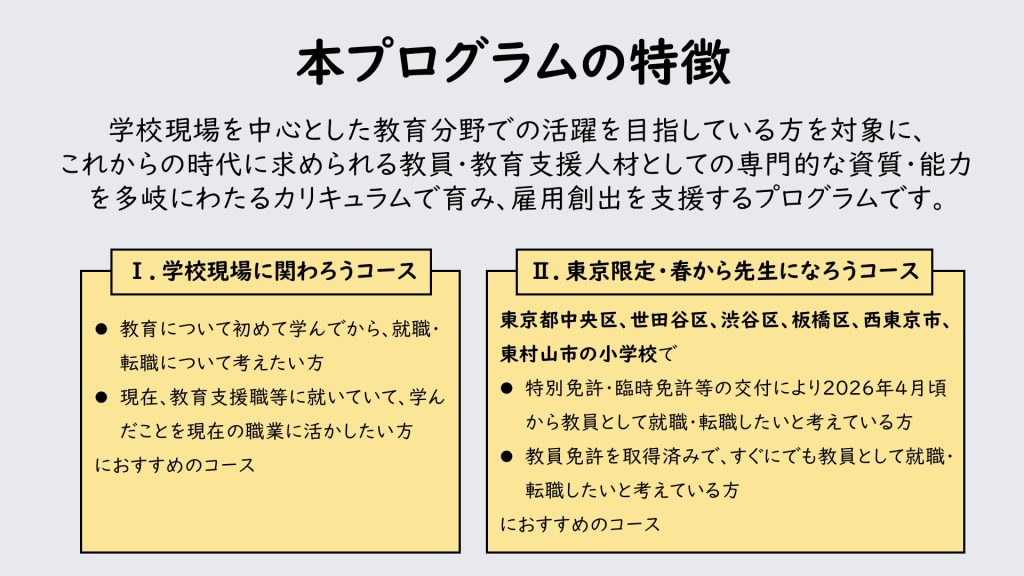

このような流れの中、2021年に始まったのが、「教員・教育支援人材育成リカレント事業」である。免許の有無を問わず教育に関心を持つ社会人を対象に、通信教育・演習・現場実習を組み合わせた実践的プログラムだ。

担当教員の萬羽郁子(ばんば・いくこ)氏はこう語る。

「いま学校の外にいて、教育に関わりたいという大人が、現場に入るきっかけをつくることが大切だと考えました。社会人の方が、実際に現場を知ることで新しい気づきを得られると思います。」

リカレント事業の理念は、単に教員不足を補うことにとどまらない。

社会人が学校で働く文化を根づかせること──それが萬羽氏ならびに事業の目指す構想の一つだ。

教育現場を「閉じた専門職の場」から「多様な大人が協働する学びの場」へと広げるために、大学は制度と教育設計の両面から取り組みを進めてきた。

PR塾:広報担当者が押さえておくべきポイント

- 社会課題をテーマとして扱う広報では、“理想”を語るより“仕組み”を描くことが共感の鍵になります。制度の設計意図や、現場での変化を具体的に描くことで、情報を得た人が「自分も関われるかもしれない」と思えるストーリーになります。

2:広報設計の工夫──「どう伝えれば動くか」を考える

社会的意義の高いプログラムであっても、その存在を必要とする層に直接届けるのは容易ではない。大学の公式サイトへの掲載やプレスリリースによる発信は信頼性が高い情報発信手段である一方、「目的を持って能動的に探す人」にしか届きにくいという課題がある。

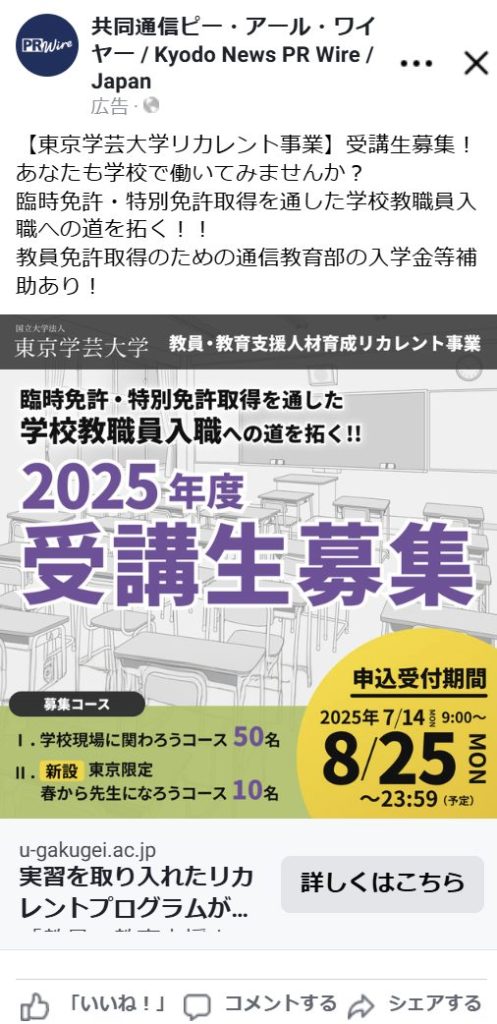

そこで東京学芸大学は、SNS広告を新たに導入した。

年齢は37歳~60歳の範囲、そのほか、地域や興味関心を設定して配信。

同時に、教職員自身もSNS上で情報を発信し、大学からの公式情報と、“顔が見える言葉”を掛け合わせた。

「広告を見た、と答える応募者も複数いらっしゃいました。教職員の発信と広告のどちら経由かを区別できないケースもありますが、届いた実感はありました」と、広報担当の山﨑氏は語る。

今回の方針は、「まず、広く知ってもらう」ことを目的に据えたシンプルな設計だった。

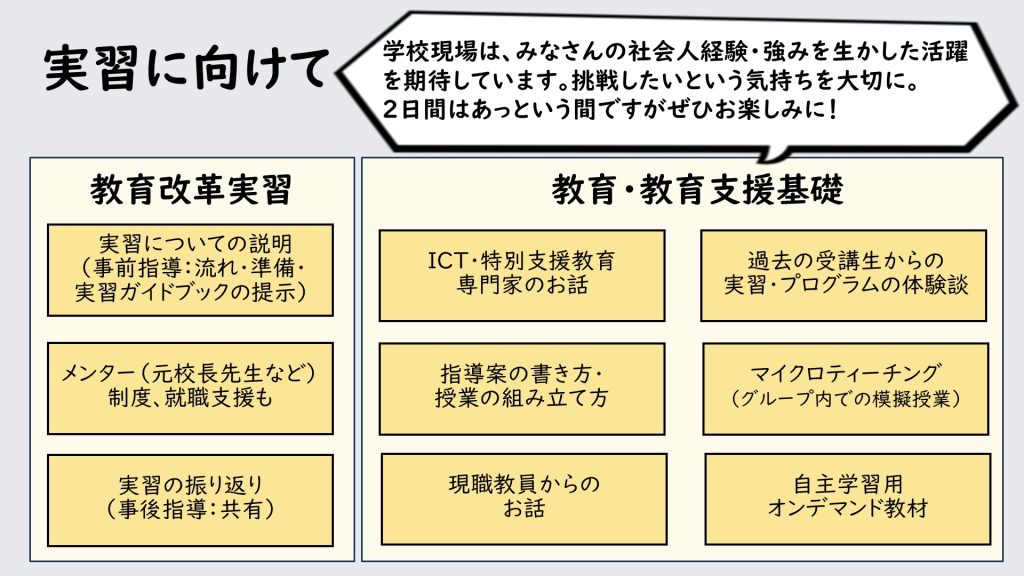

プレスリリース+SNS広告で入口を広げ、「LP(ランディングページ)=大学の公式ページ」で具体的な内容や応募手順を明示。過去の受講生の声や現場実習の様子をビジュアルで伝え、理念を語るよりも、受け手が「次に何をすればいいか」を自然にイメージできる構成を意識した。

広告のクリエイティブは、教室を背景に「受講生募集」や「入職への道を拓く」といった明快なメッセージを据えたシンプルな構成だった。

強調したのは理念ではなく、「いつ・どう申し込めるか・何ができるのか」といった具体的な情報。まず知ってもらうことを目的とした、分かりやすさ重視の設計である。

広報の設計では、応募をためらわせる要因を一つずつ取り除く工夫も重ねた。

受講希望者の多くが「家庭や仕事との両立が不安」「実習の流れが分からない」と感じていたため、大学公式ページでの広報素材では、“学びの流れ”や“受講後の動き”を具体的に見せるよう意識した。

説得するのではなく、安心して一歩を踏み出せるよう情報を整える——

そんな発想が今回の広報の根底にある。

PR塾:広報担当者が押さえておくべきポイント

- 広報の第一歩は、理念を語ることではなく「正確に、分かりやすく伝えること」です。

とくに新しい制度や取り組みを知らせる段階では、相手が“自分にも関係がある”と気づける言葉を選ぶことが大切です。 - 「まず知ってもらう」ことを目的に、複雑な説明よりもシンプルなメッセージを重ねていく。それが、最初の関心を生む“届く広報”の設計ポイントです。

3:成果と次への布石──積み重ねが生んだ手応えと気づき

募集期間中に、プレスリリースやSNS広告を活用していくことで、問い合わせ数・応募数はいずれも増加した。

特に首都圏在住の、50代、次いで40代からの応募が目立ったという。

ただし、応募経路を厳密に線引きすることは難しい。

SNS広告か、教職員によるSNSでの発信か、プレスリリースか——応募者自身が複数の接点に触れて行動しており、単線的な分析では実態を捉えきることは難しい。

山﨑氏はこう振り返る。

「SNSで知り、公式サイトで事業内容や修了生の声を確認し、面談に参加し教員の言葉で安心する。

そのように、応募者は複数の情報に段階的に触れて行動しています。

成果は、特定のチャネルではなく、その“連なり”全体で生まれているように感じました。」

この「情報の連なりで成果を読む」考え方は、次年度以降の広報にも引き継がれていく。

広報チームでは、応募者がどのような経路をたどって申し込んだのか、

どの接点が行動の後押しになったのかを意識して振り返っている。

単発の施策として終わらせず、次年度への改善につながる視点を共有している。

「毎年継続して広報を行うことで、積み重ねが効果になるのだと感じています」と山﨑氏。

一度きりの発信では届かなくても、丁寧に重ねるうちに“見えてくる人物像”がある。

広報は数字だけでなく、関係を育てていく仕事でもある。

大学としては今後、自治体連携や企業研修への応用も視野に入れている。

行政との協働は、スケジュールも意思決定も一朝一夕では進まない。

それでも、時間をかけて信頼を築きながら進める姿勢に、大学の誠実さがにじむ。

こうした歩みこそが、広報の原点にも通じている。

PR塾:広報担当者が押さえておくべきポイント

- 広報の成果は、すぐには見えません。

取り組みを重ねていくことで、少しずつ“傾向”や“手応え”が見えてきます。

数字を比べるよりも、積み重ねの中で“次に生かすヒント”を見つける。

広報とは、続けることで信頼を積み重ねていく仕事です。

結び

東京学芸大学リカレント事業の広報は、教員不足という社会課題を背景に、“理念を広める”のではなく、“行動を起こせる設計”で臨んだ。

そこには、「必要な人に確実に届くこと」を大切にする意志がある。

一度の発信で社会は変わらない。

けれど、誠実な発信を積み重ねることで、教育に関わる人が少しずつ増えていく。

その小さな変化の積み重ねが、やがて大きなうねりを生む。

広報とは、現実に寄り添いながら、行動を生む“場”をつくる仕事だ。

東京学芸大学の挑戦は、その原点を改めて教えてくれる。

文:金光成珠/汐留PR塾編集部 取材協力:東京学芸大学