弊社ではサービス向上のため、毎年プレス会員として登録中のメディアを対象にアンケートを実施しております。

今年は受信しているプレスリリースの確認方法やプレスリリースを詳しく読むかどうかをどこで判断しているのかなどをお聞きしました。

2024年11月に実施したアンケートの中から抜粋してメディアのニーズをご紹介します。

メディアが今、どのような情報を求めているのか、ぜひ今後のプレスリリース配信にご活用ください。

アンケートの概要

今回のアンケートの概要は以下の通りです。

調査目的

弊社プレス会員に向けて、サービスの利用状況や要望などを伺い、サービス向上のための参考資料とする。

調査期間

2024/11/19~2024/12/2

調査対象

弊社プレス会員(配信先メディア:2,400媒体)

調査方法

インターネット調査(弊社の全プレス会員にメール・FAXで調査依頼し、Webフォームに回答)

回収結果

有効回答数:330サンプル

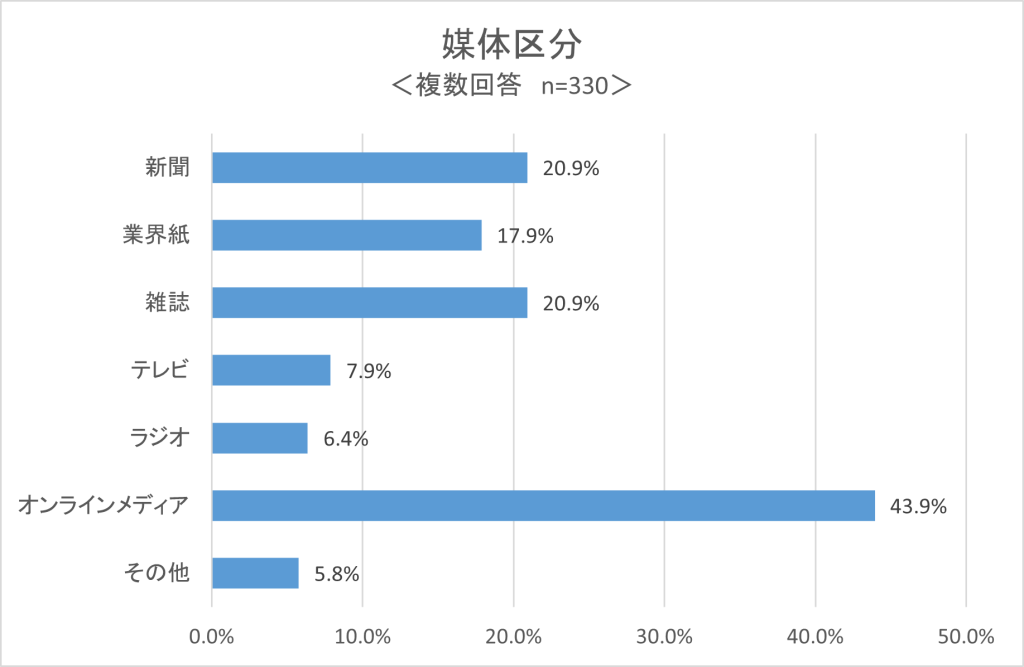

回答者の媒体区分は以下の通りでした。

プレスリリースを確認するタイミング

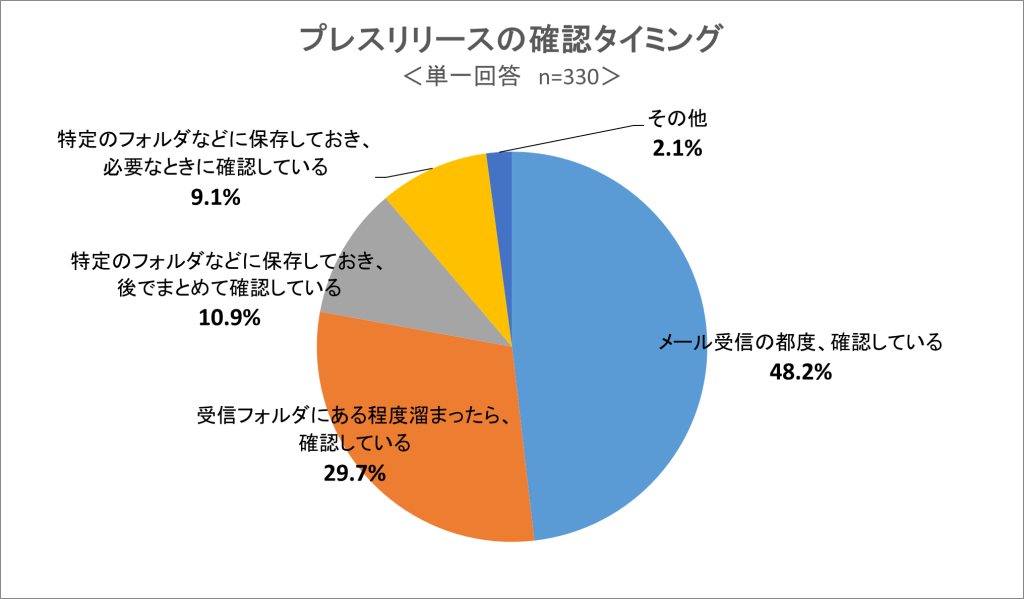

メール受信したプレスリリースについて、どのタイミングで開封・確認しているのかを伺いました。結果は以下の通りです。

- 「メールの都度、開封している」48.2%

- 「受信フォルダにある程度溜まったら、確認している」29.7%

- 「特定のフォルダなどに保存しておき、後でまとめて確認している」10.9%

- 「特定のフォルダなどに保存しておき、必要なときに確認している」9.1%

- 「その他」2.1%

メディア担当者がメールで受信したプレスリリースを確認するタイミングは「メールの都度、開封している」が約5割となりました。続いて「受信フォルダにある程度溜まったら確認している」が約3割でした。

プレスリリースが「いつ読まれるか」を知ることで、配信するタイミングや内容を事前に練ることができます。記者の目に留まりやすいプレスリリースは記事化される可能性が高まるため、プレスリリースの確認タイミングを把握しておくことをおすすめします。

約半数がメール受信の都度、確認

「メールの都度、開封している」(48.2%)という結果を見ると、記者は即時性を大事にしていることが伺えます。つまり受信した瞬間に見てもらえないと、記事化のチャンスを逃す可能性があると言えます。

またメディアには日々膨大な量のプレスリリースが届きます。そのため記者の目に留めてもらいやすい曜日や時間帯に送ることも非常に重要です。弊社の実施した別のアンケート結果によると、多くのプレスリリースは平日9時以降のビジネスアワーに配信されています。メディアが求めるタイミングでプレスリリース送信を行うことが、記事化への重要な一歩となります。

プレスリリースの配信タイミングの曜日や時間など、タイミングの詳細について以下の記事にまとめています。ご参照ください。

「プレスリリースの配信タイミングはいつ?最適な曜日と時間を決めて効果的に配信しよう」の記事を見る

後から確認する派も約半数

一方、「受信フォルダにある程度溜まったら確認している(29.7%)」、特定のフォルダなどに保存しておき「後でまとめて確認している(10.9%)」「必要なときに確認している(9.1%)」という後から確認する人たちも約半数見られます。

この場合、一度により多くのプレスリリースの中から選定されることになります。対策として、多数あるプレスリリースの中から埋もれず開封してもらえるよう、送付の件名を「シンプル&分かりやすく」することが大切です。

「件名」は、メールの件名(subject)のことです。後から確認するメディア記者は、メールの件名をチェックし、件名から中身を読むべきかの価値判断を行います。

具体的には「何を」「いつ」「どうしたのか」を意識し、件名を作成しましょう。

メールの件名について、以下の記事内で詳しく解説しています。あわせてご参照ください。

「リリースタイトル(見出し)よりも「メール件名」が重要」の記事を見る

またプレスリリースのタイトルも、件名同様重要なポイントになります。プレスリリースのタイトルは、何を伝えたいかを明確にし、内容を簡潔かつ端的に分かるように作成しましょう。

プレスリリースのタイトルのつけ方について以下の記事にて詳しく解説しています。ぜひご覧ください。

「記事になりやすいプレスリリースのタイトルのつけ方は?」の記事を見る

プレスリリースを詳しく読むかどうかを判断する際に【最も重視する点】は?

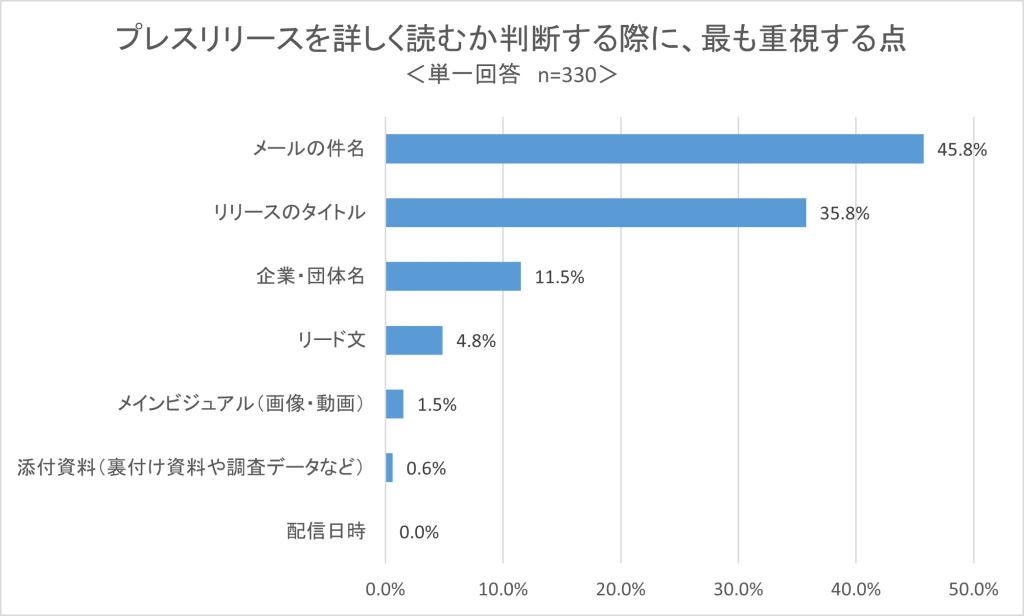

メールやFAXで受信したプレスリリースを「詳しく読み進めるか」どうかを判断する際に、どこを見て何をチェックしているのか、【最も重視する点】を伺いました。その結果、以下の点が上位に挙げられました。

- 「メールの件名」45.8%

- 「プレスリリースのタイトル」35.8%

- 「企業・団体名」11.5%

最も重要視されているのは「メールの件名」(45.8%)、続いて「プレスリリースのタイトル」(35.8%)、「企業・団体名」(11.5%)という結果になりました。

「開封されるかどうか」は “件名”と“タイトル”が重要

開封の判断基準の1位が「メールの件名」、2位が「プレスリリースのタイトル」という結果は、昨年までと同様です。

メール件名の質を高めることで開封率が上昇し、さらにプレスリリースのタイトルを工夫することで、記事化率がより上がるという状況は、今後も続いていくと考えられます。

メールの件名とプレスリリースのタイトルを最重要視し、作成するようにしましょう。

プレスリリースのタイトルでは、以下の点に気を付けて作成すると、記者の目に留まりやすいタイトルが作成できます。

- タイトルの文字数は30文字前後

- 誰向けの情報なのか

- 短く分かりやすく

- ニュースバリュー(報道価値)がある

- 数字・実績・新規性を入れる

プレスリリースのタイトルの基本的な作り方や、メディアにより好まれるタイトルの作成方法など、以下の記事で詳しく解説しています。ご参照ください。

「メディアに選ばれるプレスリリース!「見出しが立つ」タイトルとは?」の記事を見る

また件名やタイトルに関する自由回答として、以下のような意見が見られました。

2024年アンケート結果より

「件名に社名がきちんと明記されていることが良い」

「件名が長すぎると記事化を見送る」

「タイトルで開封判断をする」

「件名で内容が分かると助かる」

なお共同通信PRワイヤーの入稿フォームでは、タイトル(見出し)の文字制限は40字×10行(最大400字)に設定されています。プレスリリースを受け取った記者が読みやすいよう、「メディア視点」を重視して作られています。

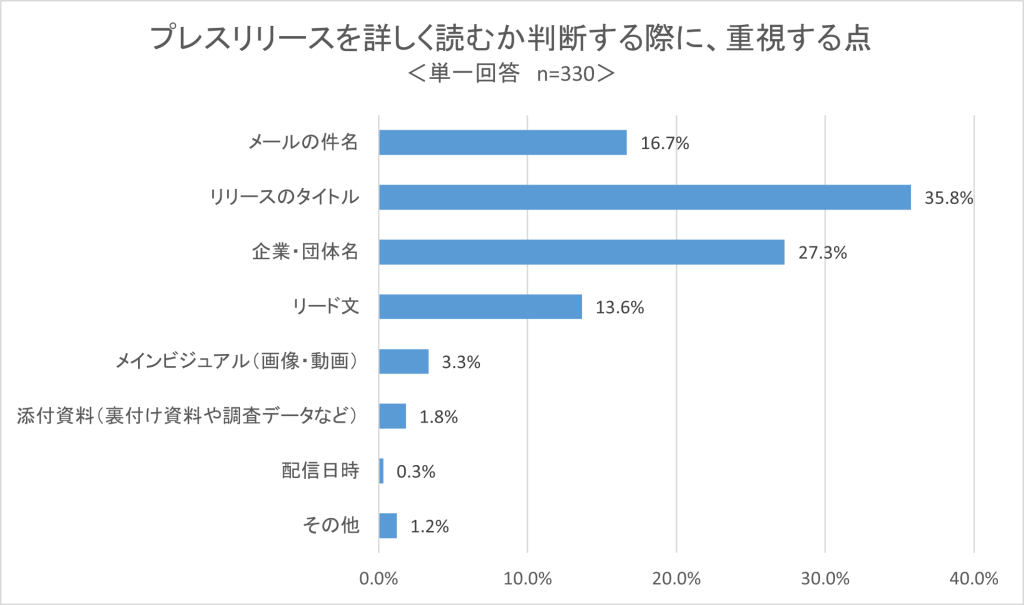

プレスリリースを詳しく読むかどうかを判断するために、【2番目に重視する点】は?

プレスリリースを詳しく読むかどうかを判断する際に【2番目に重視するもの】は何かを伺いました。その結果、以下の点が上位に挙げられました。

- 「プレスリリースのタイトル」35.8%

- 「企業・団体名」27.3%

- 「メールの件名」16.7%

- 「リード文」13.6%

最も多い回答は「プレスリリースのタイトル」(35.8%)、続いて「企業・団体名」(27.3%)、「メールの件名」(16.7%)、「リード文」(13.6%)という結果でした。

「企業・団体名」も重要

プレスリリースを詳しく読み進めるかどうかを判断するポイントは、「メールの件名」「プレスリリースのタイトル」に次いで「企業・団体名」も重視されていることが分かりました。つまり、メディア記者は「発信者は誰か?」を重視しているのです。

発信者である企業の概要やプロフィールは、プレスリリースの最後の方に記載します。企業としての知名度が高くない場合には、自社をアピールする文章を、この欄に分かりやすく丁寧に記載しておきましょう。

また、メディア記者に自社を認知してもらうためには、価値ある情報を繰り返し提供し、記憶に留めてもらうことが重要です。認知度が高まれば、プレスリリースのメール件名に記載された企業名を見た記者に、本文まで開いて閲覧しようと思ってもらえる可能性が高まります。

また本件に関する自由回答として、以下のような意見が見られました。

2024年アンケート結果より

「件名、企業名、人物名などがすぐ分かる表示にしてほしい」

「件名に社名がしっかり明記されている点が分かりやすく感じています」

「取材する際の担当者名をフルネームでしっかり明記してほしい」

繰り返しになりますが、プレスリリースからパブリシティにつなげるためには、各メディアに対し有益で価値のある情報を提供し続けることが重要です。

プレスリリースは同じ情報でも、切り口を変えた場合や、新情報が追加された内容であれば、何度も配信することが可能です。何度も配信することは、メディア記者の目に留まる機会が増え、その分アプローチへとつながります。

プレスリリースの切り口を変え複数回配信し、記事化の可能性を高めていきましょう。

プレスリリースの複数回配信については下記記事をご確認ください。

「同じプレスリリースを何度も出すのはNG?同じネタでも複数回配信できるテクニックを解説」の記事を見る

共同通信PRワイヤーでは、定額プランや複数配信プランなど、ニーズにあわせた多彩なプランをご用意しています。お気軽にお問い合わせください。

「入会に関するお問い合わせ」のページを見る

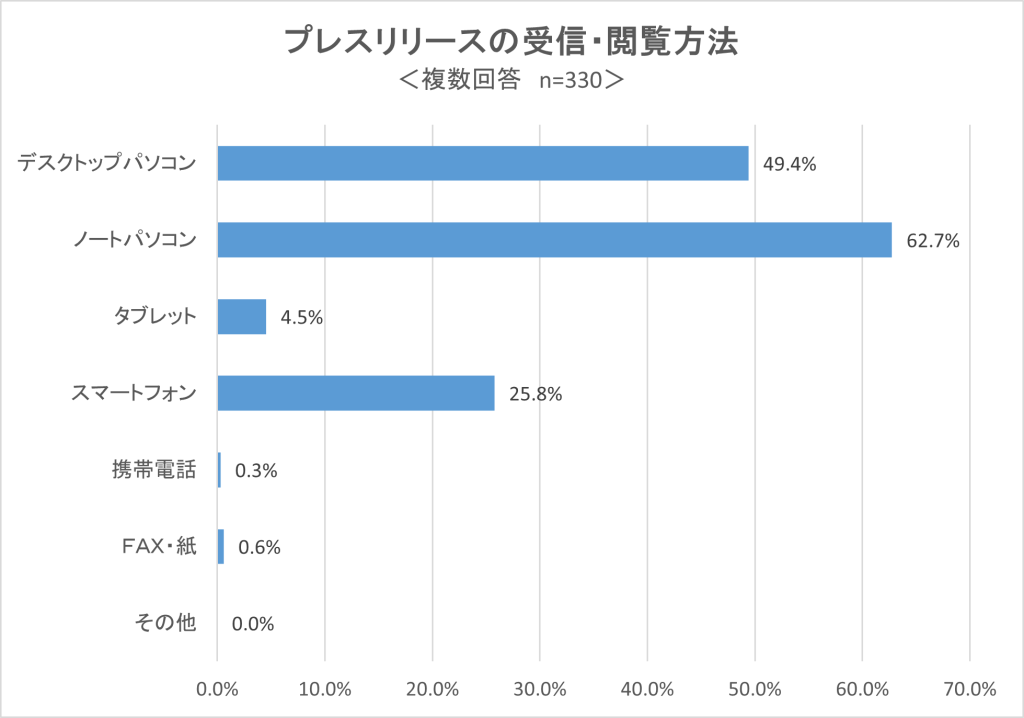

プレスリリースの受信・閲覧方法

プレスリリースの受信や閲覧方法について、普段閲覧している「端末デバイス」、および今後希望する「受信形式」について伺いました。

端末デバイス別

現在どの端末(デバイス)で弊社からのプレスリリースを受信・閲覧しているかを伺ったところ、上位3端末は以下のような結果でした。

- 「ノートパソコン」62.7%

- 「デスクトップパソコン」49.4%

- 「スマートフォン」25.8%

大多数のメディアが、パソコン、スマートフォンなどの電子デバイスで受信・閲覧しています。FAXや紙での閲覧は1%を下回る結果になりました。昨年アンケートと比較してみても、同じ結果となっています。この傾向は今後も続いていくことが予想されます。

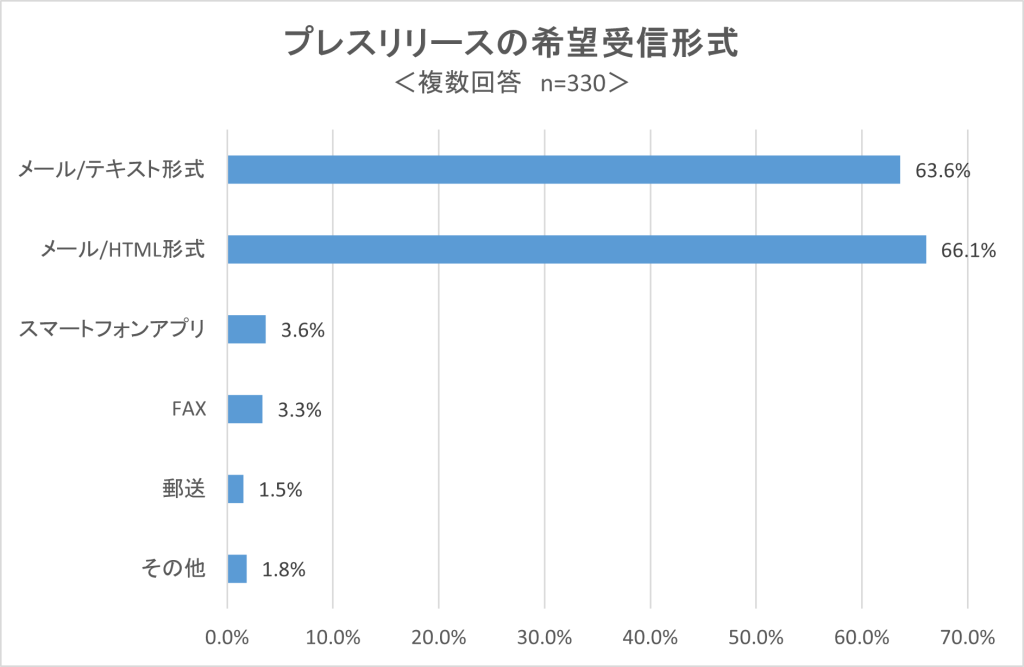

メディアが希望する受信形式

メールのテキスト形式・HTML形式、スマホアプリ、FAXなど、今後どのような形式での受信を希望しているかどうか、「受信形式」について伺いました。

- 「メール/HTML形式」66.1%

- 「メール/テキスト形式」63.6%

- 「スマートフォンアプリ」3.6%

最も希望される受信形式は「メール/HTML形式」(66.1%)となりました。

昨年のアンケートでは、「メール/テキスト形式」が「メール/HTML形式」を上回っていましたが、2024年は僅差ながら1位と2位が入れ替わる状況が見られました。

本文に図や画像の挿入ができるHTML形式は、プレスリリース内容の理解が視覚的にも早いため、好まれる傾向にあります。HTML形式のプレスリリースを送付する際は、図や画像、タイトルを利用し、どんな内容の情報であるのかを一目で分かるよう作成しましょう。またテキスト形式とHTML形式を合わせると、9割以上のメディアがメールでの受信形式を希望している状況が伺えます。FAXや郵送での受信希望はどちらも数パーセント以下という結果でした。

プレスリリースをメールで送付する場合は、以下の点に注意を払うようにしましょう。

- 件名には会社名と本文の内容を端的に記載する

- 本文は簡潔にまとめる

- 挨拶文はビジネスメールを意識する

- 末尾に必ず連絡先を記載

画像や資料などは、プレスリリースのPDFを添付すると、受信者が見やすく便利です。

プレスリリースをメールで送付する方法について、以下の記事にて詳しく解説しています。ご参照ください。

「例文あり!プレスリリースをメールで送る方法」の記事を見る

メディアのニーズに応え、業界No.1の記事化率を実現

共同通信PRワイヤーは、報道機関共同通信のグループ会社として発足し、配信サービス会社としては20年の歴史を誇ります。

メディアとの信頼関係は何十年にも渡り構築を続け、それを証するようにプレスリリースの記事化率は70%超え(※)、業界ナンバー1の記事化率をいただいております。

(※)共同通信PRワイヤーほか同業他社から配信されたプレスリリースの記事掲載率を外部機関に調査委託(国内配信が対象)。共同通信PRワイヤーの場合は2021年12月に配信された532本のプレスリリースを2022年2月28日まで追跡。プレスリリースの転載(提携メディア含む)は除外。調査対象は紙媒体およびWebメディア。

弊社は定期的に登録メディアアンケートやメルマガ配信などを行い、サービス品質の維持・向上に取り組んで参ります。

また今後もさらにメディアのニーズを把握し、記事化につながるプレスリリース配信をサポートできるよう努力し続けていきます。

共同通信PRワイヤーの「国内プレスリリース配信サービス」では、確実にメディアに届けるプレスリリース配信はもちろん、下記の充実したサポート内容にも定評をいただいております。

- 一度に平均1,500件に配信

- 50サイト以上の提携メディア掲載

- 共同通信グループによるメディアからの情報の信頼性

- メンテナンスされた最新のメディアリストを使用

- Webクリッピング、広告換算値レポートなどの機能が無料

- 有料の「新聞クリッピング・広告換算オプション」も用意

共同通信PRワイヤーの「プレスリリース配信サービス」の詳細は下記のページをご覧ください。

共同通信PRワイヤーのプレスリリース配信サービスについて詳しく見る

また過去のメディアアンケートをご覧になりたい方は、以下をご参照ください。