新サービスの発表・開始をする際は、プレスリリースの配信が効果的です。

本記事ではBtoB向けに、新サービスの発表・開始を行う企業のプレスリリースを、事例挙げながら詳しく解説していきます。

また下記に新サービスの発表のプレスリリースのテンプレートを用意しました。ダウンロードしてご利用ください。

目次

新サービスのプレスリリースの構成

プレスリリースとは、新サービスの開始や発表など、企業の伝えたい最新情報やニュースを社会に知らせる公式文書です。

ステークホルダー(利害関係者)やメディアに向けて発表し、記事として取り上げてもらうことで、新サービスの訴求や企業イメージの向上などの効果が期待できます。そのため多くの企業が新サービスの発表・開始のプレスリリースを行っています。

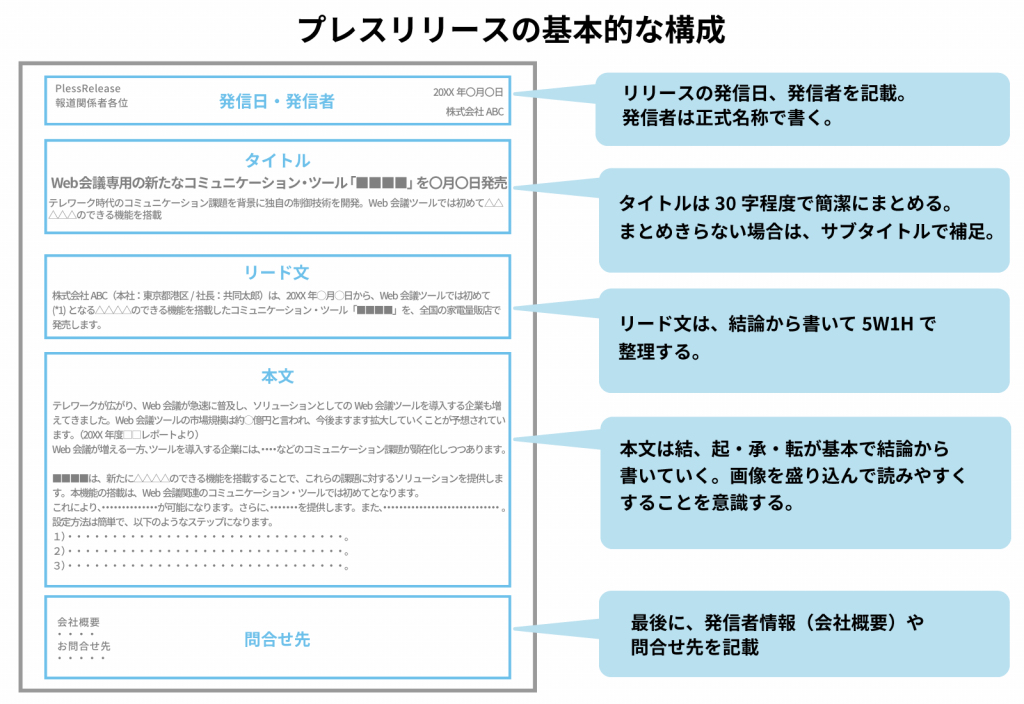

プレスリリースには、書き方に基本的なルールがあります。新サービスのプレスリリースは、以下のように構成されています。

- 発信日・発信者(正式名称)

- タイトル

- リード文

- 本文

- 新サービスの概要

- 問い合わせ先

上記の項目で新サービスのプレスリリースを作成すると、基本となるプレスリリースが完成します。プレスリリースを作成する際は、この構成を守って作成しましょう。

プレスリリースの構成や基本の型について、以下の記事に詳しくまとめてあります。ご参照ください。

「プレスリリースの構成とは?基本構成と注意するポイントも合わせて解説!」の記事を見る

新サービスのプレスリリースの作成ポイント

新サービスの発表・開始のプレスリリースの書き方には、以下の4つのポイントがあります。それぞれ説明していきます。

タイトルはサービス名・サービス開始日・特徴を入れて作成

新サービスのプレスリリースでは、タイトルに「新サービス名」「特徴要約」「サービス開始日」を含めて作りましょう。余裕があれば「最大の特徴」「開発の背景(なぜ今そのサービスが必要なのか)」などの情報もあればよりベターです。例えば次のような文章になります。

△△△△を搭載し消費電力を約〇%削減した物流向け「■■■■」を開発

エネルギー価格高騰による節電需要を背景に、〇月〇日からレンタルサービス開始

タイトルは、プレスリリースを本文まで読み進めるかどうかの判断をする重要な箇所です。サブタイトルも使用しながら30字程度から50字以内に収め、パッと見て理解できるタイトルを目指しましょう。

タイトルのつけ方について以下の記事にて詳しく解説しています。ぜひご覧ください。

「記事になりやすいプレスリリースのタイトルのつけ方は?」の記事を見る

リード文は5W1Hで作成し簡潔に

リード文は、タイトルの次に目に入る項目です。タイトル・サブタイトルの内容を改めて5W1H(誰が、何を、いつ、どこで、なぜ、どのように)で整理し、作成します。

新サービスのプレスリリースでは、「新サービス名」「新サービス開始日」を含め、本文を簡潔に要約するイメージで記載しましょう。例えば次のような文章になります。

株式会社ABC(本社:東京都港区/社長:共同太郎)は、世界的なエネルギー価格高騰による節電の重要性の高まりを背景に、消費電力を約〇%削減*した物流向けの■■■■を開発し、20XX年〇月〇日から全国のABCシステム社を通じてレンタルサービスを開始します。 (*当社従来製品比)

なお数字を記載する場合は、できる限り数字の根拠を提示しましょう。「いつの当社調べ」「いつの第三者調べ」のように時を示すことができると、より信ぴょう性が増すリリースになります。

リード文について、以下の記事内で詳しく解説しています。ご参照ください。

「プレスリリースはリード文が勝負!記事化につながる書き方」の記事を見る

本文は新サービスの開発背景を説明

本文は結論から記載し、その後、起(背景)→承(本題)→転(展開)のイメージで作成します。

新サービスのプレスリリースでは、「なぜ今そのサービスが必要なのか」といった開発の背景や、「誰にどんなメリットをもたらすのか」という意義も記載できると、読み手に伝わりやすい本文となります。

加えて公表できるデータがあれば、データを添えて作成を。引用データである場合は、出典を明記しましょう。例えば次のような文章になります。

昨年秋口以降、世界経済の急回復にともない、エネルギー需要が増大したことにより、石油天然ガス等のエネルギー価格が高騰しています。昨年10月に60米ドルまで急騰したのち、11月は30米ドル半ばを推移し、12月以降は40米ドルを超えて推移しています。(20XX年度□□レポートより)

社会生活においてさまざまな課題が浮き彫りになる中、節電も重要なテーマの一つになっており、物流業界においてもその取り組みが検討されています。

■■■■はこうした節電需要を背景に開発したもので、△△△△を搭載することで約〇%の消費電力を削減できます。

また新サービスの「最大の特徴」や「メリット」などは、箇条書きなどで工夫しながら分かりやすく説明します。「社内用語や業界用語、横文字等は極力使用しない」「一文の文字数は極力少なくする」ことにも注意を払い、作成しましょう。例えば次のような文章になります。

△△△△は・・・・が最大の特徴で、全国の配送センター、物流倉庫、トラックターミナルなどさまざまな物流シーンでの省エネ化に貢献します。

これにより、・・・・が可能になります。さらに、・・・・を提供します。具体的には、以下のようなメリットがあります。

1)・・・・・・・・・・・・・。

2)・・・・・・・・・・・・・。

3)・・・・・・・・・・・・・。

本文の書き方について、以下の記事に詳しくまとめています。本文執筆前にぜひご一読ください。

【初心者必見】記事になりやすいプレスリリース本文の書き方」の記事を見る

引用について、下記の記事に詳しくまとめてあります。あわせてご確認ください。

「プレスリリースはどこまで引用OK?広報とメディアが知りたい引用と著作権のルール」の記事を見る

「会社概要」「問い合わせ先」は必ず記載

「会社概要」と「問い合わせ先」があることで、プレスリリースの信頼性が向上します。リリースの末尾に必ず明記しましょう。関連する企業の情報もあればあわせて記載しておきます。

「問い合わせ先」では、担当者名と電話番号、メールアドレスを記載します。連絡手段は多い方が歓迎されます。

またできる限り、担当者を2名体制にしましょう。担当者を複数人置いておくことで、どちらかが不在の場合でも記者からの連絡を逃すことなく対応できます。

プレスリリースの問い合わせ先の書き方について、以下の記事が参考になります。ぜひご覧ください。

「実は記事化を左右する!プレスリリースに問い合わせ先を必ず書こう」の記事を見る

新サービスのプレスリリースでの注意点

新サービスの発表・開始のプレスリリースを作成する際の注意点に、以下の項目があります。それぞれ説明していきます。

画像は必須で挿入を

プレスリリースでは画像の掲載がない場合、メディアに記事化してもらう可能性が低くなる場合があります。

新サービスのプレスリリースでは、サービス内容が分かる画像を挿入しましょう。

掲載する画像はできるだけ解像度の高いものが望ましく、印刷物の使用を考慮すると350〜600dpi、サイズは5MB以内の画像を掲載しましょう。メイン画像のほかサブ画像も用意し、本文内に適宜挿入すると、よりサービスの内容が伝わりやすくなるためおすすめです。

プレスリリース内に挿入する画像について、以下の記事に詳しくまとめています。あわせてご参照ください。

「プレスリリースに画像は必須?記事化を目指すならしっかり画像を用意しよう」の記事を見る

初年度売上目標の記載を

新サービスにおける初年度売り上げ目標の開示が可能であれば、記載しましょう。

初年度売上目標などの数値は、特に経済部記者が欲する情報です。具体的な数字があると、市場性も伝わります。数値でインパクトを与えることも可能です。プレスリリースの記事化を後押しするためにも、可能な範囲で明記すると良いでしょう。

また新サービスに関わるイベントや告知などがあれば、本文内で記載しておきます。例えば次のような文章になります。

■■■■はABCシステム社のウェブサイト上でレンタルを受け付けます。レンタル価格は〇〇円(税込)で、初年度は売上〇〇万円を計画しています。

なお、当社は■■■■を、20XX年〇月〇日から〇日まで、東京都江東区の〇〇〇で開催される「□□技術展」(展示会WebサイトURL:https://XXXX)に出展します。

新サービスの概要は分かりやすく

新サービスのプレスリリースでは、本文の下など分かりやすい場所に、新サービスの概要を記載しましょう。

概要のポイントとしては、本文で記載した内容を改めて箇条書きや表で整理し、読み手が読みやすいよう工夫します。

また商標登録や特許等の表示が必要な場合は、あわせて記載しておきましょう。例えば次のような文章になります。

■■■■■の概要

・製品名及びサービス名:

・サービス内容および特徴:

・レンタル受付方法:

・製品スペック:

・製品・サービスサイトURL:http://XXXXXXXXXX

・価格:

・サービス開始日:

・初年度売上目標:YYYYYY円

※○○○○○®は、△△△△△社の登録商標です。

新サービスのプレスリリースの配信タイミング

新サービスの発表・開始のプレスリリースは、「情報解禁日」を決めて配信します。

情報解禁日とは、企業や組織内の未公開情報を公に発表する日のことです。この日にあわせて新サービスのプレスリリースを配信します。

配信の目安は、サービス開始の「一週間前〜前日」です。配信のタイミングが早すぎる場合、記者や生活者に忘れられてしまう懸念もあります。またサービス開始後に発表のリリースを配信しても、ニュース性が損なわれてしまい無意味なものになってしまいます。自社の公式サイトやSNSも、原則としてすべて情報解禁日時以降に公開しましょう。

情報解禁日前の配信はおすすめしません。もし情報解禁日前に一部メディアが報道してしまうと、他メディアは掲載を見送ります。メディアとの信頼関係は喪失するでしょう。

さらに社内だけでなく取引先やメディアに混乱を招き、企業としての信用は失墜します。社内調整をしっかり行い、情報解禁日は必ず守るようにしましょう。

例外として、新サービス開始前にリリース配信をすることもあります。

例えば開始予告を期待感を持たせて告知する「ティーザー広告」の配信とあわせたタイミングでのリリース配信です。この場合はPRとマーケティング、各部署で連携し、適切なタイミングを見計らいリリース配信を行いましょう。

新サービスのプレスリリースを配信するメリット

新サービスの開始・発表のプレスリリースを配信するメリットは、以下の3点があります。

- メディアに記事化されることで新規層の獲得に

- リリースを介して企業ブランドや企業理念を訴求

- 他社との差別化

まずはメディアに記事化されることで、新規ユーザーや新規企業の獲得につながります。SNSで拡散され話題になれば、より効率の良い告知にもなります。

また新サービスのプレスリリースでは、本文で紹介したようにリリース内に開発の背景を記載します。開発ストーリーを通して、企業の理念や社会に対する思いなど、企業メッセージが伝わることにより、リリースを介して企業ブランドや企業理念を訴求できるでしょう。

さらに新サービスのプレスリリース配信は、他社との差別化にもつながります。新サービスの発表は、同業他社との違いを示す良い機会です。リリースを配信し、他社との違いを表現するツールとしても利用しましょう。

新サービスのプレスリリースの事例を確認

実際に配信されている新サービス発表のプレスリリースの配信事例を確かめてみましょう。

共同通信PRワイヤー国内配信サービス「新着のプレスリリース」から、「新サービスのプレスリリース」関連のプレスリリースを配信している4社をご紹介します。

■「Universal 勤次郎〈健康経営〉」に健康経営Ⓡをサポートする2種の新機能を追加

厚生労働省の「疲労蓄積度自己診断チェックリスト」に対応

■ラジオ広告効果を体感! 運用型ラジオCM広告「CMドクター

業界初(自社調べ)の新サービス<運用型>のラジオCM広告サービスのお知らせ

■電通と日鉄興和不動産、生活者と住宅・家電・消費財メーカー各社をつなぐ プロジェクト、HAUS UPDATAを始動

第一弾の実証事業で個々人の状況・ライフスタイルに合わせた暮らしのアップデートを支援

■新事業「人材支援プレミアムサービス」を4/8(月)より開始

大手人材サービス提供事業者6社との連携により、企業の人手不足解消を強力に支援

さらに他社のプレスリリースをご覧になりたい方は、共同通信PRワイヤー国内配信サービス「新着のプレスリリース」よりご確認いただくことができます。ぜひご覧ください。

新サービスのプレスリリースを配信しBtoB戦略の拡大を狙おう

新サービス発表のプレスリリース配信は、企業の理念や社会への思いなど、企業メッセージを伝えるよい機会となり、他社との差別化にもつながります。新サービスの発表・開始のプレスリリースを配信し、BtoB戦略の拡大ツールとして活用しましょう。

プレスリリースの作成が初めての方でも、以下のテンプレートを使用すれば新サービスの発表・開始のプレスリリースの作成が可能です。

テンプレートはダウンロードして利用いただけます。ぜひご活用ください。