埼玉県主要都市部の地下の軟弱層の分布を3次元で可視化

都市域の地質地盤図「埼玉県南東部」を公開

ポイント

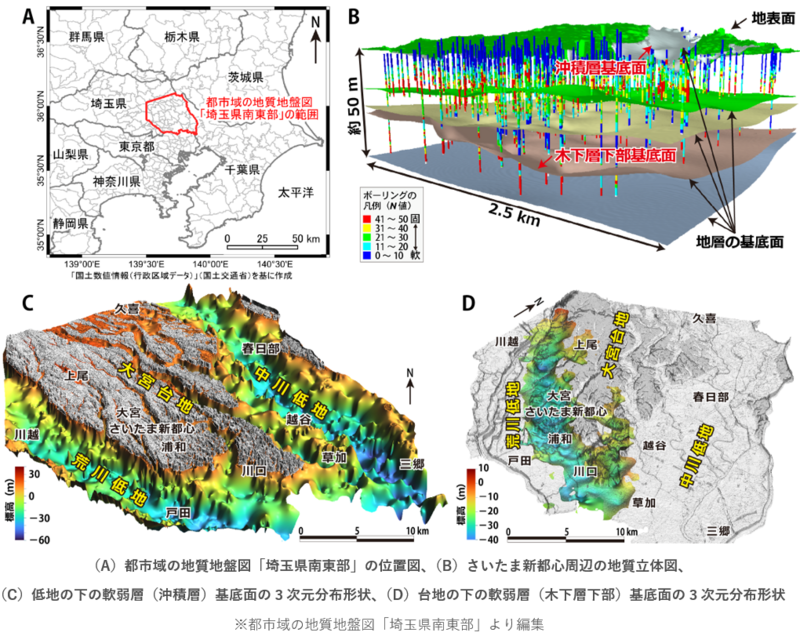

・ 1万地点以上の調査データをもとに埼玉県南東部の地下地質構造を3次元で可視化

・ さいたま新都心をはじめとする埼玉県主要都市部の地下の軟弱層分布が明らかに

・ ハザードマップ作成や都市インフラ整備等での活用に期待

国立研究開発法人 産業技術総合研究所(以下「産総研」という)は、埼玉県南東部の地下地質構造を3次元で詳細に可視化する都市域の地質地盤図「埼玉県南東部」を公開しました。埼玉県南東部は、首都東京に隣接し、都市化が著しい地域であり、さいたま新都心を擁する行政的にも商業的にも重要な地域です。いつ起きてもおかしくないとされる首都直下地震において、大きな被害が想定される地域でもあります。

産総研は、埼玉県環境科学国際センターの協力のもと、1万地点以上に及ぶボーリング調査データの解析により、埼玉県南東部の地下数十メートルまでの地質構造を可視化しました。その結果、低地の地下に、昔の谷を埋めるように分布する軟弱な沖積層の3次元分布形状を詳細に描き出すことができました。また一般に地盤が良いとされる台地の地下にも沖積層に似た軟弱な地層が分布することが明らかになりました。軟弱層は地震の揺れを増幅させたり、地盤沈下の原因にもなったりします。このような地層の3次元分布形状を示した地質地盤図は、ハザードマップ作成や都市計画、土木・建築にかかる設計等への活用が期待されます。

埼玉県南東部の低地には沖積層と呼ばれる軟弱な地層が分布します。沖積層は、最終氷期(最盛期は約2万年前)に形成された谷地形を埋めるように分布することが従来から知られていましたが、今回大量のボーリング調査データの解析により、この沖積層の3次元の分布形状を詳細に描き出すことができました。地盤の強度を示すN値を用いて地域ごとの沖積層の特性をみると、荒川低地の沖積層は泥層を主体としながらも砂層をやや多く含む傾向があり(図1A)、深度30 mまでの平均N値は10前後が多いことがわかりました(図1B)。一方で中川低地では泥層が卓越し、深度30 mまでの平均N値は5以下(多くは3以下)で、極めて軟弱な地盤からなることが明らかになりました(図1B)。

一般に低地に比べて台地は地盤が良いとされますが、今回大量のボーリング調査データの解析により、荒川低地と中川低地に挟まれた大宮台地の地下にも軟弱層(木下層下部)を見いだし、この軟弱層についても詳細な3次元の分布形状を描き出すことができました。大宮台地の地下の軟弱層は、沖積層が埋積する谷よりも古い、約14万年前の氷期に形成された谷を埋めるように分布しています。台地の地下に軟弱層が厚く分布するさいたま市浦和区付近では、台地でありながら深度30 mまでの平均N値が10前後と、荒川低地とあまり変わらない値を示すことが明らかになりました(図1B)。

下線部は【用語解説】参照

メンバー

米岡 佳弥(産総研 地質情報研究部門 情報地質研究グループ 研究員)

野々垣 進(産総研 地質情報研究部門 情報地質研究グループ 上級主任研究員)

中澤 努(産総研 地質情報研究部門 情報地質研究グループ 研究グループ付)

小松原 純子(産総研 地質情報研究部門 研究部門付)

入手先

本地質地盤図は、産総研地質調査総合センターのウェブサイト「都市域の地質地盤図」から閲覧できます(https://gbank.gsj.jp/urbangeol/)。

用語解説

都市域の地質地盤図

ボーリングデータ等をもとに都市域の地下の地層の分布を3次元解析することによって作成した地質図のシリーズ。地層の3次元の分布形態を平面図・断面図・立体図で表示したり、解析に使用したボーリングデータを閲覧したりすることができる。これまでに都市域の地質地盤図は、首都圏を中心に「東京都区部」「千葉県北部地域」が公開され、「埼玉県南東部」はシリーズ3作目となる。

低地

河川沿いや沿岸域に発達する標高の低い平坦な土地。河川や沿岸域の堆積作用により形成される。埼玉県南東部では、中川・古利根川沿いに発達する「中川低地」、荒川沿いに発達する「荒川低地」のほか、台地を開析する小河川沿いにも狭い低地(谷底低地)が発達する。

沖積層

最終氷期最盛期(約2万年前)以降に河川沿いや沿岸域に堆積した地層。新しい時代に形成された地層で、水分も多く含むため、軟らかいことが多い。沖積層は低地の地盤を構成し、東京下町から埼玉県南東部の低地の地下には、最終氷期に形成された深い谷を埋めて沖積層が厚く分布している。

台地

地盤の隆起あるいは海面の低下により河川の侵食(下刻)がすすみ、河川沿いの低地よりも高くなった平坦な地形を指す。段丘ともいう。埼玉県南東部では、さいたま市域を中心に「大宮台地」が発達している。低地よりも古い時代の地層で構成され、大宮台地は主に10万年前よりも古い時代の地層により構成されている。

最終氷期

約70万年前以降の地球は、およそ10万年のサイクルで氷期(氷河期)と温暖な間氷期(氷期の間の意)を繰り返していた。一番新しい氷河期は11.5万~1.17万年前であり、最終氷期と呼ばれる。最終氷期の最盛期は約2万年前とされ、氷床の発達により地球上の海水が減少し、海面は現在よりも120~130 mも低かった。そのため河川の侵食により各地に深い谷が形成された。

N値

地盤の強度等を調べる標準貫入試験の値。63.5 kgのおもり(ドライブハンマー)を76 cmの高さから落として、地面に垂直に立てたロッドの頭をたたき、ロッドの先端に付けたサンプラーが地盤に30 cm貫入するのに必要なおもりの落下回数をN値として表す。N値が大きいほど固い地盤、小さいほど軟らかい地盤を示す。新しい時代の泥層はN値が小さい(軟らかい)ことが多く、それに比べて砂層や礫層はN値が大きい(固い)傾向にある。

木下(きおろし)層

関東平野に分布する、12万〜13万年前頃の温暖期(間氷期)に堆積した主に海成層からなる地層。千葉県印西市木下で模式的に観察できることから「木下層」と呼ばれる。木下層は下部と上部に分けることができ、上部は関東平野に広く分布するが、下部は昔の谷を埋めるように局所的に分布することが知られる。この木下層下部が軟弱な泥層からなることが多い。

関連記事

ついに完成!東京都心部の3次元地質地盤図(産総研プレス 2021年5月21日 )

千葉県北部地域の地下の地質構造を3次元で可視化(産総研プレス 2018年3月29日 )

プレスリリースURL

https://www.aist.go.jp/aist_j/press_release/pr2025/pr20250424/pr20250424.html

本プレスリリースは発表元が入力した原稿をそのまま掲載しております。また、プレスリリースへのお問い合わせは発表元に直接お願いいたします。

このプレスリリースには、報道機関向けの情報があります。

プレス会員登録を行うと、広報担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など、報道機関だけに公開する情報が閲覧できるようになります。

このプレスリリースを配信した企業・団体

- 名称 国立研究開発法人産業技術総合研究所

- 所在地 茨城県

- 業種 政府・官公庁

- URL https://www.aist.go.jp/

過去に配信したプレスリリース

ダイヤモンドデバイス用の大面積ウエハー実現に向けた新手法

2/2 14:00

素早く手軽に操作できる多段階調光ブラインドを開発

1/27 14:00

茨城県北部、棚倉断層帯沿いの新たな地質図を刊行

1/26 14:00

わずか2塩基でRNA切断を触媒する世界最小DNA酵素

1/21 14:00

AIが導くカーボンナノチューブ分散プロセスの最適化

1/21 14:00

膵がんの免疫回避能力を糖鎖でコントロール

1/13 14:00

シナプスの機能をナノサイズの磁気メモリスタで模倣

1/9 16:00

北海道太平洋沿岸地域で繰り返してきた多様な津波

1/7 14:00

マイクロマシンを用いて生体内に望みのパターンで細胞を配置

2025/12/23

建設機械の使いやすさを効率的に改善

2025/12/10

使用済タイヤを化成品原料に

2025/12/4

深海における海山間の生態系のつながりを明らかに

2025/11/27