異なるアモルファス材料系に意外な共通点

~酸化物にも密なランダム原子配列~

異なるアモルファス材料系に意外な共通点 ~酸化物にも密なランダム原子配列~

詳しくは早稲田大学ウェブサイトをご確認ください。

| 【発表のポイント】 ● 「イオン結合で形成される金属酸化物と金属結合で形成される合金は異なる原子配列を持つ」という、これまでの材料構造の常識を覆す発見を行いました。 ● 具体的には、ガラスのように原子が不規則に並んだアモルファス状態において、性質も結合の仕方も異なる金属酸化物と合金が、実は似た原子配列をしていることを、これまで理論的に予想されていましたが、世界で初めて実験で確認しました。 ● 具体的には、アモルファス酸化ハフニウムの中で、ハフニウム原子が、ランダムでありながら密に詰まったパチンコ玉のような構造をとっていることを明らかにしました。 ● この発見により、複雑に見えるアモルファス材料の構造を、よりシンプルに理解できるようになります。また、これまで別々に研究されていたアモルファス金属酸化物※1とアモルファス合金※2の知見を組み合わせることで、新しい材料設計や技術開発への応用が期待されます。 |

結合の性質が全く異なるアモルファス金属酸化物とアモルファス合金は、従来、別物であると考えられてきました。しかし近年、ランダム稠密充填構造※3という共通の性質を持つことが理論的に予想されました。今回、早稲田大学の平田秋彦(ひらたあきひこ)教授と産業技術総合研究所の西尾憲吾(にしおけんご)主任研究員らの研究グループは、原子レベルでの観察が可能な先端観測技術と原子座標データ解析法を駆使し、アモルファス金属酸化物中に、アモルファス合金に類似した原子のランダム稠密充填配列が存在することを世界で初めて実験的に示しました。今回の発見は、異なるアモルファス構造※4の統一的な理解を進めるとともに、新たな材料開発に繋がる成果として期待されます。

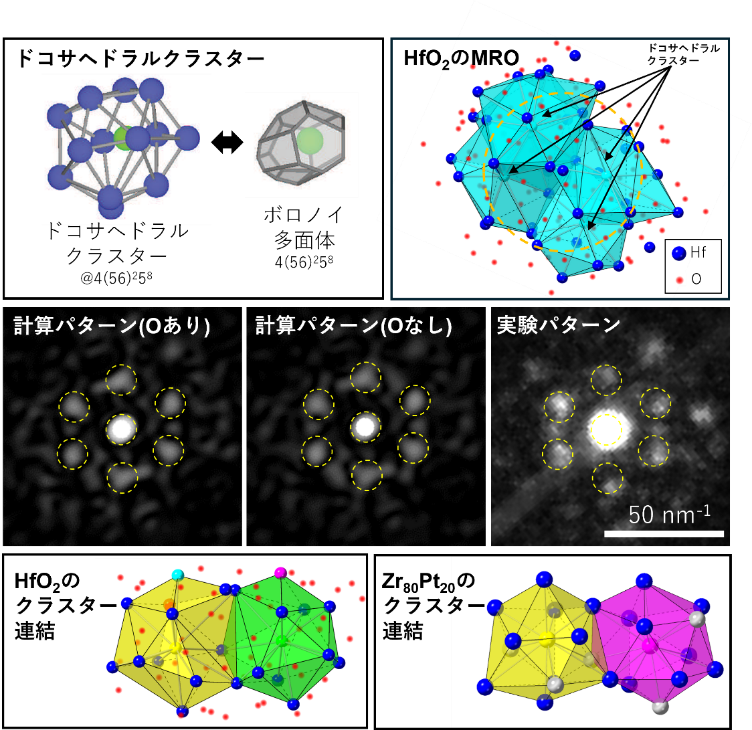

図1 HfO2アモルファス金属酸化物中で観察されたドコサヘドラルクラスターから成る局所原子配列。

キーワード:

アモルファス構造、ランダム稠密充填構造、アモルファス金属酸化物、アモルファス合金、ドコサヘドラルクラスター、オングストロームビーム電子回折、多面体コード

(1)これまでの研究で分かっていたこと

一見無関係に見える現象が同じ原理で説明できると、複雑な世界をよりシンプルに理解できるようになります。こうした共通原理の発見は、科学の目的のひとつです。

金属結合で作られるアモルファス合金では原子は硬いパチンコ球のように振る舞うため、その構造はパチンコ玉がランダムに密集してできた構造(「ランダム稠密充填構造」)に似ていることが知られています。一方、陽イオンの金属が陰イオンの酸素に囲まれた構造を持つアモルファス金属酸化物は、これまでアモルファス合金とは全く異なる構造を持つと考えられてきました。しかし近年、産業技術総合研究所の西尾憲吾(にしおけんご)主任研究員らによる第一原理分子動力学法を用いた理論的予測により、アモルファス金属酸化物中の金属イオンの配列が、アモルファス合金と同様にランダム稠密充填である可能性が示されました(2013年9月30日 産総研プレス発表)。また、ランダム稠密充填には「ドコサヘドラルクラスター※5」と呼ばれる、22面体を基本とする構造が多く含まれており、これが金属のアモルファス化を難しくしている要因である可能性も指摘されています。

しかし、アモルファス構造中の金属イオンの配列を直接観測するのは困難であるため、アモルファス金属酸化物とアモルファス合金が似た原子配列をしているという理論予測は、これまで実験的に検証されていませんでした。

(2)新たに実現しようとしたこと、明らかになったこと

異なるアモルファス材料系を統一的に理解することを目指し、今回、早稲田大学の平田秋彦(ひらたあきひこ)教授と産業技術総合研究所の西尾憲吾(にしおけんご)主任研究員らの研究グループは、原子レベルでの巧みな観察手法と解析手法を用いて、アモルファス金属酸化物中の金属イオン配列が実際に「ランダム稠密充填」になっているのか、実験で確かめました。

研究の対象としたのは、アモルファス金属酸化物の一種であるハフニウム酸化物(HfO2)とアモルファス合金の一種であるジルコニウム白金合金(Zr80Pt20)です。HfO2は、電子部品やエネルギー材料に使われる重要な材料であり、その原子の並びを解明することは産業的にも価値があります。研究グループは、アモルファス物質の局所構造を調べる先端的な手法を用い、1ナノメートル程度の小さい領域を詳しく調べました。具体的には、「オングストロームビーム電子回折(ABED)※6」と「多面体コード※7」いう手法を用いました。ABED法は、極微細な電子ビームを試料に当て、散乱された電子のパターンから原子の配置を読み解く技術です。ハフニウム元素(Hf)と酸素元素(O)の電子線散乱能※8の大きな違いを利用し、Hf元素のみの局所的な配列の観測に成功しました(図1に示すように、O元素をモデル構造に含む場合と含まない場合で、得られる計算パターンはほとんど変わらない)。一方、多面体コード法は、分子動力学法などを用いて作った構造モデルの原子座標データを解析する手法で、これにより、「ドコサヘドラルクラスター」がアモルファスHfO2とZr80Pt20の主な構造単位であると予測しました。ドコサヘドラルクラスターは「ランダム稠密充填」と呼ばれる構造の特徴です。

ABED法による観察結果が、多面体コード法とABEDシミュレーションによる予測と一致したことから、アモルファスHfO2中の金属イオンが、アモルファスZr80Pt20と同じドコサヘドラルクラスター構造をとっていることを世界で初めて実験的に示しました。さらに、HfO2中の金属イオンの配列と、Zr80Pt20のより広がった構造が驚くほど似ていることも突き止めました。図1に示すように、両者ともドコサヘドラルクラスターを基本単位とし、それらが互いに繋がりあって中距離秩序構造(MRO)を作っています。

これらの発見により、これまで別物とされてきたアモルファス金属酸化物とアモルファス合金が、実は共通の骨組みを持つことがわかりました。すなわち、複雑なアモルファス構造をよりシンプルに理解できるようになったわけです。また、異なる材料系で得られた知見の相互活用が可能になったため、アモルファス材料研究の新たな展開が期待されます。例えば、アモルファス合金中のドコサヘドラルクラスターを取り除く方法が分かれば、金属酸化物をアモルファス化することも容易になるかもしれません。

(3)研究の波及効果や社会的影響

・アモルファス金属酸化物とアモルファス合金は従来別々に研究されてきましたが、両者に共通する構造的特徴が確認されたことから、複雑な構造をシンプルに理解できるようになりました。また、異なる材料系で得られた知見の相互活用が可能になったため、アモルファス材料研究の新たな展開が期待されます。

・ランダム稠密充填配列を代表する「ドコサヘドラルクラスター(22面体)」という共通の局所構造の存在により、アモルファス化のしやすさ・しにくさの要因解明が進み、アモルファス材料の製造プロセスの最適化や新規アモルファス材料の発見につながる可能性があります。

・今回の研究では、ハフニウムと酸素の原子番号の違いを利用し、金属イオンだけを選択的に観察するオングスロトームビーム電子回折(ABED)の活用法を示しました。これは、元素を選択して局所構造を観察するという新たな応用例となり、他の複雑な材料系への展開が期待されます。

・ハフニウム酸化物(HfO2)は半導体デバイスの絶縁膜やメモリ材料などに使われるため、その構造理解の進展は電子産業の技術革新に繋がる可能性があります。

(4)課題、今後の展望

今回の研究で、アモルファス金属酸化物とアモルファス合金には「ランダム稠密充填」という構造の共通性があることが明らかになりましたが、まだ課題も残されています。今回観察できたのは主にハフニウム酸化物の金属イオン配列であり、酸素配列については未解決です。また、他の金属酸化物や、より複雑なアモルファス物質でも同様な構造が存在するかはわかっていません。また、ドコサヘドラルクラスターという構造が、アモルファス物質の性能や製造プロセスに具体的にどのような影響を与えるのかは、これからの解明が必要です。今後は、他のアモルファス金属酸化物等へ研究対象を広げることで、異なるアモルファス材料系に存在する共通な構造がさらに確かめられることが期待されます。

(5)研究者のコメント

・今回の実験では、原子番号が大きく異なる元素を用いることで、金属酸化物中の金属イオンであるハフニウムの原子配列を観察することに成功しました。これにより、これまで取り組んできたオングストロームビーム電子回折法が、アモルファス構造解析においてさらに強力なツールになったと考えています。(平田)。

・理論的な予測を行った当時は、実験による検証は困難だろうと思っていました。しかし、オングストロームビーム電子回折法によってその壁を乗り越えることができました。実験で検証可能な範囲が広がることは、理論研究者にとって励みになります。今後も、実験研究者に興味を持っていただけるような理論的な予測に挑戦していきたいと思います。(西尾)

(6)用語解説

※1 アモルファス金属酸化物

金属と酸素からなるアモルファス材料で、絶縁性が高く、トランジスタや太陽電池などの用途に利用されています。

※2 アモルファス合金

2種類以上の金属元素を含むアモルファス材料で、耐食性や磁性などの優れた性質を持ちます。金属ガラスとも呼ばれます。

※3 ランダム稠密充填構造

原子がなるべく隙間なくパチンコ玉のように詰まっているが、規則的な配列にはなっていない構造を指します。

※4 アモルファス構造

原子が規則正しく並んでいない固体の構造で、非晶質とも呼ばれます。一方で、原子が周期的に並んでいる固体の構造は結晶構造と呼ばれます。

※5 ドコサヘドラルクラスター

原子が22個の三角形の面を持つ多面体(ドコサヘドロン)状に配置した局所構造を指します。このクラスターの重要性は長らく見過ごされていました。しかし近年、多面体コードを用いた解析により、ドコサヘドラルクラスターがさまざまなアモルファス材料において重要な単位構造であることが理論的に予測されてきました。

※6 オングストロームビーム電子回折(ABED)

非常に細い電子ビーム(1オングストローム=100億分の1メートル)を使って、アモルファス構造中の原子の並び方を観察する顕微鏡技術です。

※7 多面体コード

アモルファス構造中の原子の並び方を分類するために創出した数理的手法です(2016年4月11日産総研プレス発表)。本研究では、多面体コードを実装したソフトウェア「Vorotis」を用いて原子座標データを解析しました。

※8 電子線散乱能

電子線が原子に当たってどの程度散乱するかの目安。原子の種類によってこの性質が異なり、それを利用して観察したい原子だけを選び出すことができます。今回はHf原子の散乱能がO原子に比べて非常に大きいため、Hf原子のみの並びを観察することが可能です。

(7)論文情報

雑誌名:Communications Materials

論文名:Evidence of underlying structural similarities of amorphous materials

執筆者名(所属機関名):平田秋彦(早稲田大学、筆頭)*、西尾憲吾(産業技術総合研究所)*、奥川将行(大阪大学)、仲村龍介(滋賀県立大学)

掲載予定日時(現地時間):2025年7月29日

掲載予定日時(日本時間):2025年7月30日

掲載(予定)URL:https://www.nature.com/articles/s43246-025-00894-0

DOI:https://doi.org/10.1038/s43246-025-00894-0

*:責任著者

(8)研究助成

研究費名:科学研究費 挑戦的研究(萌芽) 課題番号:23K17837

研究課題名:ガラス構造における擬格子面と位相幾何的秩序

研究代表者名(所属機関名):平田 秋彦(早稲田大学)

研究費名:科学研究費 学術変革領域研究(A) 課題番号:20H05881

研究課題名:先端量子ビーム手法群によるナノ・メゾスケール元素選択構造計測

研究代表者名(所属機関名):小原 真司(物質・材料研究機構)

本プレスリリースは発表元が入力した原稿をそのまま掲載しております。また、プレスリリースへのお問い合わせは発表元に直接お願いいたします。

このプレスリリースには、報道機関向けの情報があります。

プレス会員登録を行うと、広報担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など、報道機関だけに公開する情報が閲覧できるようになります。

このプレスリリースを配信した企業・団体

- 名称 早稲田大学

- 所在地 東京都

- 業種 大学

- URL https://www.waseda.jp/top/

過去に配信したプレスリリース

分子の「長さ」で光の性質を自在に制御

1/30 11:00

YbN 合金化により AlN 薄膜の熱伝導を大幅抑制

1/28 14:00

高い幸福感が全死因死亡リスクの低下に関連

1/28 13:00

体温で自動的に展開する血管ステントを開発

1/22 13:00

蛇紋岩は「非地震性すべり」を暗示

1/21 14:00

AIでRNAアプタマー創薬を効率化する技術「RaptScore」を開発

1/16 14:00

眼圧を高感度に無線計測するスマートコンタクトレンズを開発

1/14 10:00

データマーケティングを起点とした事業開発の産学連携について

2025/12/25

平常時と非常時の両方で活躍する「フェーズフリーロボット」の研究開発を開始

2025/12/24

海外からの直接投資が起業に与える正負の影響

2025/12/23