深海における海山間の生態系のつながりを明らかに

浮遊幼生の分散シミュレーションによる連結性の可視化

ポイント

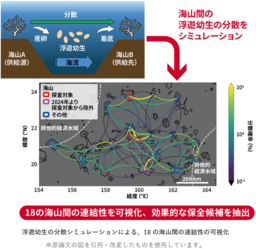

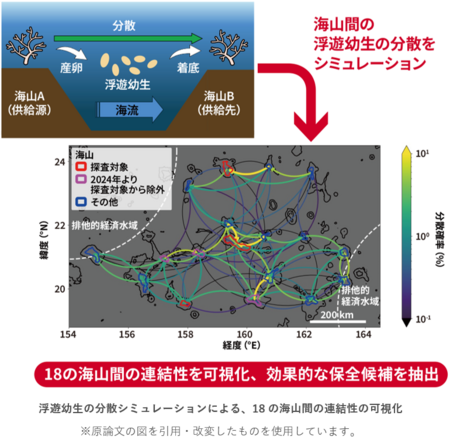

・ 海洋鉱物資源開発の可能性がある北西太平洋の深海に分布する18の海山を対象に、浮遊幼生の分散シミュレーションを行い、海山間の生態系の連結性を可視化

・ 分散のための経由地として重要な海山を明らかにし、それらの保全により海域全体の連結性を維持できる可能性を示唆

・ 海山間の生態系の連結性を維持するための、効果的な保全区域の設計に貢献

概 要

国立研究開発法人産業技術総合研究所(以下「産総研」という)ネイチャーポジティブ技術実装研究センター 齋藤 直輝 研究員(兼務:地質情報研究部門)らは、北西太平洋の深海に分布する18の海山を対象に、浮遊幼生の分散シミュレーションにより生態系の連結性を可視化し、海域全体の連結性を維持するために重要な保全対象となり得る海山を明らかにしました。

北西太平洋の深海の海山に分布するコバルトリッチクラストは、レアメタルなどの金属資源の新たな供給源として期待されており、将来的な採掘の対象となる可能性があります。しかし、深海の海山における商業規模の採掘はこれまで実施されていないため、採掘が海山の生態系に与える影響はわかっていません。海山に生息する多くの海洋生物は、浮遊幼生として海流に乗って分散し、海山間の生態的・遺伝的な連結性を形成していると考えられています。これまでにいくつかの海山を対象とした遺伝子解析による研究はあるものの、海山間の連結性の全体像は把握しきれておらず、深海の海山を対象とした浮遊幼生の分散シミュレーションの事例も限られてきました。

今回、コバルトリッチクラストの将来的な採掘の可能性がある海山を含む、北西太平洋の18の海山を対象に、海流モデルを用いて浮遊幼生の分散シミュレーションを実施しました。さらに、分散シミュレーションの結果を、遺伝的連結性の解析や海流観測と比較し、整合性を確認しました。分散シミュレーションの結果、採掘する海山の選択によっては海山の生態系が孤立する可能性があることを見いだし、海域全体の生態系の連結性を維持するために重要な経由地となる海山を明らかにしました。本研究で得られた知見は、海山間の生態系の連結性を維持するための効果的な保全区域の設計に貢献します。

この研究成果の詳細は、2025年11月23日に「Ecological Applications」に掲載されました。

下線部は【用語解説】参照

開発の社会的背景

海山の平頂部や斜面を覆うように分布する、鉄やマンガンの酸化物を主成分とするコバルトリッチクラストは、レアメタルなどの金属資源の新たな供給源として期待されています。北西太平洋の深海の海山には多くのコバルトリッチクラストが分布し、将来的な採掘の対象となる可能性があります。しかし、深海の海山における商業規模の採掘はこれまで行われておらず、採掘が海山の生態系に与える影響についての知見は十分ではありません。

海山の生態系はそれぞれ孤立しているのではなく、海流に乗って分散する浮遊幼生によって、互いに連結していると考えられています。例えば、エビやサンゴなどの多くの海洋生物は、卵からふ化した直後の段階では浮遊幼生として水中を漂います。こうした幼生が海流に流されて分散し、遠くの海山へとたどり着き定着することで、海山間の生態的・遺伝的なつながりが形成されます。各海山の生態系が孤立せずに連結性を維持することは、集団の遺伝的健全性を維持し、局所的な絶滅リスクを低減するために重要です。そのため、採掘が生態系に与える影響を評価する際には、個々の海山だけでなく海山間の連結性も考慮する必要があります。

これまで、海山間の連結性については遺伝子解析を通じた研究が行われてきました。しかし、深海において十分な数の生物サンプルを採取することは難しく、限られた海山しか調査されてこなかったため、深海における海山間の連結性の実態は十分理解されていませんでした。分散シミュレーションは、海流と幼生の特性を組み合わせた分散パターンを可視化できるため、連結性を調べるために有用な手法とされていますが、深海の海山を対象とした事例はごくわずかしかありませんでした。

研究の経緯

産総研は、海洋に分布する新たな鉱物資源の開発を見据え、資源開発と環境保全の両立を目指して、調査手法の開発や、さまざまな手法を組み合わせた環境調査を行ってきました(2023年7月11日産総研プレス発表、2024年5月31日産総研プレス発表)。今回、国際海底機構(ISA)が策定中の、海洋鉱物資源開発に向けた地域環境管理計画の対象域に含まれている北西太平洋の18の海山を対象に、海山間の連結性を可視化するための浮遊幼生の分散シミュレーションを実施しました。

なお、本研究は経済産業省の委託事業による成果です。

研究の内容

本研究では、北西太平洋の18の海山について浮遊幼生の分散シミュレーションを実施し、各海山から放出された仮想幼生が別の海山へと分散する確率(分散確率)を定量化しました。分散確率が高いほど、その海山間での連結性が高いことを表します。分散の軌道は、対象海域(約1000 km×1000 km)を水平方向に20万以上のセルで解像できる、高解像度の海流モデルに基づいて計算しました。海山間の連結性は、頂点を海山、辺の重みを分散確率とする連結性ネットワークとして可視化しました。

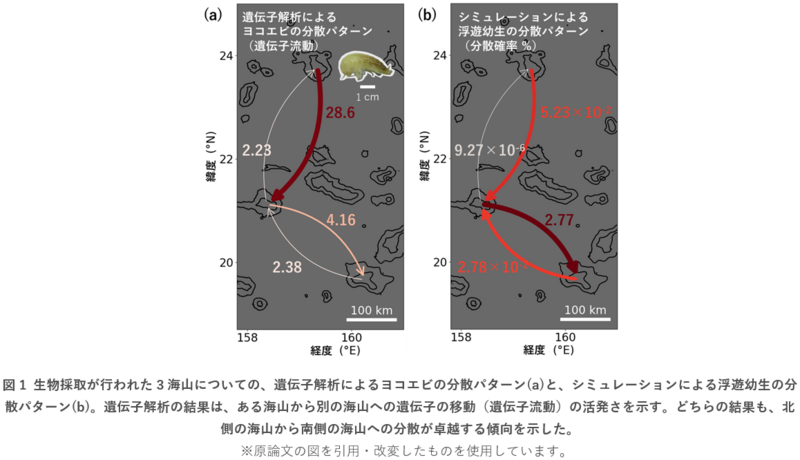

分散シミュレーションの結果が遺伝学的および海洋学的に妥当であることを確認するために、一部の海山で採取したヨコエビの遺伝子を用いて海山間の連結性を解析し、さらに、水深1000 mを漂流する観測機器(アルゴフロート)の軌跡を解析しました。その結果、分散シミュレーションと遺伝子解析で、海山間の連結性の傾向が一致しました(図1)。また、分散シミュレーションはアルゴフロートの軌跡をよく再現していました。

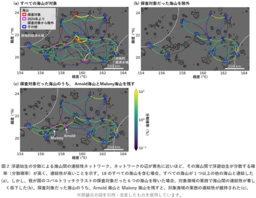

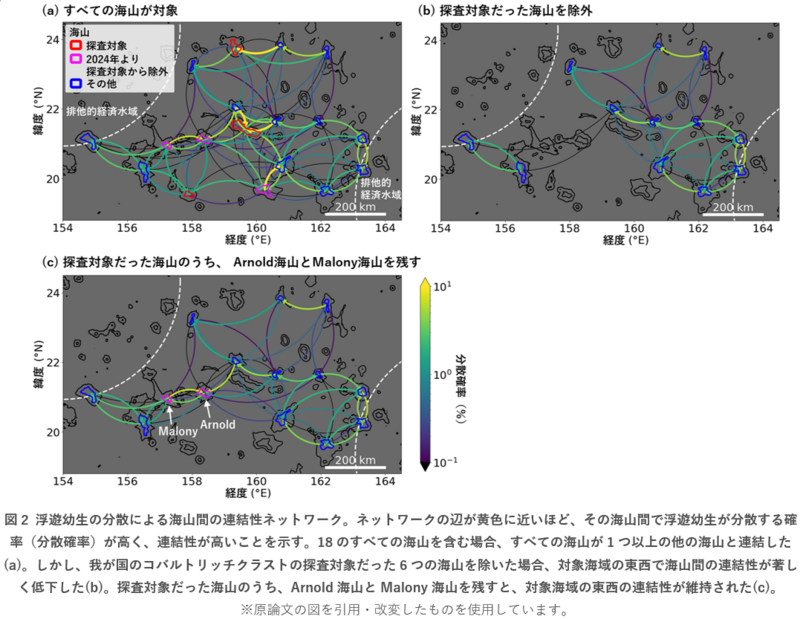

分散シミュレーションの結果、18の海山はすべて、1つ以上の他の海山と浮遊幼生の分散を通じて連結することが明らかとなりました(図2a)。しかし、我が国のコバルトリッチクラストの探査対象であった6つの海山をネットワークの頂点から除くと、対象海域の東西で海山間の連結性が著しく低下することが示されました(図2b)。一方で、2024年に探査対象から除外された2つの海山(Arnold海山とMalony海山)が、対象海域を東西につなぐために重要な経由地であることも、ネットワークの解析により明らかになりました。したがって、これら2つの海山をネットワークに残せば、対象海域内の連結性の低下を防ぐことができます。本研究の結果は、これら2つの海山における今後の保全区域の設定などの環境保全が、海域全体の連結性の維持に貢献する可能性を示しています。

今後の予定

海洋鉱物資源開発に向けた国際的な地域環境管理計画などに本研究の知見が反映されることで、深海における効果的な保全区域の設計に貢献することが期待されます。また、より多くの海山で生物サンプルを採取し、遺伝子解析の対象海山を増やすことで、分散シミュレーションと遺伝子解析を組み合わせた学際的アプローチによる海山間の連結性の実態解明を目指します。

論文情報

掲載誌:Ecological Applications

タイトル:Seamount larval dispersal networks: a potential strategy for conserving ecological connectivity from deep-sea mining

著者名:Naoki Saito, Hiroki Kise, Travis W. Washburn, Eri Ikeuchi, Akira Iguchi, Hiroko Kamoshida, Atsushi Suzuki

DOI:10.1002/eap.70086

研究者情報

産総研

ネイチャーポジティブ技術実装研究センター(地質情報研究部門 兼務) 齋藤 直輝 研究員、喜瀬 浩輝 研究員、井口 亮 研究チーム長

地質情報研究部門 鈴木 淳 研究グループ長

環境創生研究部門 池内 絵里 産総研特別研究員

用語解説

海山

周囲の海底と比べて1000 m以上高い、孤立した山のような海底地形。

浮遊幼生

水中を漂いながら発育する、生物のふ化後の段階。

分散

生物が移動して生息地を広げること。

コバルトリッチクラスト

海山の平頂部や斜面を覆う、鉄やマンガンの酸化物を主成分とする物質。レアメタルを多く含む。

レアメタル

埋蔵量の少なさや、抽出の難しさなどの理由から、流通量が少ない非鉄金属。

分散確率

本研究では、ある海山から放出された仮想幼生が別の海山へと分散する確率のこと。

アルゴフロート

海面から深海までを長期間漂いながら海洋観測を行う観測機器。

プレスリリースURL

https://www.aist.go.jp/aist_j/press_release/pr2025/pr20251127/pr20251127.html

本プレスリリースは発表元が入力した原稿をそのまま掲載しております。また、プレスリリースへのお問い合わせは発表元に直接お願いいたします。

このプレスリリースには、報道機関向けの情報があります。

プレス会員登録を行うと、広報担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など、報道機関だけに公開する情報が閲覧できるようになります。

このプレスリリースを配信した企業・団体

- 名称 国立研究開発法人産業技術総合研究所

- 所在地 茨城県

- 業種 政府・官公庁

- URL https://www.aist.go.jp/

過去に配信したプレスリリース

ダイヤモンドデバイス用の大面積ウエハー実現に向けた新手法

2/2 14:00

素早く手軽に操作できる多段階調光ブラインドを開発

1/27 14:00

茨城県北部、棚倉断層帯沿いの新たな地質図を刊行

1/26 14:00

わずか2塩基でRNA切断を触媒する世界最小DNA酵素

1/21 14:00

AIが導くカーボンナノチューブ分散プロセスの最適化

1/21 14:00

膵がんの免疫回避能力を糖鎖でコントロール

1/13 14:00

シナプスの機能をナノサイズの磁気メモリスタで模倣

1/9 16:00

北海道太平洋沿岸地域で繰り返してきた多様な津波

1/7 14:00

マイクロマシンを用いて生体内に望みのパターンで細胞を配置

2025/12/23

建設機械の使いやすさを効率的に改善

2025/12/10

使用済タイヤを化成品原料に

2025/12/4

深海における海山間の生態系のつながりを明らかに

2025/11/27