ボールミルに最適な形状は「ボール(球)」ではなかった

100年以上使われてきた球より高効率な媒体形状を発見

ポイント

・ 球面調和関数を使い、粉砕対象物を効率的に挟み込める形状「OPTIPSE」を設計

・ 球形の媒体よりも約10%粉砕効率が高くなることをラボスケールで確認

・ ボールミル使用時の消費エネルギー削減に期待

概 要

国立研究開発法人産業技術総合研究所(以下「産総研」という)環境創生研究部門 上田 高生 主任研究員は、球面調和関数を使って、粉砕効率の高いボールミル媒体形状を設計しました。

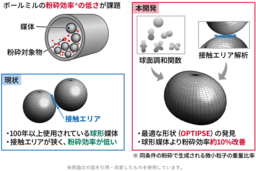

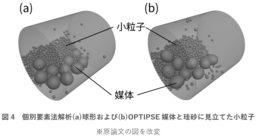

ボールミルは、円筒状の容器内に球形の媒体を投入した粉砕装置ですが、そのエネルギー効率(投入エネルギーに対する粉砕に使われるエネルギーの比率)は1%以下と極めて低く、向上が求められています。これまでに媒体の形状を非球形に変える試みもなされましたが、十分な成果が得られず、100年以上にわたり球形媒体が使われ続けています。

今回、球面調和関数を用いて、約5500個のランダムな3次元形状を生成し、対象物を挟み込む効率が最も高い形状「OPTIPSE(オプティプス)」を見いだしました。OPTIPSEは楕円体を軽くつぶしたような歪な形状をしています。ラボスケールでOPTIPSE形状のアルミナ製媒体を用いて粉砕実験を行ったところ、球形の媒体よりも約10%粉砕効率が高くなることを確認しました。現在普及しているボールミルの球形の媒体をOPTIPSE形状の媒体に置き換えるだけで、ボールミルの粉砕効率の向上(すなわちボールミル使用時の消費エネルギーの削減)が期待されます。ボールミルの粉砕効率の低さが問題となっている選鉱分野やセメント製造分野等で活用されうる技術です。

なお、この研究成果の詳細は、2025年11月8日に「Minerals Engineering」に掲載されました。

下線部は【用語解説】参照

開発の社会的背景

ボールミルは、円筒形の容器に硬質の媒体と粉砕対象物を入れて回転させる粉砕装置で、鉱石などの粉砕に広く利用されています。容器を回転させることにより媒体と粉砕対象物が攪拌され、媒体同士の間または媒体とミル内壁の間に挟まれた粉砕対象物が粉砕されます。

鉱石から有用鉱物を回収する選鉱において粉砕は不可欠な工程ですが、膨大なエネルギーを要し、全世界の消費エネルギーの約2%を占めるという報告もあります[1]。それにも関わらず、代表的な粉砕機であるボールミルのエネルギー効率は1%以下にとどまり[2]、投入エネルギーの大部分が熱や振動として失われています。このような効率の低さは大きな課題となっており、効率の向上が求められています。

研究の経緯

ボールミルは、装置サイズ、内部構造(粉砕対象物を持ち上げるリフターなど)、操作条件(回転速度、粉砕時間、水を使う湿式・使わない乾式など)が、粉砕対象物や処理量に応じて設計されるため、さまざまなバリエーションで利用されています。これらの条件の最適化により粉砕効率を高める取り組みも行われてきましたが、バリエーションが多様であるゆえに個別対応とならざるを得ず、かつ設備更新のタイミングも施設ごとに異なるため、技術の普及に時間がかかります。一方で、ボールミル本体のバリエーションに関わらず粉砕の肝となる媒体は伝統的に球形のものが使われています。

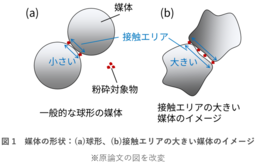

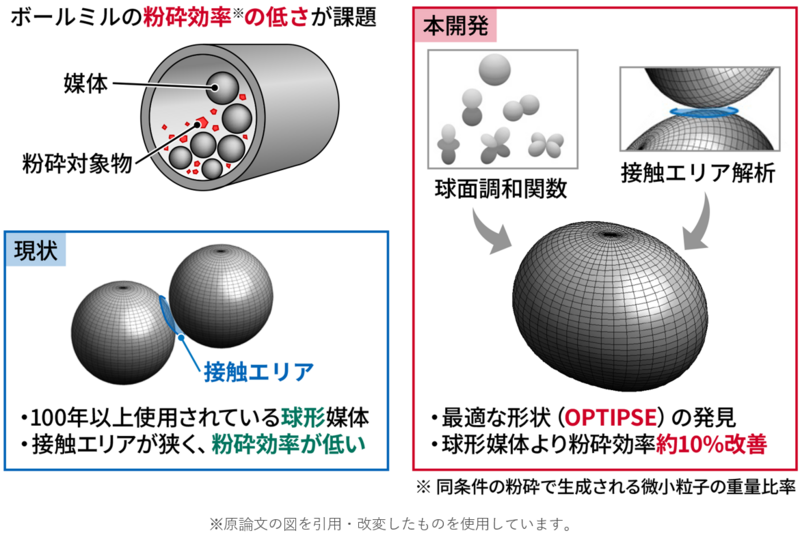

媒体は消耗品であり短い周期で入れ替えられるため、媒体のみの作用によって粉砕効率を上げられれば、さまざまな施設のボールミルを一気に効率化できる可能性があります。このような着眼から、産総研では、媒体同士の衝突にあたり多くの粉砕対象物を挟み込める媒体形状の研究を進めてきました。より具体的に、「多くの粉砕対象物を挟み込むこと」を「媒体同士が接触したときに任意の距離内になる面積(接触エリア)が大きいこと」と定義しています(図1)。なお、これまでの研究で円柱形などの媒体形状が提案されたこともありますが、再現実験で球を超える結果が得られないという報告もあり普及するには至っていません[3-4]。

本研究は資源・素材学会長期テーマプロジェクト(2024年4月~)の支援を受けています。また、服部報公会令和3年度工学研究奨励援助金(2021年11月~2022年10月)の支援を受けました。

研究の内容

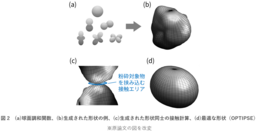

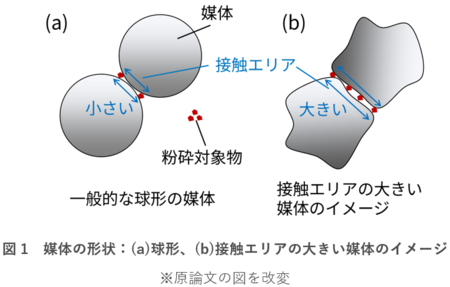

本研究では、数値解析によりさまざまな形状の媒体を生成して、接触エリアの大きさを調べました。形状の生成にあたり「球面調和関数」というフーリエ級数の3次元版に相当する関数を利用しました(図2(a))。フーリエ変換では複雑な波形を三角関数の合成により表現できるように、球面調和関数を組み合わせることで、ランダムな3次元形状を作り出すことができます(図2(b))。

生成した形状を複製し、3次元的にランダムに回転させた上で接触させて、接触エリアの大きさを計算します。媒体の角度によって接触エリアは変わるため、ランダムに回転させて接触させる工程を1万回繰り返して、接触エリアの平均値を計算しました(図2(c))。

このような解析を、ランダムに生成した約5500個の形状に対して行ったところ、最も接触エリアが大きい形状「OPTIPSE」を発見しました(図2(d))。OPTIPSEは、楕円体を軽く非対称につぶしたような特殊な形状です。

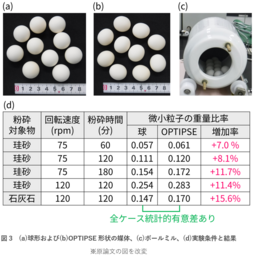

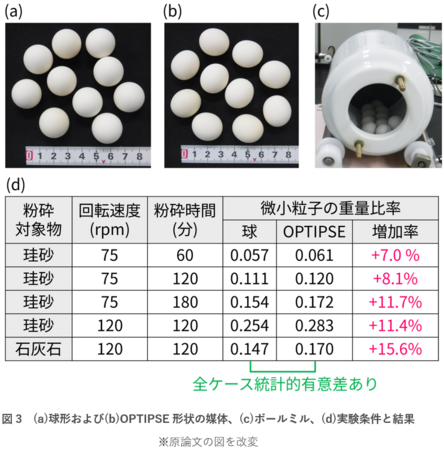

ラボスケールのボールミル実験により、OPTIPSEの効果を検証しました。直径約20 mmの球形およびOPTIPSE形状の媒体を、アルミナを切削して10個ずつ作成しました(図3(a)(b))。粉砕対象物は、粒径約300~1000 µmの珪砂または石灰石(約80 g)としました。小型の磁製ミル(容量約900 mL)に粉砕対象物と球形またはOPTIPSE形状の媒体を入れ、粉砕実験を行いました(図3(c))。実験条件として、回転速度と粉砕時間を変化させました(図3(d))。粉砕結果を定量的に評価するため、粉砕後の微小粒子(粒径90 µm以下)の重量比率を計測しました。同じ粉砕条件で多くの微小粒子を得られる媒体の粉砕効率が高いことになります。なお、実験終了時点(ボールミルの累積回転数約270,000回)において、OPTIPSEと球形媒体の摩耗・欠損状況(目視および重量で確認)に違いはありません。ただし、工業利用されているボールミルでは媒体が大きく摩耗することが知られているので、引き続き検証が必要です。

実験結果を図3(d)に示します。粉砕対象物、回転速度、粉砕時間にかかわらず、いずれのケースでも、OPTIPSEは球形よりも多くの微小粒子を生成しており、増加率は約7~16%でした。つまり、OPTIPSEは球形媒体よりも約7~16%粉砕効率が高いことが確認されました。なお、実験結果が偶然ではなく統計的に信頼できることを確認しています。

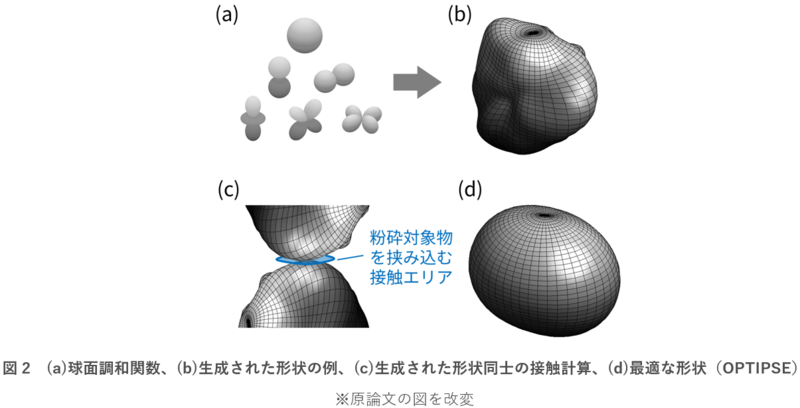

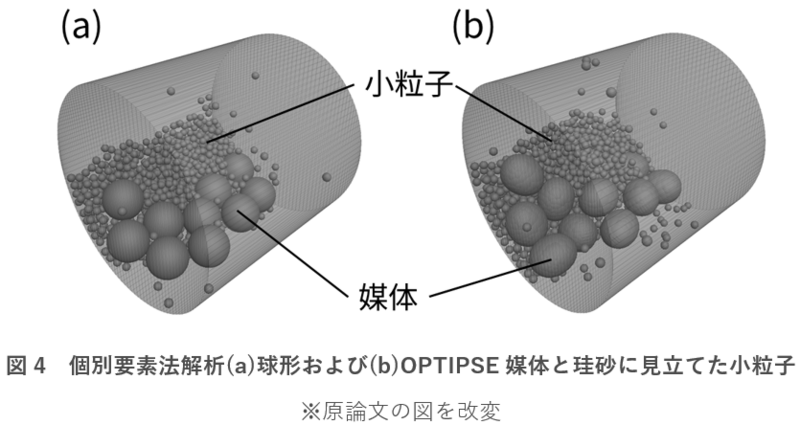

さらに、粒子の動きをシミュレートする個別要素法により、ボールミル内の媒体の挙動を分析しました(図4)。その結果、OPTIPSE形状の媒体は、球形の媒体よりも粉砕対象物との接触回数が多く、かつ大きな衝撃力を与えていることが分かりました。これらの特徴が、接触エリアの大きさと相まって粉砕効率を向上させていると考えられます。これらの数値解析技術を進化させて、実験数を抑えつつ、さらに高性能な媒体形状を設計する技術の開発を目指しています。

今回の実験ではアルミナを切削して媒体を作成したため、OPTIPSE形状は球形よりも製造コストが高くなりました。しかし、媒体を鋳造するのであれば、いったん基になる型を作ればその後の製造コストはOPTIPSE形状でも球形でも変わらないと考えられます。そのため、鋳造で作られる鉄製媒体が使用されている選鉱分野やセメント製造分野等が、OPTIPSEの活用に適していると考えられます。

今後の予定

今回開発したOPTIPSE形状を工業的に活用するためには、実スケール・実操業条件での実証研究が必要となるため、今後は企業や関係機関と連携して実証試験を行うことを目指します。また、接触エリア解析と個別要素法解析を組み合わせて、さらに効率的な媒体形状や、ボールミルの内部構造・操業条件にチューニングした専用の媒体形状を設計する技術の開発にも取り組みます。

論文情報

掲載誌:Minerals Engineering

タイトル:Efficient ball mill media shape design using spherical harmonic functions

著者名:上田高生

DOI:10.1016/j.mineng.2025.109912

参考文献

[1] Fuerstenau, et al., Principles of Mineral Processing, p.61 (2003)

[2] 環境資源工学会「粉体精製と湿式処理-基礎と応用-」, p.25(2012)

[3] Shahbazi, et al., Miner. Eng. 157, 106490 (2020)

[4] Shi, Miner. Eng. 17, 1259–1268 (2004)

用語解説

球面調和関数

球座標でのラプラス方程式の解として得られる関数。フーリエ級数の3次元版に相当する。球面調和関数を組み合わせることで、3次元の形状(ただし穴のないもの)を表現することができる。

粉砕効率

本稿では、同条件の粉砕で生成される微小粒子の重量比率と定義。

ボールミル

円筒形の容器に硬質の「媒体」と粉砕対象物を入れ、容器を回転させることで対象物を粉砕する装置。

媒体

ボールミルの内部に入れられる鉄製・セラミック製などの硬質の物体。球形のものが一般的だが、非球形のものも提案されている。

選鉱

鉱石に含まれる有用な鉱物を濃縮するために行われる、破砕・粉砕・選別などの処理の総称。

個別要素法

粒子の数値解析手法。粒子間の接触を計算して、微小な時間刻みにおける粒子の運動方程式を解くことで、粒子の運動を解析する。離散要素法、Discrete Element Method(DEM)とも呼ばれる。

プレスリリースURL

https://www.aist.go.jp/aist_j/press_release/pr2025/pr20251112/pr20251112.html

本プレスリリースは発表元が入力した原稿をそのまま掲載しております。また、プレスリリースへのお問い合わせは発表元に直接お願いいたします。

このプレスリリースには、報道機関向けの情報があります。

プレス会員登録を行うと、広報担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など、報道機関だけに公開する情報が閲覧できるようになります。

このプレスリリースを配信した企業・団体

- 名称 国立研究開発法人産業技術総合研究所

- 所在地 茨城県

- 業種 政府・官公庁

- URL https://www.aist.go.jp/

過去に配信したプレスリリース

ダイヤモンドデバイス用の大面積ウエハー実現に向けた新手法

2/2 14:00

素早く手軽に操作できる多段階調光ブラインドを開発

1/27 14:00

茨城県北部、棚倉断層帯沿いの新たな地質図を刊行

1/26 14:00

わずか2塩基でRNA切断を触媒する世界最小DNA酵素

1/21 14:00

AIが導くカーボンナノチューブ分散プロセスの最適化

1/21 14:00

膵がんの免疫回避能力を糖鎖でコントロール

1/13 14:00

シナプスの機能をナノサイズの磁気メモリスタで模倣

1/9 16:00

北海道太平洋沿岸地域で繰り返してきた多様な津波

1/7 14:00

マイクロマシンを用いて生体内に望みのパターンで細胞を配置

2025/12/23

建設機械の使いやすさを効率的に改善

2025/12/10

使用済タイヤを化成品原料に

2025/12/4

深海における海山間の生態系のつながりを明らかに

2025/11/27