単純な酸化処理で層状クロム酸化物薄膜の電気抵抗が20万分の1に!

次世代メモリデバイス開発への新たな一歩

1 . 概要

遷移金属酸化物には結晶構造や化学組成の違いによって性質が大きく変わる材料が多く存在します。なかでも、酸素の出入り(脱挿入)によって電気抵抗率が大きく変化する材料は、次世代メモリーや高感度センサーなどへの応用が期待されています。

東京都立大学大学院理学研究科の岡大地准教授、大阪大学大学院基礎工学研究科のZhaochen Maさん(大学院生)、東北大学大学院理学研究科の福村知昭教授(東北大学材料科学高等研究所(WPI-AIMR)兼務)、同大学多元物質科学研究所の組頭広志教授(高エネルギー加速器研究機構(KEK)兼務)らの研究グループは、単純な酸化処理によって室温での電気抵抗率が約20万分の1に激減する新しい酸化物材料を発見しました。

今回、研究グループは、独自の手法によって2次元的な層状構造を取るクロム酸化物Sr3Cr2O7-δの高品質薄膜の合成に成功しました。この薄膜は、合成直後は電気をほとんど流さない状態でしたが、空気中で加熱すると酸素が結晶に取り込まれ、電気抵抗率が約20万分の1に減少しました。この変化の大きさは、従来の3次元的な構造を持つ同様のクロム酸化物に比べて600倍以上にのぼります(図1)。さらに電子状態を詳しく調べたところ、酸素が抜ける位置とクロムのイオン価数という2つの要素がこの材料中を流れる電子の動きに強く影響していることが分かりました。これらの影響が重なった結果、非常に大きな電気抵抗の変化が実現されたと考えられます。本研究は、今後さらに需要が高まると予想される抵抗変化材料の開発において材料設計の指針を与えるものと期待されます。

図1. 従来材料SrCrO3−δと本研究で合成した Sr3Cr2O7-δ の酸素挿入前後の結晶構造と抵抗変化比。

2 . ポイント

■パルスレーザー堆積法(注1)により酸素欠損を含む層状ペロブスカイト型 Sr3Cr2O7-δ エピタキシャル薄膜(注2)の合成に成功した。

■大気中での加熱によりSr3Cr2O7-δ薄膜に対して層状構造を維持したまま酸素を挿入すると室温における電気抵抗が約20万分の1に低下した。

■Sr3Cr2O7-δ薄膜の巨大抵抗変化は、酸素欠損配列とクロム原子価数の変化が協奏的に作用した結果であることを明らかにした。

3 . 研究の背景

電子相関効果(注3)の強い遷移金属酸化物は、温度や電場、磁場などによって結晶構造や化学組成を変調すると大きな性質変化を示すため、機能性材料として幅広く研究されています。特に、酸素量に不定比性(注4)がある遷移金属酸化物では、化学的に酸素を脱挿入することで電気抵抗をはじめとする電子物性を制御できるため、次世代メモリーや高感度センサーとしての応用が期待されています。これまでの研究で、3次元的なペロブスカイト型の結晶構造を持つ遷移金属酸化物のエピタキシャル薄膜が大きな抵抗変化比を示すことが知られていますが、デバイス化すると抵抗変化の大きさが抑制されてしまうため、従来材料よりも大きな抵抗変化比を示す材料の開発が求められています。

4 . 研究の詳細

本研究では、層状ペロブスカイト型クロム酸化物Sr3Cr2O7-δに着目しました。2次元的な電気伝導層に閉じ込められた伝導電子は酸素欠損による散乱の効果を強く受けるため、Sr3Cr2O7-δは3次元的なペロブスカイト型構造のSrCrO3−δよりも大きな抵抗変化を示すと予想しました。そこで、研究グループはパルスレーザー堆積法を用いて高品質なSr3Cr2O7-δエピタキシャル薄膜を合成しました。合成直後の薄膜は酸素欠損δを多く含んでおり、高い電気抵抗率を示しました。

大気中で薄膜を加熱するという単純な手法で酸素を挿入したところ、加熱温度の増加に伴い格子定数に変化が見られましたが、層状ペロブスカイト型構造は維持されていました(図2)。この格子定数の非単調な変化は、結晶中で秩序立っていた酸素欠損の配列が一度不規則化した後、酸素挿入反応が進行したことを示していると考えられます。一方、電気抵抗率は著しく変化し、400℃まで加熱したところで合成直後に比べて約20万分の1まで低下しました。これはSrCrO3で報告された抵抗変化比と比べて600倍以上の大きな変化でした。

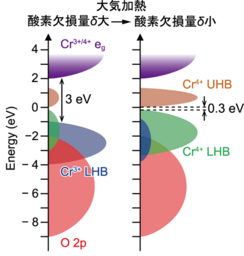

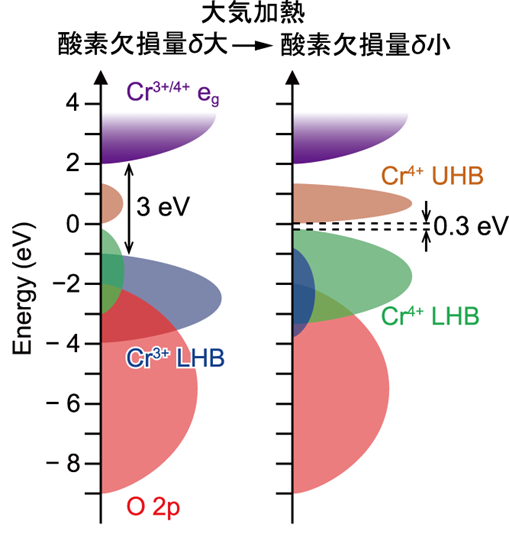

KEKの放射光施設フォトンファクトリー(PF)BL-2Aを用いた精密な電子状態評価の結果、Sr3Cr2O7-δ薄膜はCr3+イオンとCr4+イオンの混合原子価状態(注5)にあり、Cr3+イオンはCr4+イオンに比べてモットギャップ(注6)を著しく増大することが明らかになりました(図3)。したがって、Sr3Cr2O7-δの巨大抵抗変化は、2次元構造中において酸素欠損配列とクロム原子価数の変化が協奏的に作用することによって誘起されたと考えられます。

K  EK の放射光

EK の放射光

図2. Sr3Cr2O7-δエピタキシャル薄膜の格子定数と電気抵抗率の加熱温度依存性。

図3. Sr3Cr2O7-δの大気加熱前後でのバンド構造の模式図。

5 . 研究の意義と波及効果

本研究では、結晶構造を低次元化することで、遷移金属酸化物の電気抵抗の変化量を大きくできることが示されました。また、これまで報告例が少なかった層状酸化物のエピタキシャル薄膜の合成に成功したことは化学的にも重要な成果です。遷移金属酸化物には、さまざまな化学組成や結晶構造が知られているため、本研究で得られた材料設計の指針を活用することで、さらに大きな抵抗変化を示す新しい材料の開発が期待されます。酸素の出入り(脱挿入)によって電気抵抗が変化する材料は、特に人工知能(AI)でシナプスの働きを模倣するメモリスタ(注7)などへの応用が検討されており、今後ますます増えると予想されるコンピュータの消費電力の削減に寄与する次世代デバイスの開発につながる可能性があります。

6 . 論文情報

<タイトル>

Oxidation-Induced Giant Resistivity Change Associated with Structural and Electronic Reconstruction in Layered Sr3Cr2O7-δ Epitaxial Thin Films

<著者名>

Zhaochen Ma, Daichi Oka*, Shintaro Fukuda, Daisuke Shiga, Koichi Harata, Hiroshi Kumigashira, and Tomoteru Fukumura

*Corresponding author

<雑誌名>

Chemistry of Materials

<DOI>

DOI: 10.1021/acs.chemmater.5c00810

7 . 研究助成

本研究は、日本学術振興会(JSPS)科学研究費助成事業(課題番号:20H02704) の支援を受けて行われました。実験はSPring-8の利用実験課題(課題番号:2022B1574)、高エネルギー加速器研究機構物質構造科学研究所放射光共同利用実験課題(課題番号:2021S2-002)、東北大学金属材料研究所新素材共同研究開発センター共同利用課題(課題番号:202312-CRKEQ-0010)により実施されました。

8 . 補足説明

(注1)パルスレーザー堆積法

薄膜の前駆体となる化合物の焼結体(ペレット)に紫外レーザーパルスを照射することで瞬間的に揮発させ、対向する位置に設置された基板上に薄膜を合成する手法。

(注2)エピタキシャル薄膜

結晶構造が近い単結晶性の基板をテンプレートとすることで基板の結晶格子に沿うように成長した単結晶性の薄膜。

(注3)電子相関効果

多数の伝導電子が存在する系において電子間に働くクーロン相互作用の結果、伝導電子が自由電子とは異なる振る舞いを示す効果。

(注4)不定比性

原子欠損の形成により、物質に含まれる原子の比(化学組成)が自然数で表される定比からずれることが許容される性質。

(注5)混合原子価状態

価数の異なる同一原子のイオンが共存する状態。

(注6)モットギャップ

電子相関効果によってバンド中に形成されるエネルギーギャップ。

(注7) メモリスタ

過去の電気的刺激を電気抵抗により記録する電子素子。生体中の神経系におけるシナプスに近い性質を持つことから人工知能への適用が期待されている。

本プレスリリースは発表元が入力した原稿をそのまま掲載しております。また、プレスリリースへのお問い合わせは発表元に直接お願いいたします。

このプレスリリースには、報道機関向けの情報があります。

プレス会員登録を行うと、広報担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など、報道機関だけに公開する情報が閲覧できるようになります。

このプレスリリースを配信した企業・団体

- 名称 東京都公立大学法人

- 所在地 東京都

- 業種 大学

- URL https://www.houjin-tmu.ac.jp/

過去に配信したプレスリリース

AIITフォーラム30回記念セレクション:3月5日まで登録受付中!

2/10 15:00

第31回 AIITフォーラム:暮らしの中のいいデザイン

2025/12/19

超伝導体を用いた接合の無い熱ダイオードを開発 ~1本の鉛線を曲げるだけで熱整流を実現!~

2025/12/18

AIITフォーラム:AIが社会ツールとなる時代のUXデザイン

2025/12/12

ハオラテ ボツワナ共和国副大統領兼財務大臣が 東京都立産業技術高等専門学校を視察訪問

2025/12/11

ヌクレオシドアナログ製剤に対する細胞抵抗性に関わる DNA修復因子群の包括的理解

2025/12/11

ポリエステルを化学原料に完全変換可能な高性能鉄触媒の開発

2025/11/14

高安定・高伝導を両立!イオンネットワークで描く次世代電池材料の原理

2025/11/11