土壌中でのナノプラスチックの土粒子への吸着性を評価

土壌中ナノプラスチックの移動挙動の解明に一歩前進

ポイント

・ ゼータ電位とpHの異なる土壌中でのポリスチレンナノプラスチックの吸着性を評価

・ 一定の条件下でナノプラスチックを吸着した土粒子が凝集し、粒子サイズが増大することを確認

・ 土壌中のナノプラスチックの移動挙動の解明が生態系への影響評価に貢献

概 要

国立研究開発法人 産業技術総合研究所(以下「産総研」という)ネイチャーポジティブ技術実装研究センター 土田恭平 研究員、原淳子 研究チーム長、地圏資源環境研究部門 井本由香利 主任研究員、斎藤健志 主任研究員、早稲田大学 創造理工学部 環境資源工学科 川邉能成 教授は土壌中ナノプラスチックの移動挙動の解明を目的として、ナノプラスチックの凝集性や土粒子への吸着性と、土壌種の特性やpHとの関係を明らかにしました。

ナノプラスチックは粒子サイズが1~1000 nmのプラスチックで、土壌中にも多数存在している可能性があり、ヒトの健康への影響も大きいことが懸念されています。しかし、土壌中のナノプラスチックが土壌間隙に蓄積したり土粒子に吸着したりするなどしてどの程度その場に滞留するか、逆に、どの程度移動するかは明らかにされていません。

本研究において、絶対値が大きな負のゼータ電位をもつポリスチレンからなるナノプラスチックの場合、正のゼータ電位を有する土粒子には吸着しやすいことを実験的に確認し、酸性条件下ではさらにその吸着性が高くなることを明らかにしました。また、土粒子にナノプラスチックが吸着することで、土粒子自体が凝集して粒子サイズが大きくなることを確認しました。この結果から、正のゼータ電位を有する土壌に存在するナノプラスチックは、特に酸性条件下において、その場に滞留しやすく移動しにくいと推察されます。本成果により、土壌中ナノプラスチックの移動挙動が解明でき、ナノプラスチックの生態系への影響評価に貢献することが期待されます。

なお、この技術の詳細は、2025年4月4日に「Science of The Total Environment」に掲載されます。

下線部は【用語解説】参照

研究の社会的背景

ごみの不法投棄や河川の氾濫、農耕地でのプラスチックの利用、建築や土木工事に利用された資材の劣化や摩耗などに起因して、マイクロプラスチックが環境中へ流出していることが報告されています。陸上に存在するマイクロプラスチック量は海洋の4~23倍と推定されており、土壌中に多量のマイクロプラスチックが存在している可能性があります。また、ナノプラスチックはマイクロプラスチックが粉砕されることで生成され、マイクロプラスチックと同様に環境中に多く存在していると考えられます。

ナノプラスチックはマイクロプラスチックよりも動物や植物など生態系への影響が大きい可能性が報告されています。また、ナノプラスチックはその小ささから比表面積が大きく重金属類や残留性有機汚染物質を吸着しやすいため、汚染物質を吸着・脱着しながら土壌中を移動することで、汚染物質輸送を媒介する可能性があります。プラスチック生成時に使用された添加剤などの有毒成分がナノプラスチックから土壌へ浸出することで新たな汚染が生じる可能性もあり、ナノプラスチックによる生物多様性の損失が懸念されています。

研究の経緯

産総研と早稲田大学は、地圏環境中プラスチックの生態系への影響評価を目指しており、プラスチックと化学物質との相互作用や環境中のプラスチック分布状況の調査や新規測定手法の開発(2024年6月14日 産総研プレス発表)を行ってきました。ナノプラスチックはその小ささから生態系への影響を評価することが難しく、移動挙動についてはほとんど明らかにされていません。土壌中のナノプラスチックは凝集性が高いと粒径が大きくなるため移動しにくくなり、土粒子に吸着することでも移動しにくくなると考えられます。また、ナノプラスチックが吸着した土粒子が凝集することで土粒子は土壌間隙に滞留しやすくなり、ナノプラスチックはさらに移動しにくくなる可能性があります。そこで今回は、土壌中のナノプラスチックの移動挙動の解明を目的として、ナノプラスチックを含んだ土壌のpHの違いによるナノプラスチックの凝集性と、その土粒子への吸着性、また、ナノプラスチックが吸着した土粒子の凝集性の評価を行いました。

研究の内容

本研究では、梱包材などで広く一般的に使用されているポリスチレンのナノプラスチック試料を使用し、黒ぼく土と砂質土の2種類の土壌中での土粒子への吸着性の評価を行いました。ポリスチレンのナノプラスチックは、pH4, pH7, pH10において-31.8 mV, -52.1 mV, -60.0 mVと絶対値が大きな負のゼータ電位をもつため、土壌のpHに関わらずナノプラスチック同士が反発し凝集性は低くなります。一方で、黒ぼく土と砂質土のゼータ電位は、pH7においてそれぞれ19.9 mVと-23.6 mVでした。これらの土壌とナノプラスチック懸濁液を混合、振とうしたところ、黒ぼく土の方が砂質土よりナノプラスチックの吸着性が高いことが示されました。また、その時のプラスチック懸濁液のpHをpH4, pH7, pH10と変化させたところ、黒ぼく土においてはpHの値が低いほどよりナノプラスチックの吸着性が高くなり、砂質土におけるナノプラスチック懸濁液のpHはナノプラスチックの吸着性に影響しないことが示されました(図1)。

これらの結果は、ナノプラスチックと黒ぼく土のゼータ電位がそれぞれ負と正であったことから、粒子同士が引きつけあったためと考えられます。また、黒ぼく土の方が砂質土より比表面積が大きかったことも黒ぼく土の吸着性が大きかった要因であると考えられます。さらに、黒ぼく土のpH4, pH7, pH10におけるゼータ電位は36.6 mV, 19.9 mV, 4.02 mVとpHが低くなるほど増加する傾向があったこととも整合します。一方、砂質土においては、pH4, pH7, pH10におけるゼータ電位は-18.0 mV, -23.6 mV, -42.3 mVとpHが低くなるに従い絶対値は小さくなるものの一貫して負であったことから、pHによらず負のゼータ電位をもつナノプラスチックと反発しあったものと考えられます。

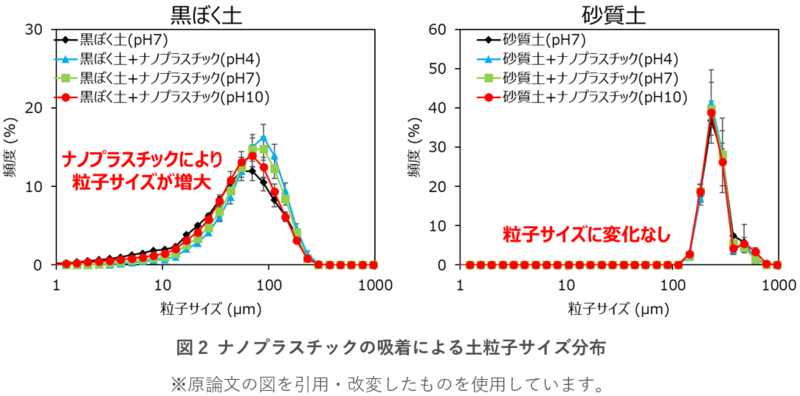

次に、両土壌種の土粒子の粒子サイズがナノプラスチックと混合することで、また、pH4, pH7, pH10とナノプラスチック懸濁液のpHを変えたことでどのように変化するかを調べました(図2)。黒ぼく土の場合は、ナノプラスチックが吸着したことにより粒子サイズが増大し、pHが低い方がより増大したことがわかりました。一方で、砂質土においてはナノプラスチックと混合したことで、また、ナノプラスチック懸濁液のpHを変えたことで粒子サイズに変化はありませんでした。この時、黒ぼく土へナノプラスチックが吸着したことで、黒ぼく土のゼータ電位はpH7で19.9 mVから-9.85 mVへ変化していました。ゼータ電位の絶対値が小さくなったことで、粒子同士が反発する力が弱くなり土粒子の凝集性が増加したと考えられます。土粒子の凝集性が高くなると、土粒子に吸着したナノプラスチックは土壌間隙に詰まりやすくなり、その場に滞留しやすく移動しにくいと推察されます。

以上から、正のゼータ電位を有する土壌に存在するポリスチレンからなるナノプラスチックは、特に酸性条件下においてその場に滞留しやすく移動しにくいこと、逆に、負のゼータ電位を有する土壌においては移動しやすいことが推察されます。

今後の予定

今後は、ナノプラスチックの土壌間隙への蓄積や土粒子への吸着現象を考慮した、カラム通水試験やシミュレーションモデルの開発を行うことで、より詳細な土壌中のナノプラスチックの移動挙動を明らかにし、ナノプラスチックの生態系への影響評価に貢献します。

論文情報

掲載誌:Science of The Total Environment

論文タイトル:Effect of solution pH on nanoplastic adsorption onto soil particle surface and the aggregation of soil particles

著者:Kyouhei Tsuchida, Yukari Imoto, Takeshi Saito, Junko Hara, Yoshishige Kawabe

DOI:10.1016/j.scitotenv.2025.178712

用語解説

ナノプラスチック

大きさが1~1000 nmのプラスチックのこと。大きさが5 mm未満のマイクロプラスチックより人体への影響が大きい可能性がある。

ゼータ電位

粒子表面の帯電状態を表すパラメータで、分散/凝集性を評価する指標になる。

黒ぼく土

日本でみられる土壌のひとつで、火山灰由来の土壌である。リン酸吸収係数が高く、畑などに広く利用されている。土地利用の状況によってpHは異なる場合がある。

プレスリリースURL

https://www.aist.go.jp/aist_j/press_release/pr2025/pr20250407/pr20250407.html

本プレスリリースは発表元が入力した原稿をそのまま掲載しております。また、プレスリリースへのお問い合わせは発表元に直接お願いいたします。

このプレスリリースには、報道機関向けの情報があります。

プレス会員登録を行うと、広報担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など、報道機関だけに公開する情報が閲覧できるようになります。

このプレスリリースを配信した企業・団体

- 名称 国立研究開発法人産業技術総合研究所

- 所在地 茨城県

- 業種 政府・官公庁

- URL https://www.aist.go.jp/

過去に配信したプレスリリース

ダイヤモンドデバイス用の大面積ウエハー実現に向けた新手法

2/2 14:00

素早く手軽に操作できる多段階調光ブラインドを開発

1/27 14:00

茨城県北部、棚倉断層帯沿いの新たな地質図を刊行

1/26 14:00

わずか2塩基でRNA切断を触媒する世界最小DNA酵素

1/21 14:00

AIが導くカーボンナノチューブ分散プロセスの最適化

1/21 14:00

膵がんの免疫回避能力を糖鎖でコントロール

1/13 14:00

シナプスの機能をナノサイズの磁気メモリスタで模倣

1/9 16:00

北海道太平洋沿岸地域で繰り返してきた多様な津波

1/7 14:00

マイクロマシンを用いて生体内に望みのパターンで細胞を配置

2025/12/23

建設機械の使いやすさを効率的に改善

2025/12/10

使用済タイヤを化成品原料に

2025/12/4

深海における海山間の生態系のつながりを明らかに

2025/11/27