博報堂教育財団 こども研究所 が 小中学生2,400人に調査した「こども定点2024」を発表

ふだんよくしていること、「友だちと遊ぶ」が小4→中3で半減。「メッセージアプリ」「SNS」は中学生で半数超。

2025年4月21日

公益財団法人 博報堂教育財団

公益財団法人博報堂教育財団の調査研究機関:こども研究所は、子どもの中長期的な変化を見る時系列調査「こども定点2024」を実施しました。本調査では子どもを“体験を通して自ら成長する主体的な存在”ととらえ、小4~中3の男女2,400人の子どもに、さまざまな体験71項目について「ふだんしていること」「これからしたいこと」などを聞く【体験】のほか、【人との関わり】【価値観】【自己認識】【総合評価】の5つのカテゴリーで700を超える項目を聴取しています。

2023年に続いて2回目となる本調査の主な結果は以下の通りで、全般的な傾向は前回調査とほぼ変わらない結果となりました。

〈こども定点2024 主な結果〉

●〈これからしたいこと〉〈よくする趣味や遊び〉は「動画をみる」が1位

●〈大切だと思うもの〉は 「家族」が7割で突出

●〈好きな人〉や〈参考にする考えや意見〉〈困ったことや悩みを相談できる〉などで「お母さん」が突出

●〈いまの自分〉は「やさしい」「まわりに合わせる」「思いやりがある」がトップ3

本リリースでは調査結果から、学年変化(学年が上がるにつれての変化)*についての分析をご紹介します。ちょうど思春期にあたり、身体も心も著しく変わる小学4年生から中学3年生にかけての変化から、いまの子どもたちの“成長”の姿が見えてきました。

*学年変化「高くなる項目」「低くなる項目」の抽出基準については調査概要に記載

*グラフの「Max-Min」は6学年中、MaxとMinの学年のスコアの差分

小学4年生から中学3年生にかけての変化:7つのポイント

①ふだんよくしていること 「友だちと遊ぶ」が小4から中3でほぼ半減。

②ふだんよくしていること 「メッセージアプリ」「SNS」は中学生で半数超え。

③これからしたいこと “家族との活動”への意向が20pt以上低くなる。

④参考にする考えや意見 「お父さんの意見」が小4をピークに、徐々に低くなる。

⑤大切だと思うもの 「学力や学歴」と「見た目」が10pt以上高くなる。

⑥「いまの自分」を表す言葉 「明るい」が低く、「ひかえめ」が高くなる。

⑦自己評価 「自分に自信」が低く、「自分で決める」が高くなる。

7つのポイント詳細

①ふだんよくしていること :「友だちと遊ぶ」が小4から中3でほぼ半減。

•さまざまな体験71項目について聞いた〈ふだんしていること〉では、「公園に行く」「友だちと遊ぶ」「外で体を動かして遊ぶ」といった遊びや屋外活動を「よくしている」としたスコアは、小4から中3で軒並み20pt以上低くなり、「友だちと遊ぶ」は小4:53.8%→中3:28.3%とほぼ半減します。

②ふだんよくしていること:「メッセージアプリ」「SNS」は中学生で半数超え。

•〈ふだんしていること(よくしている)〉で、「メッセージアプリ、チャットアプリを使う」「SNSをみる、投稿する」のスコアは、小4から中3で30~40pt以上高くなり、中3で「メッセージアプリ、チャットアプリを使う」は58.3%、「SNSをみる、投稿する」は51.8%と、いずれも半数を超えています。

③これからしたいこと: “家族との活動”への意向が20pt以上低くなる。

•同じ体験71項目で聞いた〈これからしたいこと〉で、「家族と遊ぶ」「家族と勉強する」のスコアはいずれも 小4から中3で20pt以上低くなり、“家族との活動”が学年が上がるにつれて減っていく様子がうかがえます。

④参考にする考えや意見:「お父さんの意見」が小4をピークに、徐々に低くなる。

•〈参考にする考えや意見〉では、「お父さんの意見」のスコアは小4の75.3%をピークに、中3にかけて低くなります。「お母さんの意見」も学年が上がるにつれて低くなりますが、中3でも83.5%にとどまります。

•また、〈よく話をするほうだ〉や〈自分のことをよくわかってくれていると思う〉〈困ったことや悩みを相談できる〉などを見ても、「お母さん」に比べて「お父さん」との関係性に関わるスコアが、学年が上がるにつれて顕著に低くなることがわかります。

⑤大切だと思うもの:「学力や学歴」と「見た目」が10pt以上高くなる。

•〈大切だと思うもの〉は、「学力や学歴」と「見た目」のスコアが、いずれも小4から中3で10pt以上高くなります。

【参考】〈大切だと思うもの〉小中比較

〈大切だと思うもの〉は、全般的に、小学生と比べて中学生のスコアが高くなる項目が目立ちます。スコア差が大きい項目を見ると、「学力や学歴」や「時間」などと並んで「熱中できるものごとを持つこと」「個性や自分らしさ」などのスコアが高くなるのも興味深いところです。

⑥「いまの自分」を表す言葉:「明るい」が低く、「ひかえめ」が高くなる。

•人柄や性格を表す29の言葉で聞いた〈いまの自分(いくつでも)〉では、小4から中3で「かわいい」のほか、「明るい」「負けず嫌い」「おもしろい」のスコアが10pt~20pt近く低くなる一方、「ひかえめ」のスコアが10pt高くなります。学年が上がるにつれて、ポジティブな自己認識が軒並み低くなり、前に出ることに消極的になる様子がうかがえます。

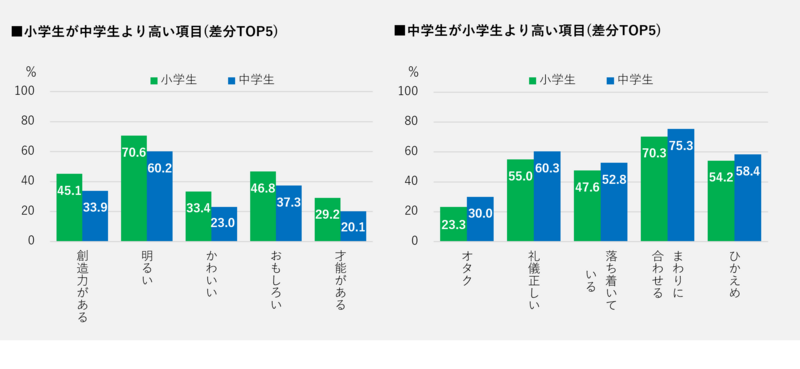

【参考】〈いまの自分〉小中比較

〈いまの自分(いくつでも)〉で小学生と中学生のスコア差が大きい項目を見ると、小学生は動的で才気あふれるイメージの項目で、中学生は静的で内向きなイメージの項目でスコアが高くなっています。小学生が他者と比べることなく自分を表現する一方、中学生になると他者との関係性の中で自分のふるまいを調整しているようにも感じられます。

⑦自己評価:「自分に自信」が低く、「自分で決める」が高くなる。

•〈自己評価〉で、「いまの自分に自信がある」のスコアは小4の30.8%をピークに、中3にかけて10pt以上低くなりますが、一方「自分のことは自分で決めている」は10pt以上高くなり、中3で57.3%となっています。

【参考】〈自己評価〉小中比較

〈自己評価〉の各項目は、学年での変化は一様でないものの、小中で比較すると高くなる項目、変わらない項目、低くなる項目に分かれます。 「自分のやりたいことを自分ならうまくやれる」「いまの自分に自信がある」といったいわゆる自己肯定感につながる項目は低くなりますが、一方で「失敗も経験としていかしている」「自分のことは自分で決めている」といった項目は高くなっており、経験から学び、成長する姿が見て取れます。

「こども定点2024」 調査概要

◆調査目的 :子どもの体験や体験を通して形成される価値観、自己認識などを時系列で把握する。

同じ条件の対象者に対し同じ質問で継続的に実施することで、データを蓄積し、中長期

的な子どもの変化を見ることを目指している。

◆調査手法 :インターネット調査

◆調査エリア :全国

◆調査対象者 :小学4年生~中学3年生の男女:2,400人

◆割付 :1学年あたり男子・女子 各200人×6学年

◆調査時期 :2024年9月13日~10月8日

◆企画・分析 :公益財団法人 博報堂教育財団 こども研究所

◆実施・集計 :QO株式会社

◆調査パネル :株式会社 マクロミル

公益財団法人 博報堂教育財団 こども研究所 について

【公益財団法人 博報堂教育財団】

博報堂教育財団は、児童に対する国語教育と視覚・聴覚障がい者に対する教育を助成し、あわせてその活動に関する調査研究を行うことで、健全な人間形成に寄与することを目的に、1970年に財団法人博報児童教育振興会として誕生いたしました。その後、2011年に公益認定を受け、2020年に現在の名称に変更しました。

設立から50年以上を経た今日では、「子ども・ことば・教育」を活動領域ととらえ、設立以来の事業である優れた教育実践活動を顕彰する「博報賞」をはじめ「児童教育実践についての研究助成」「教職育成奨学金」「海外の子どもたちの日本語教育支援」「世界の子どもたちとの日本語交流」「社会啓発事業」さらに「調査研究事業(こども研究所)」などの活動を行っています。

【公益財団法人 博報堂教育財団 こども研究所】

博報堂教育財団こども研究所は、調査研究事業の一環で、2017年に設立されました。独自の調査や実験的な取り組みによって子どもの姿をありのままにとらえ、子どもたちの可能性について新たな発見をし、それを社会と共有することで、子どもに対する見方やイメージの枠を広げていくことを目指しています。

こども研究所ホームページでは、調査研究の結果を広く公開しています。

https://kodomoken.hakuhodofoundation.or.jp/

本プレスリリースは発表元が入力した原稿をそのまま掲載しております。また、プレスリリースへのお問い合わせは発表元に直接お願いいたします。

このプレスリリースには、報道機関向けの情報があります。

プレス会員登録を行うと、広報担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など、報道機関だけに公開する情報が閲覧できるようになります。

このプレスリリースを配信した企業・団体

- 名称 公益財団法人博報堂教育財団

- 所在地 東京都

- 業種 各種団体

- URL https://www.hakuhodofoundation.or.jp/

過去に配信したプレスリリース

早く「おとな」になりたい小中学生*は54.9%**。

1/6 11:00

第56回 (2025年度)「博報賞」受賞者決定

2025/10/10

「生成AIで勉強のしかたはかわると思う」小中学生*は55.7%**。

2025/9/18

第21回 「児童教育実践についての研究助成」 Web応募受付開始のお知らせ

2025/6/20

第20回 「児童教育実践についての研究助成」 助成対象決定

2025/2/25

博報堂教育財団「こども研究所」が「家族調査」の結果を発表

2024/11/5