がん患者さんと患者さんの家族2,000人、がん治療を行う医師200人に聞く「SDMに関する意識と実態調査」

2025年9月18日

メルクバイオファーマ株式会社

メルクバイオファーマ株式会社

がん患者さんと患者さんの家族2,000人、がん治療を行う医師200人に聞く

「SDM(協働意思決定)に関する意識と実態調査」

●進行がん患者さんの中で、「選択した治療方法に対する満足度が高い層」では、SDM実施スコアは71.4pt。「満足度の低い層」の53.1ptと、18.3ptの差

●「治療にあたって大切にしたいと思ったことを、実際に大切にできた」がん患者さん・家族ほど、「SDMを実施」

サイエンスとテクノロジーの企業であるメルク( Merck )の日本法人、メルクバイオファーマ株式会社(本社:東京、代表取締役社長:ジェレミー・グロサス)は、過去 1 年間にがん治療を受けたことがあるがん患者さん 1,000 人、親族が過去 1 年間にがん治療を受けたことがあるがん患者さんの家族 1,000 人、およびがん治療に関わる医師 200 人を対象に、「 SDM (協働意思決定)※に関する意識と実態調査」を行いました。主な調査結果は、以下の通りです。

※SDM(Shared Decision Making)は、患者さんと医療従事者が一緒に意思決定を行う過程のことです。

日本語では「協働意思決定」と訳されています。また、「協働」は「共同」と記載される場合もあります。

1.SDM認知率

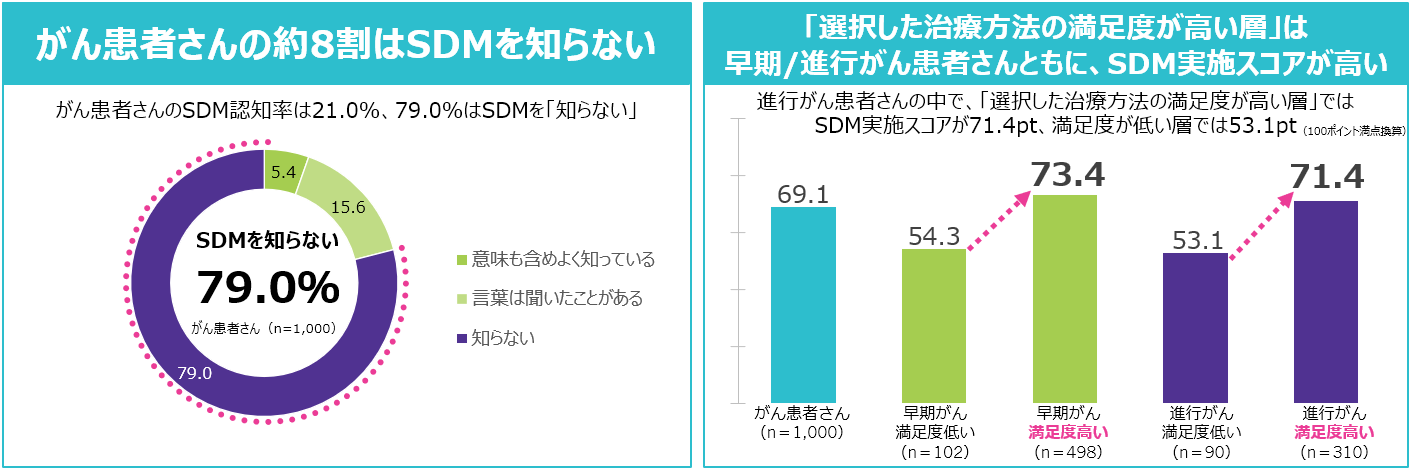

がん患者さんの79.0%が「SDMを知らない」一方で、SDMを知らずとも、95.5%は「医師と話し合った上で一緒に治療方法を決定したい」

・がん患者さんの79.0%、患者さんの家族の68.9%はSDMという言葉を「知らない」

・「医師と話し合った上で一緒に治療方法を決定したい」と思うがん患者さんは95.5%いる

・SDMの具体的な実施状況をスコア化(100ポイント満点換算)したところ、がん患者さんのスコアは平均で69.1ポイント

詳細: 別添「調査結果概要書」P.3~4ご参照

2.実施状況別にみたSDMの実態

がん患者さんの約4人に1人が「知識や情報がなく何を話して良いかわからなかった」ため、「治療に関する意思決定に関わらなかった」

・がん患者さんの約4人に1人(25.8%)が「知識や情報がなく何を話して良いかわからなかったから」という理由で「治療に関する意思決定に関わらなかった」と回答

・SDM実施スコアが最も低かったのは「意思決定後も必要に応じて主治医と話し合いや再検討をした」で、実施したのは患者さんの76.0%。24.0%が同項目を実施していない

詳細: 別添「調査結果概要書」P.5~6ご参照

3.治療に関する情報源

がん患者さんの33.0%が、主治医以外で信頼できる情報源は「特にない」

・がん患者さんと患者さんの家族が、主治医以外で治療に関する情報を得るのは「医師以外の医療従事者」が最多

・主治医以外で信頼している情報源に「医師以外の医療従事者」を挙げる人は多いが、がん患者さんの33.0%は「特にない」と回答

詳細: 別添「調査結果概要書」P.7ご参照

4.医師と患者さんの話し合いの内容

がん患者さんの35.3%が、主治医に聞けずに“後悔したこと”がある

・受診から治療を始めるまでの間、がん患者さんの86.8%が、治療に関して自分が話したいことを主治医と「話せた」と回答

・がん治療を行う医師の96.0%が、患者さんと一緒に治療方法に関して意思決定することを「心掛けている」と回答

・医師ががん患者さんに説明するのは「がんの程度」(83.0%)、「がんの種類や特徴」(82.5%)、「がんのできた場所」(82.0%)

・がん患者さん自身が重要と思うのは「がんの程度」(72.4%)、「治療の種類(選択肢)」(54.5%)、「がんの種類や特徴」(53.4%)

・がん患者さんの35.3%が、主治医に聞けずに“後悔したこと”がある

詳細: 別添「調査結果概要書」P.8~9ご参照

5.治療満足度とSDM実施スコア

「選択した治療方法の満足度」が高い人、 「治療にあたって大切にしたいことを大切にできた」人ほどSDM実施スコアが高い

・進行がんの患者さんで、選択した治療方法の満足度が高い層は、SDM実施スコアが71.4ポイント。一方、選択した治療方法に満足していない層では、SDM実施スコアが53.1ポイントで18.3ポイント差

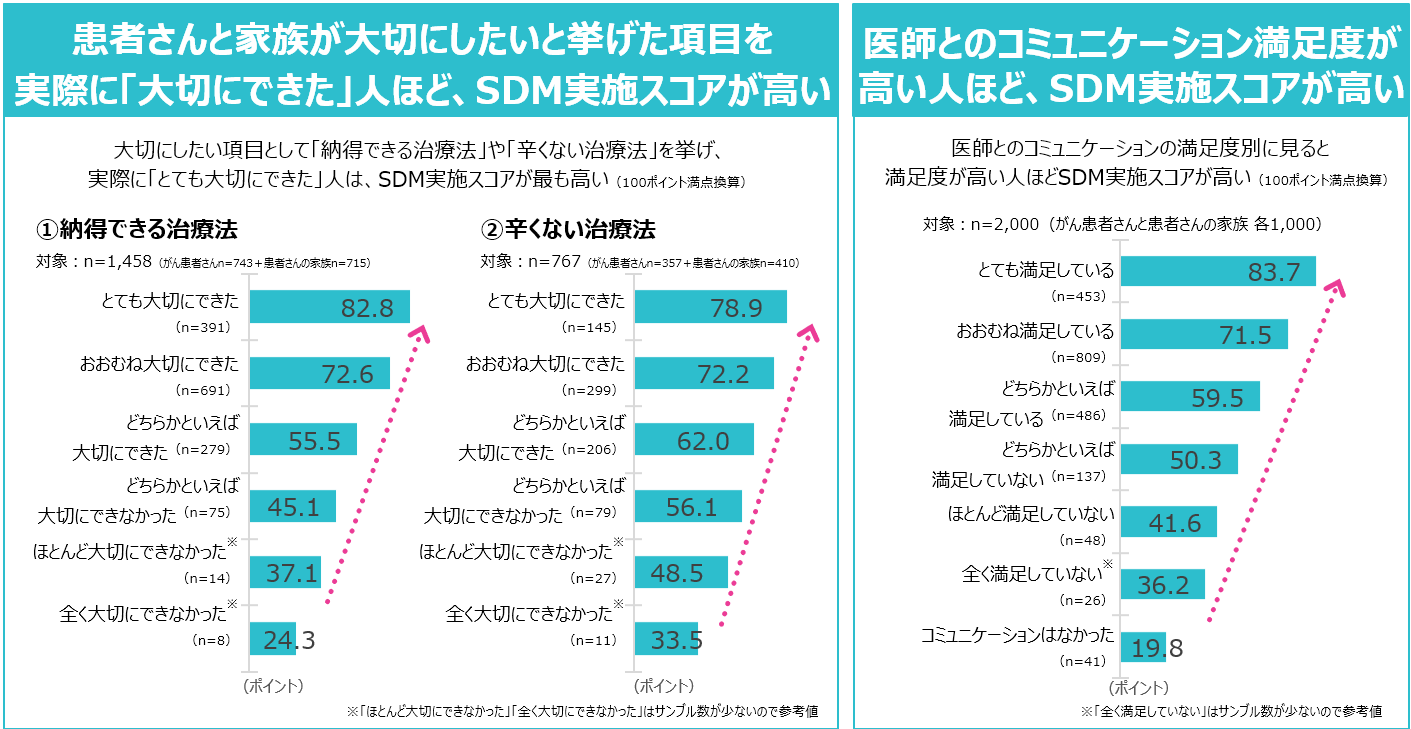

・がん患者さん、患者さんの家族がともに、“がんの治療で大切にしたいこと”は「納得できる治療法であること」と「辛くない治療法であること」

・大切にしたい項目として挙げた「納得できる治療法であること」を「とても大切にできた」人はSDM実施スコアが82.8ポイントで、大切にできなかった人ほどスコアが低下

詳細: 別添「調査結果概要書」P.10~12ご参照

6.医師とのコミュニケーション満足度とSDM実施スコア

「医師とのコミュニケーション満足度」が高い人ほど、SDM実施スコアが高い

・医師とのコミュニケーションに関する満足度は、がん患者さんが90.9%、患者さんの家族では83.9%

・医師とのコミュニケーションに「とても満足している」がん患者さんと患者さん家族のSDM実施スコアは83.7ポイントで、満足度が下がるとスコアも低下

・満足している理由は、がん患者さんは「質問に丁寧に回答してくれた」(59.0%)、患者さんの家族は「しっかり話を聞いてくれた」(59.4%)

詳細: 別添「調査結果概要書」P.13~14ご参照

7.SDMの重要性

がん患者さんの94.0%は、SDMを実践することは「重要だと思う」

医師も、92.0%がSDMの実践により「より最適な治療法を提案できる」と回答

・SDMの意味を提示した上でSDMを実践することについて聞くと、がん患者さんの94.0%、患者さんの家族の96.0%が「重要」と回答。

・SDMを実践することで、医師の92.0%が「より最適な治療法を提案できる」、94.5%が「患者さんの治療法の決定に関する満足度は高まると思う」と回答

詳細: 別添「調査結果概要書」P.15ご参照

<調査概要>

●実施時期:医師:2025年7月11日(金)~7月22日(火) 患者・患者家族: 2025年7月17日(木)~7月22日(火)

●調査方法:インターネット調査

●調査対象:

過去1年間にがん治療を受けたことがあるがん患者さん1,000人(ステージ1・2:各300人、ステージ3・4:各200人 )

親族が過去1年間にがん治療を受けたことがあるがん患者さんの家族1,000人(ステージ1・2:各300人、ステージ3・4:各200人)

がん治療に関わる医師200人(病床数200床以上かつ過去1年間で100人以上のがん患者さんを治療)

*本調査に記載の数値は、小数第2位以下を四捨五入しているため、合計が100%にならない場合があります。

===ここまでがメルクバイオファーマ株式会社の調査結果リリースです。===

中山 健夫先生 コメント

中山 健夫(なかやま たけお)先生

京都大学大学院医学研究科 社会健康医学系専攻 健康情報学分野 教授

■広がりつつあるSDM。意思決定の過程を「共有」することの大切さ

これまで、がんの治療方法は、医師が説明した標準治療を、患者さんが同意をして方針を決める「インフォームド・コンセント」が基本でした。ですが近年の医療の進歩とともに、治療の選択肢も多様化し、一つの標準治療が定められず、患者さんや医療現場の状況によって最善の方法が異なる場合が増えています。

そこで生まれたのがシェアード・ディシジョン・メイキング(以下SDM)という考え方です。SDMとは、患者さんと医療従事者が、一緒に意思決定を行う過程のことで、医療従事者が持つ専門的な医学情報と、患者さんの気持ちや関心、価値観、希望をお互いに共有し、一緒に目標を設定して最適な治療法を両者合意の上で決めていく、つまりこれまでも行われてきたインフォームド・コンセントよりも、より丁寧に意思決定・合意形成に向けて両者双方で「共有」していくことを意味しています。医療従事者と患者さんとの間で情報と目標を共有し、合意形成と治療方法の意思決定を並行して進めていくことがSDMの本質です。

■SDMを実践することで、医師はより最適な治療法を提案でき、患者さんやご家族の満足度も高まる

今回の調査において、SDMという言葉自体を知っている患者さん・ご家族はまだ少数であったものの、「医師と話し合った上で一緒に治療方法を決定したい」という回答が95%以上でした。

一方で、SDMの具体的な実施内容である7項目の合計ポイントについては、患者さん・ご家族共に70ポイント未満(100ポイント満点換算)にとどまっていました。各項目において実施できなかった理由の上位に、「知識や情報がなく何を話してよいかわからなかった」が挙げられました。患者さん・ご家族と医療従事者の双方が、お互いにどのような情報を共有するべきかの目線合わせが課題と言えます。

また、SDM実施状況をスコア化し、SDM実施スコア別に治療満足度を確認すると、SDM実施スコアが高い人は治療への満足度が高いという結果もみられました。ここでもSDM実践が重要であることがうかがえます。

患者さん・ご家族が、命に関わる選択をする際に大切にする思いは千差万別です。患者さん・ご家族が大事にしていることを尊重しながら、より患者さんに合った治療方法を医師が考えるうえでも、患者さん自身の気持ちや大切にしていることに加えて、希望や目標を医師に伝えることが重要です。今回の調査でも、「納得できる治療法」や「辛くない治療法」を大切にしたいこととして挙げている患者さん・ご家族のSDM実施スコアは、“大切にできた”人ほど高いという結果でした。医師とのコミュニケーションの満足度においても、SDM実施スコアが高い人は医師とのコミュニケーションに“満足している”という相関がみられます。

医師も92%が「SDMを実践することでより最適な治療法を提案できる」と回答していることからも、すでに多くの医師がSDMの考え方を受け入れていることが分かります。患者さん・ご家族と医師が治療の先にある生活や人生の目標(それを言葉にすることには時間がかかるかもしれませんが)を共有して、合意形成を図っていくことは、最適な治療選択とQOLの向上に不可欠であり、SDMの重要性は今後ますます高まっていくでしょう。

<調査結果概要書>

がん医療の未来を拓く

私たちメルクは、がんとともに生きる人々の未来に貢献するために日々努力しています。私たちの研究は、製薬企業のパイオニアとして350年にわたるグローバルなアセットを活用し、がんの最も深い脆弱性を標的とするために有望なサイエンスに焦点を当て、がんの核心を突く治療分子を開発しています。新しい治療法を開発することで、がん医療の進歩に貢献し、より多くのがん患者さんが、がんサバイバーとなる世界の創造を目指しています。詳細はwww.merckgroup.comをご覧ください。

メルクについて

Merck(メルク)はヘルスケア、ライフサイエンス、エレクトロニクスの分野における世界有数のサイエンスとテクノロジーの企業です。約62,000人の従業員が、より楽しく、持続可能なくらしに役立つ方法を生み出すことによって、多くの人々の日々の生活にプラスのインパクトをもたらすことに力を注いでいます。医薬品の開発・製造を加速させる製品やサービスを提供することから、治療が困難な疾患ための革新的な方法の発見、デバイスのインテリジェンスの実現に至るまで、あらゆる領域で貢献しています。2024年には65カ国で212億ユーロの売上高を計上しました。

メルクのテクノロジーと科学の進歩において鍵となるのは、サイエンスへのあくなき探求心と企業家精神です。それはメルクが1668年の創業以来、成長を続けてきた理由でもあります。創業家が今でも、上場企業であるメルクの株式の過半数を所有しています。メルクの名称およびブランドのグローバルな権利は、メルクが保有しています。唯一の例外は米国とカナダで、両国では、ヘルスケア事業ではEMDセローノ、ライフサイエンス事業ではミリポアシグマ、エレクトロニクス事業ではEMDエレクトロニクスとして事業を行っています。

メルクの「患者主導」について

メルクは、『患者さんのために一丸となって、私たちは生命の誕生、QOL の向上、命をつなぐサポートをする』というグローバル・パーパスのもと、患者さんや家族介護者の方々と協力し、こうした方々の視点を体系的にメルクのプロセスに取り入れ、ヘルスケアの設計と提供の方法をまとめる、「患者主導」のアプローチを推進しています。詳しくはhttps://www.merckgroup.com/jp-ja/expertise/healthcare/patient-directed.htmlをご覧ください。

メルクバイオファーマ株式会社について

メルクバイオファーマ株式会社は、ドイツ・ダルムシュタットに本社を置くMerck KGaAの日本法人です。2007年10月1日に発足し、がんと不妊治療を重点領域とするバイオ医薬品企業です。『Brighter Lives, Together ともに、より輝かしい人生を歩もう』という日本のパーパスのもと、『患者さんのために一丸となって、私たちは生命の誕生、QOLの向上、命をつなぐサポートする』というグローバル・パーパスを達成するため、患者主導のアプローチを推進しています。詳しくは、https://www.merckgroup.com/jp-ja/company/merckbiopharma.htmlをご覧ください。

本プレスリリースは発表元が入力した原稿をそのまま掲載しております。また、プレスリリースへのお問い合わせは発表元に直接お願いいたします。

このプレスリリースには、報道機関向けの情報があります。

プレス会員登録を行うと、広報担当者の連絡先や、イベント・記者会見の情報など、報道機関だけに公開する情報が閲覧できるようになります。

このプレスリリースを配信した企業・団体

- 名称 メルクバイオファーマ株式会社

- 所在地 東京都

- 業種 医薬品

- URL https://www.merckgroup.com/jp-ja/company/merckbiopharma.html

過去に配信したプレスリリース

メルク 不妊治療の支援制度を多様な生き方を支援する包括的な内容へ改定

2025/1/15

テプミトコ(R)錠250mgが「NSCLC」に対する製造販売承認を取得

2020/3/25